龍門石窟

2012/3/22 16:15:58 點擊數: 【字體:大 中 小】

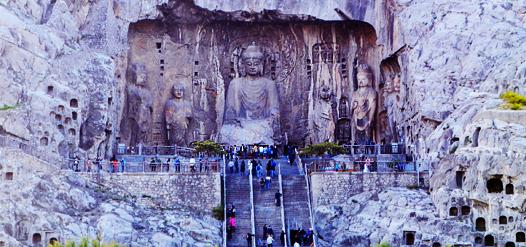

龍門石窟位于中國歷史文化名城——洛陽市區南12公里。這里兩山巍然對峙,伊水中流,形似一座天然“石闕”(古代城門或皇宮前兩側的建筑),故古稱“伊闕”。由于地處都城之南,古代帝王擬己為“真龍天子”,故又稱“龍門”。龍門自古為險要關隘,交通要沖,向為兵家必爭之地。因山青水秀,環境清幽,氣候宜人,素為文人墨客觀游勝地。又因石質優良,宜于雕刻,故而古人擇此而建石窟。

龍門石窟所在的巖體系古生代寒武紀(5億年前)和石炭紀(2.7億年前)造山運動形成的石灰巖。西山海拔263.9米,東山海拔303.5米。臨河山勢陡峭,氣勢壯觀,南北綿延l公里,密如蜂房的大小窟龕就鑿造在沿河兩側的崖壁上。龍門石窟自5世紀末開鑿,延至l0世紀,斷續營造約400余年。兩山現存大小洞窟2345個,佛像l0萬余尊,碑刻題記2840余塊,石刻佛塔60余座。西山崖壁上有北朝和隋唐時期的大、中型洞窟50多個。古陽洞、賓陽中洞、蓮花洞、皇甫公窟、魏字洞、普泰洞、火燒洞、慈香窯、路洞等,為北魏時期的代表洞窟;潛溪寺、賓陽南洞、賓陽北洞(以上兩洞的洞窟及窟頂裝飾完成于北魏,佛像完成于隋和初唐)、敬善寺、摩崖三佛龕、萬佛洞、惠簡洞、奉先寺、凈土堂、龍花寺、極南洞等為唐代代表洞窟。東山全是唐代的窟龕,其中大、中型洞窟有20個,如二蓮花洞、看經寺洞、大萬伍佛洞(又名擂鼓臺三洞)、高平郡王洞等。

洛陽長期以來是中國佛教的中心,故在龍門石窟周圍地區,保存至今的中、小石窟有10處之多。這些石窟都是在龍門石窟的影響下開鑿而成的。其開鑿時間、窟龕規模、作品數量、藝術成就和保存完整的程度上,都沒有超出龍門石窟,因而可稱龍門石窟是中原石窟的中心窟。

古陽洞位于龍門西山南段中部,是龍門石窟開鑿最早、內容最豐富而規模宏大的一座石窟。它開鑿于公元493年或此之前,考為北魏孝文帝為其祖母馮太后營造的功德窟。支持孝文帝改革和遷都的一批王公貴族、高級官吏和僧侶也多于該洞發愿造像。古陽洞內窟頂及其余部位都布滿了大小不等的各式各樣的佛龕,南北兩壁有計劃的安排成三列大型佛龕,且佛龕大多數都刻有“造像銘”,統計多達800多品,因而古陽洞又是中國石窟保存造像銘最多的一座洞窟。魏碑書體精華“龍門二十品”該洞就占19品。正壁為孝文帝所造的三尊像,佛祖釋迦牟尼居中坐,通高7.82米,頭作高肉髻,面相長圓,體軀較瘦削,身披褒衣博帶袈裟,雙手疊壓呈禪定印。主尊佛像兩側侍立二菩薩,頭戴寶冠,面容清秀,上身袒露,下著長裙,表情莊重文靜,姿態優美,是龍門北魏時期的代表作品。古陽洞大小龕內的造像,都是北魏后期流行的瘦削形的秀骨清像,是具有時代特征的造像。各龕的龕楣和龕內佛像的背光及頭光,是極富于變化的優美圖案紋飾,表現了當時的雕刻和繪畫技巧的高度水平。

賓陽中洞位于龍門西山北段,它和南北相毗連的兩洞成為一組,即公元6世紀初葉北魏宣武帝(元恪)為其父孝文帝(元宏)所開鑿的功德窟。始于景明元年(公元500年),終于正光四年(公元523)年,歷24年,用工802366個,后因宮廷內亂而未全部竣工,只完成中間一窟即賓陽中洞。該洞正壁刻一鋪五尊像,主像釋迦牟尼居中結跏趺坐,像高6.45米,內著僧祗支,外披褒衣博帶袈裟。體態平穩,肩窄脖細,面容清瘦略長,額廣頤寬,眉目疏朗,微露笑意,給人以溫和可親之感。釋迦兩側為迦葉、阿難弟子和文殊、普賢菩薩侍立。洞內南、北壁,各雕一立佛和二脅侍菩薩。該洞的三鋪造像表示的是佛教的過去、現在、未來“三世佛”。窟頂為蓮花寶蓋,上刻八個伎樂天和兩個供養天。洞內前壁兩側各有一幅大型浮雕,北為孝文帝及侍從禮佛圖,南為文昭皇太后及嬪妃禮佛圖。這兩幅作品,精美絕倫,具有極高的藝術和歷史價值。令人痛惜的是于本世紀30年代被盜售而去,現藏美國紐約大都會博物館和堪薩斯城納爾遜藝術館內。兩幅禮佛圖以上,雕有維摩、文殊對坐和兩幅佛本生故事圖。賓陽中洞外門口兩側各刻一金剛力士,窟門甬道北側刻帝釋天,南側刻大梵天。賓陽中洞的造像布局及裝飾以突出宗教主題為前提,緊湊而互相聯系,陪襯又產生效應。其整個設計意匠,堪稱中國6世紀初葉佛教石窟寺廟堂樣式的重要代表。

皇甫公窟(原名石窟寺)位于龍門西山南部,是皇甫度所開鑿。窟外南側摩崖有北魏孝昌三年(公元527年)九月十九日刻的《太尉公皇甫公石窟碑》一通。太尉公皇甫公即北魏胡太后的舅父皇甫度。洞外立面依巖雕刻一仿木結構的廡殿式屋頂,窟楣尖拱內刻“七佛”。尖拱兩側各刻持樂器飛天一身。洞內正壁佛壇上一鋪七尊像,主佛結跏趺居中坐,高3.18米,其兩側刻二弟子、二菩薩侍立。佛壇兩端各刻思惟菩薩舒坐像一身。二思惟菩薩內側壁面上各刻一菩提樹,菩提樹上方各刻有羅漢群像。

地址:河南洛陽市龍門區龍門鎮

電話:0379-5981342

責任編輯:C006文章來源:印象河南網

相關信息

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區