-

沒有記錄!

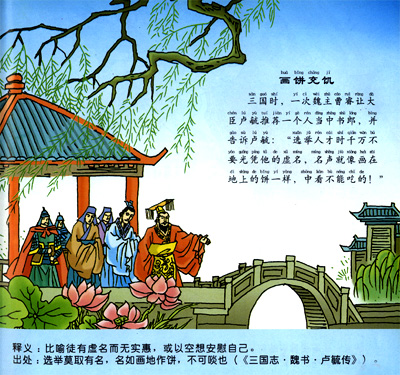

畫餅充饑

2013/7/18 9:29:41 點擊數: 【字體:大 中 小】

釋義:畫個餅來解除饑餓。比喻有虛名無實用,以空想來自我安慰。

典源::晉人陳壽所著《三國志·魏志·盧毓傳》:“選舉莫取有名,名如畫地作餅,不可啖也。”

三國時期,曹魏有一位大臣名叫盧毓,學識淵博,清正廉潔,深得魏帝信任和百姓敬重。

盧毓字子家,涿郡涿人,父親為名士盧植。盧毓10歲時父母雙亡,家鄉又接連發生動亂,兩個兄長相繼死難。盧毓歷盡艱辛,供養寡嫂和侄兒,同時不忘發奮讀書,品行和學識受到人們的廣泛稱贊。建安末年,曹丕為五官中郎將時,將其招致麾下,后來盧毓得到崔琰的舉薦,做了冀州主簿。

魏國建立后,魏文帝曹丕把盧毓派往梁、譙二郡當太守。譙郡(今安徽省亳州)是曹氏的故鄉,魏文帝特別遷移大批百姓前往屯田,希望使這里興旺起來。可是這個地方土地瘠薄,百姓來后雖然辛勤勞作,仍很貧困。于是,盧毓就上表朝廷,希望將百姓遷到土地肥沃的梁國。聽了這一奏折,魏文帝很不高興,但仍采用了這一主張,將盧毓降職,讓他帶領百姓繼續遷移。盧毓一心為民辦好事,在隨后的過程中歷盡勞苦,四處考察,選擇有良田的地方讓人們居住,深得百姓的信賴。

公元226年,魏文帝曹丕病逝,長子曹睿繼位,是為魏明帝。青龍二年(公元234年),盧毓被召入京都洛陽,擔任侍中這一要職。在職三年,他稟性貞固,心平體正,提出了許多好的建議,尤其是具有識人之能,深得明帝信任,又被提升為吏部尚書,負責官吏任免、升降、調動的事務。

后來朝廷想選拔一個中書郎,有人推薦在當時很有名氣的諸葛誕、鄧艾等,魏明帝不予采納,將此事交給盧毓來辦,并下詔:“得其人與否,在盧生耳。選舉莫取有名,名如畫地作餅,不可啖也。”

盧毓回答明帝:靠名聲是不能選拔出才干卓異的人,但可以發現一般的人才。一個人有無名氣,往往也能反映出他在修養、德行方面的情況,因此對有名氣的人也不要嫌棄他們。要選拔具有真才實學、品行良好的人,必須進行考核,以辨真偽虛實。魏明帝采納了盧毓的這一意見,下令推行考課法。隨后,盧毓制定考核辦法,先看一個人的性行,而后再考察他的才學,為朝廷選拔出了眾多人才。