-

沒有記錄!

《呂氏春秋》:諸子精華的集大成者

2013/9/27 17:40:24 點擊數: 【字體:大 中 小】

一則治,異則亂;一則安,異則危。

今之于古也,猶古之于后世也。今之于后世,亦猶今之于古也。故審知今,則可知古,知古則可知后,古今前后一也。

夫以德得民心以立大功名者,上世多有之矣;失民心而立功名者,未之曾有也。 ——《呂氏春秋》

呂氏“居奇貨”,封地在洛陽

從洛陽市區往東走約20公里,偃師市首陽山鎮有一個大冢頭村,相傳因埋葬秦相呂不韋而得名。呂不韋是一位極富傳奇色彩的人物,一生與洛陽聯系緊密。他組織三千門客編纂的《呂氏春秋》,有很高的歷史價值。

司馬遷在《史記·呂不韋傳》中說:“呂不韋者,陽翟(今河南禹州)大賈人也。往來販賤賣貴,家累千金。”寥寥數語,就為我們描繪出一個精明富有的投機商人形象。而當時正值戰國末期,呂不韋并不甘心只當普通商人,他要下一盤更大的“棋”。因此,在邯鄲遇到落難的異人后,他立即意識到“奇貨可居”,可以借機把手伸向政治領域。

異人是秦昭襄王的孫子,當時被作為人質送到趙國,總被人看不起。呂不韋便下功夫籠絡異人,甚至將自己喜愛的趙姬也贈給他,然后花重金游說,使異人被立為秦國太子。異人繼位后,就是秦莊襄王。他對呂不韋十分感激,很快履行了“請得分秦國與君共之”的承諾,任呂不韋為丞相,封其為文信侯,并以河南洛陽10萬戶作為呂不韋的食邑。

可以說,呂不韋這次投資是大獲全勝。秦莊襄王在位3年去世,太子嬴政繼位,即秦始皇。他尊呂不韋為相國,稱其為仲父。

呂不韋是一個有遠見卓識的人,他執政為相期間,首先做的便是出兵滅東周,攻取韓、趙、魏等國土地,以實現秦國統一天下的大業。

據《史記·秦本紀》記載:“莊襄王元年……東周君與諸侯謀秦,秦使相國呂不韋誅之,盡入其國。”在攻取的土地上,他又設置郡縣。其中三川郡以境內有黃河、洛河、伊河三川而得名,治所在洛陽,由呂不韋直接管轄。

如果不是在感情的陰溝里翻船,呂不韋在政治上也許有更大作為。可惜,他與當了太后的趙姬仍拉扯不清,后為脫身將嫪毐推薦給趙姬,一錯再錯,終致滅頂之災。

公元前235年,忍無可忍的秦始皇將呂不韋免職,欲將其流放蜀地。呂不韋為免于受辱,飲鴆而死,被門客偷葬在洛陽北邙。

門客有三千,人人著所聞

就封洛陽期間,呂不韋在這里大建宮室。他修復東周成周城并向南擴展,從而形成了秦洛陽城“東西六里,南北九里”的形制和規模,奠定了后來漢魏洛陽城的基礎。

而呂不韋更為人們所熟知的,是他主持編纂《呂氏春秋》一書。為何要編這么一部書,還得從先秦時養士的社會風氣說起。

據《史記·呂不韋傳》記載,當時有著名的“四公子”,即魏國的信陵君、趙國的平原君、齊國的孟嘗君、楚國的春申君。他們像比賽似的一個個大量養士,門客有幾千人,在列國間有著極高的聲望。

呂不韋有點兒郁悶:誰養的門客多,誰的聲望就高,秦國這么強大,這方面怎么就落后了?他奮起直追,開始大力招賢納士,并對這些人禮遇有加,很快家里就有了3000個門客。

人是招來了,其中也不乏高人,可白養這么多人做什么?呂不韋再一看,原來“四公子”常以所養賓客能著書立說為榮,那好,這3000人有事兒干了!他也命門客“人人著所聞”,都寫書去吧。于是,一部輝煌的集體大作很快便橫空出世。

這是呂不韋執政期間所做的一件大事兒。他覺得此書已包羅天地萬物、古今之事,便將其命名《呂氏春秋》。

應該說,這部書不是呂不韋親自寫的,他如此命名,有竊取別人勞動成果之嫌。但從書中內容來看,又是以他的思想為主導,有深刻的呂氏烙印。比如呂不韋致力于統一六國,在戰爭中講究謀略,便提出了“義兵”理念,即“兵入于敵之境,則民知所庇矣,黔首知不死矣。至于都國之郊,不虐五谷,不掘墳墓,不伐樹木,不燒積聚,不焚室屋,不取六畜,得民虜而歸之”。

公元前241年,《呂氏春秋》書成,呂不韋非常滿意。他將其刊布在秦國首都咸陽的城門上,宣布誰能增損一字,便可得千金之賞,這便是成語“一字千金”的由來。

古今之事備,諸子精華存

《呂氏春秋》全書分26卷,有160篇文章,20多萬字,包括八覽、六論、十二紀,內容涉及陰陽、養生、軍事、政治、音律、自然、機械等多個方面。《呂氏春秋》不可能沒有一點兒錯誤,但呂不韋千金懸賞,卻沒人改一個字,這是為何?

東漢學者王充在《論衡》一書中給出了答案:“觀讀之者惶恐畏忌,雖見乖不合,焉敢譴一字。”原來大家不是看不出,只是不敢說。確實,當時秦國明擺著要統一天下,呂不韋權勢正盛,《呂氏春秋》又基本算是他的施政綱領,誰閑著沒事兒去找不自在!

不過,《呂氏春秋》的價值的確不容忽視。在先秦諸子中,它因博采眾長而被列入“雜家”。如書中有《不二》篇,對諸子思想進行評價:“老聃貴柔,孔子貴仁,墨翟貴廉,關尹貴清,列子貴虛,陳駢貴齊,陽生貴己,孫臏貴勢,王廖貴先,倪良貴后。”呂不韋認為,“一則治,異則亂;一則安,異則危”,這些不同的思想應該統一起來。

此書的社會歷史觀也很先進:“今之于古也,猶古之于后世也。今之于后世,亦猶今之于古也。”“世易時移,變法宜矣……故凡舉事必循法以動,變法者因時而化。”它還運用刻舟求劍等寓言故事,來說明“歷史是不斷發展的”這一道理。

人們對《呂氏春秋》的評價很高,如司馬遷稱它“備天地萬物古今之事”;東漢高誘在給它作注時,也說它“大出諸子之右”。

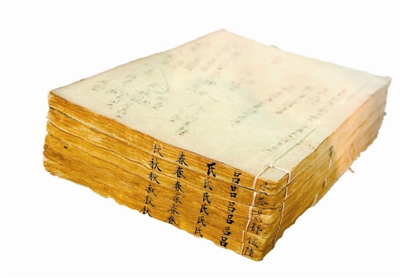

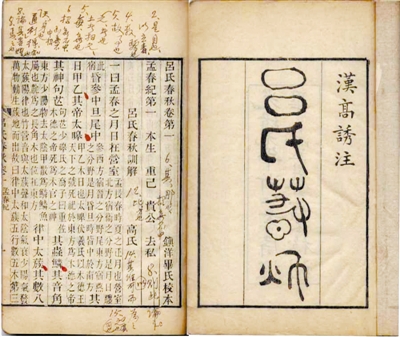

“我收藏有《呂氏春秋》26卷,就是高誘所注,清代浙江書局刻本,上面還有大量名家題跋。”我市古籍收藏家、白河書齋主人晁會元說。高誘是東漢涿郡涿縣(今河北涿縣)人,《孟子章句》的作者。他除《呂氏春秋注》外,還作了《孝經注》《戰國策注》等。

“《呂氏春秋》高誘注本流傳很廣,存世最早為元代刻本,國內有元代刻本6套及明清刻本近百套,存于各大圖書館。”晁會元說。(圖片由晁會元提供)□記者 張廣英【原標題:《呂氏春秋》:諸子精華的集大成者】