-

沒有記錄!

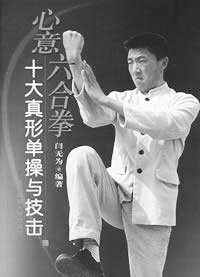

洛陽武林之心意六合拳① 兇猛之拳技 追宗說淵源

2014/1/4 10:30:16 點擊數: 【字體:大 中 小】

心意六合拳簡稱心意拳,主要流傳在山西、河南、安徽、上海。洛陽心意六合拳全稱為“圣行心意六合拳”,因其攻勢凌厲兇猛,舊時不傳外人,向來弟子寥寥,目前僅有百人習練,與風行天下的太極拳、八卦拳相比,顯得神秘而低調。洛陽乃是心意拳南派的發源地,習練者主要集中在瀍河回族區,自清初馬學禮開始,現已傳承到第8代。

電視劇《大刀》中提到的兩位洛陽武林高手

前段時間熱播的抗戰題材電視劇《大刀》,說的是“鄭家刀”傳人鄭羽、鄭飛兩兄弟從軍殺敵的故事。不少觀眾仍記得其中一個情節:鄭羽正在長城腳下向士兵們傳授刀法,忽有人報“有兩個洛陽武林高手來了”。結果鄭羽與洛陽好漢剛剛交手,就知對方武功高強,便不再過招,承認對方勝了。這兩位洛陽好漢卻也謙虛,連連抱拳致謝:“承讓了!”雙方握手言歡,共同切磋技藝。

這兩個洛陽武林高手,練的就是心意六合拳。這個情節是否真實呢?記者來到瀍河回族區,在一條胡同內找到了洛陽心意六合拳的第7代傳人孫友恒,向他請教。孫友恒今年56歲,習武多年,現有不少徒弟。他說,這幾天不斷有徒弟打電話問起這件事,實事求是地說,電視劇中的這個情節是不真實的。

原來,這兩位洛陽高手“軍中比武”的故事是有的,但發生地不在長城喜峰口,而是在抗戰初期的洛陽城。當時楊虎城將軍麾下的國民黨88師駐扎在洛陽。該師師長為了提高士兵的格斗能力,想在洛陽民間找一位拳師訓練士兵。可是,洛陽拳師深藏不露,于是師長下令在洛陽城中擺下擂臺,由國術館的王教練發起挑戰。

武術界的潛規則是:如果外人來到一地擺擂,當地無人應戰,就是當地武術界的恥辱。于是,不斷有人前來應戰。可是擂臺擺了6天,上臺打擂的十幾個人全都敗下陣來。

臺下觀擂的人群中,站著洛陽心意六合拳第5代傳人馬夢樂。看到第7天,他問隨行的眾徒弟:“你們看出來什么門道了?”徒弟孫順福說:“他佯用劍尖指路,卻用劍蛋(鋼球)打人。”馬夢樂說:“你看對了,可以上場了。”

孫順福抓起齊眉棍,“嗖”地一下跳上擂臺。王教練一看來人身手敏捷,就知道是高手上來了。他料定再用劍絕難取勝,于是說:“馬老師的人來了,我看不要再動兵刃了,免得傷了和氣,比比拳吧!”話音未落,一個“雙飛腳”已朝著孫順福臉部踢來。

好一個身手敏捷的孫順福,他在扔掉齊眉棍的瞬間已經伸出雙拳,半路上化作“丹鳳朝陽”,一下子便把王教練打翻在地。這一招又快又狠,待觀眾反應過來,孫順福已經收了拳,氣定神閑地站在臺上。臺下齊聲叫好。師長大為驚喜,說:“我知道洛陽城藏龍臥虎嘛,請好漢到軍中為師!”

在征得師傅馬夢樂同意后,20歲的孫順福到88師當了教練,與他同去的還有馬夢樂的另一位高徒夏志臣。兩人的月工資是每人20塊大洋。當下師部成立了武術隊,孫、夏二人除了教習拳術外,還要教排長以上的軍官練大刀。他倆聽說部隊即將上前線殺鬼子,就把洛陽心意拳中的36連刀悉數傳授給將士。部隊開赴前線之前,師長命人在校場豎起多根碗口粗的木頭,讓士兵用大刀一根挨一根地砍。一刀砍斷木頭的士兵,被編入突擊隊打沖鋒;砍不斷木頭或大刀被卡住的,歸入大部隊編制。結果,士兵大都能闖過這一關,師長大喜,說孫、夏二人還沒上戰場,就已經為抗戰立功了。

原來,電視劇《大刀》中提到的那兩位洛陽武林高手,就是孫順福、夏志臣,他倆是洛陽心意六合拳的第6代傳人,這一點孫友恒很清楚,因為孫順福是他的師傅之一。

心意六合拳是民族英雄岳飛所創嗎

那么,什么是“心意六合拳”呢?顧名思義就是由心生意,由意化拳,故此拳又名“心意拳”,也稱“守洞塵技”。練習的時候,講究“外三合”和“內三合”。所謂“外三合”,是指“肩與胯合,肘與膝合,手與足合”,身體各部分在運拳時要互相配合;所謂“內三合”,是指“心與意合,意與氣合,氣與力合”,要求心意與拳招力度合一,方可發揮威力。

從實戰來看,心意拳攻勢凌厲兇悍,下手最狠,專打對方要害部位,一旦被擊中,絕無反擊可能,所以武林中有“太極奸,八卦滑,最毒不過心意把”的說法。而其中以洛陽心意拳最為兇猛,練得好,往往一招制敵,素有“上打咽喉下撩陰”之說,猛、短、毒、疾、狠,出手不饒人。

洛陽心意六合拳的創始人,是清初的馬學禮。而他又是跟誰學的呢?這還得從心意拳的起源說起。關于心意拳之創立,舊傳有三說。第一說心意拳由印度高僧達摩所創。相傳南朝梁武帝大通元年(公元527年),天竺(今印度)達摩來到廣州。武帝聞之,派使者迎其至建業(今南京)。后因雙方話不投機,達摩離梁渡江,來到北魏都城洛陽,然后又到少林寺,面壁9年,悟出心意拳。