-

沒有記錄!

【西晉洛陽與晉室東渡16】名士風雅:蘭亭又似金谷

2014/5/19 15:21:42 點擊數: 【字體:大 中 小】

西晉的歷史,格外富有戲劇性。自從司馬代魏,三分歸晉,在洛陽這個舞臺上,多少王侯將相、才子佳人傾情演出,留下煙花般的極致絢爛。待到癡兒悍婦登場,八王之亂爆發,這個王朝已距覆滅不遠。東渡,是它續寫的另一段悲歡。

晉穆帝永和年間,天下無事,政局穩定。對喜歡清談的江東名士來說,能夠氣定神閑地談玄論道,詩酒唱和,無疑是一段難得的幸福時光。而王羲之邀請謝安等人參加的蘭亭之會,更是把這種閑適生活推向極致。

1 永和名士

公元344年,年幼的晉穆帝司馬聃繼位,皇太后褚蒜子垂簾聽政,次年改元永和。這是晉穆帝的第一個年號,前后用了12年。

當時北方正處于混亂狀態,無暇南下侵擾;朝中庾氏勢力已除,由皇室宗親司馬昱輔政,無論太后的父親褚裒(póu)、舅舅謝尚,還是何充提攜的新貴桓溫,力量都還比較有限。因此,在公元346年年初何充死后,東晉政局仍保持了10余年的穩定,并出現一大批永和名士。

就說身居權力中樞的司馬昱吧,他本身就是一位清談名士,哪怕床上落滿灰塵,屋里老鼠橫行,都毫不介意。不過,司馬昱本身缺乏治國才能,名士劉惔曾幾次三番告訴他,千萬不能讓桓溫身居高位,他只當耳旁風。

永和名士除了談玄論道,也喜歡品評人物。司馬昱就曾和孫綽一起品評當時名士,給很多人下評語,比如褚蒜子的舅舅謝尚,就被評為“清明平易,美好通達”,十分貼切。

相比之下,孫綽雖然也是永和名士,且文采超群,堪稱當時的文士之冠,卻因人品問題總是被人看不起。

事情是這樣的:名士王述有個兒子叫王處之,人長得丑,性格還很乖張,一直娶不到媳婦。孫綽有一個女兒,長相、性格和王處之差不多,也在為嫁不出去而著急。

一天,孫綽見了王處之的哥哥王坦之,就嘆氣道:“你弟弟這人還行啊,咋拖到現在還沒娶親?我倒有個女兒,還不錯。不過,我是寒門出身的讀書人,不好讓你弟弟娶她。”

王坦之一聽很高興,忙回家把這個好消息告訴王述。王述大喜過望,來不及細想,一口答應了這門親事。可是,孫家的女兒一進門,王述就發現自己上當了:這新媳婦比自己的兒子還乖戾,把家里弄得雞飛狗跳,一刻不得安生。孫綽這小子哪是在嫁女兒,分明就是“嫁禍于人”。

不僅王述生氣,當時很多名士都對孫綽的欺詐行為表示鄙視,稱他為“孫家兒”。一次,他弄壞了王羲之家傳的一支笛子,王羲之氣得抓狂,大罵孫綽:“這是我家祖上三代保留的祝壽樂器,竟然讓你這孫家小兒打壞了!”

王述和王羲之都不待見孫綽,這是很自然的。奇怪的是,“二王”竟然也是一對冤家,這又是為什么呢?

2 文人相輕

盡管都是周靈王太子王子喬的后裔,且都出自名門,王述和王羲之卻不是親密的一家子。

王述出自太原王氏,王羲之出自瑯琊王氏。西晉時,太原王氏地位顯赫;東晉初期,瑯琊王氏權傾一時。在王述和王羲之少年時,兩家就將他們相提并論,王羲之卻很看不起王述。

究其原因,大概逃不脫“文人相輕”這四個字。

王述的父親王承去世較早,家境貧寒。王導提攜他出來當官,在任宛陵令時,他竟然收受賄賂修理家具,因此被很多人彈劾。

王羲之雖然也早年失去父親,依靠王導等堂伯叔生活,但一直自視甚高。當年郗鑒與王導交好,想在王家子弟中選一個女婿。其他的堂兄弟不顧天氣炎熱,一個個穿戴整齊,只有王羲之若無其事,依舊“坦腹東床”。郗鑒喜歡他這種名士范兒,就把女兒郗璇嫁給了他。

王羲之縱情山水,不愿為仕途所羈,王述卻對地位、名聲從不推辭。一次,急性子的王述吃煮雞蛋,筷子沒戳到,就生氣地把雞蛋扔到地上踩,結果又沒踩破。他氣得把雞蛋撿起來,放到嘴里咬碎再吐掉。王羲之聽說后,搖頭大笑,對他更不以為然。

永和七年(公元351年),時任會稽內史的王述因母親去世,要離職在家守喪,朝廷便讓王羲之接替。

年近五旬的王羲之很高興。因為會稽(今浙江紹興一帶)山水絕佳,謝安、支遁(高僧支道林)等名士都在這里隱居。數年前,他將父母的墳墓也遷到了會稽山陰,能來這里任職是件好事。

王述也喜歡會稽,他特意告訴王羲之,守孝期間他就住在郡里,盼王羲之有空能來“舍下一晤”。但王羲之上任之后,只去他家吊唁了一下,就再也沒有露面,這可把王述的心傷透了。

被優越感支撐著的王羲之,根本不會顧及王述的想法。他在政務之余,常與謝安等名士詩酒唱和,游山玩水,還舉行了一次文壇盛事——蘭亭之會。

3 蘭亭之會

永和九年(公元353年)三月,會稽內史王羲之帶著幾個兒子,邀請謝安、謝萬、孫綽、支遁等名士來到會稽山陰的蘭亭,沐浴修禊(xì)。

他們三四十人或帶童子,或攜婢妾,仿照當年周公洛水流觴的樣子,在溪水邊飲酒賦詩。這次蘭亭之會共得詩三四十首,王羲之將其結集并為之作序,就是著名的《蘭亭集序》。

東晉名士多擅書法,別的不說,謝安的行草書就僅次于王羲之。而王羲之能成為“書圣”,跟同為書法家的王導關系很大。西晉末年,王導渡江到建康時,曾將珍愛的鐘繇《宣示帖》縫入衣服,發誓“帖在人在,帖亡人亡”。在他的教誨下,王氏子弟大多重視書法。

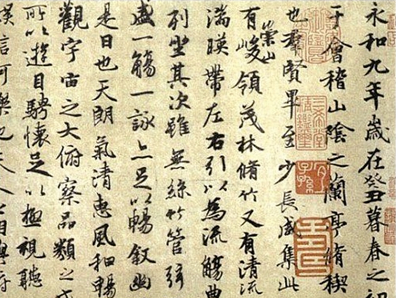

但王羲之年輕時,寫的字并不出眾,連征西將軍庾翼的字都比不上。人們認為,他的書法是“及其暮年方妙”。在蘭亭之會上,他開懷暢飲,喝到微醺,然后手持鼠須筆,在蠶繭紙上一氣呵成寫下《蘭亭集序》,達到自己書法的最高境界。《蘭亭集序》也被譽為行書第一,古人稱其為“清風出袖,明月入懷”。在中國書法史上,它占據“唯我獨尊”的崇高地位。

“暮春之初,會于會稽山陰之蘭亭……仰觀宇宙之大,俯察品類之盛,所以游目騁懷,足以極視聽之娛,信可樂也……”《蘭亭集序》中有20多個“之”字,形態各異,極具美感。據說王羲之寫完之后,曾打算再正式謄寫一遍,但怎么也達不到最初的境界,只得感嘆“此神助耳”,不是自己的能力所能達到的。他將《蘭亭集序》作為傳家之寶,一直傳到他的第七代孫智永和尚那里。智永臨死,又將其傳給弟子辨才和尚,后落入酷愛王羲之書法的唐太宗李世民之手。

西晉時,“金谷二十四友”在洛陽金谷園中聚會,飲酒賦詩,通宵達旦,曾留下《金谷詩序》。于是,人們便將《蘭亭集序》與《金谷詩序》相提并論。王羲之聽了,覺得自己的名聲、地位堪比石崇,十分欣喜。

然而,在蘭亭之會的盛事之后,王羲之的境遇很快發生變化。因為王述服喪期滿,又出來做官了,偏偏還當了揚州刺史,是王羲之的頂頭上司。

王羲之的郁悶可想而知。王述也沒有客氣,他上任后去走訪會稽郡的所有名士,唯獨不見這位曾接替自己的會稽內史。同時,他還派人督察會稽郡的工作,一件小事反復審查,終于讓清高自傲的王羲之忍無可忍,主動請辭。

永和十一年(公元355年)三月,王羲之辭官歸隱,數年后郁郁而終。而他舉辦的文壇盛事——蘭亭之會,則一直流傳下來。