-

沒有記錄!

“遠去的村落”之大東村(下)曲子戲窩里說傳奇

2014/2/28 11:37:30 點擊數: 【字體:大 中 小】

老洛陽人,想必都對踩高蹺的有些感情。這些“長腿大高個兒”,是逗樂的“小丑”。逢年過節,他們頭上扎著彩帶,臉上抹著腮紅,擠眉弄眼,在看熱鬧的人群中走來走去,總是一副將倒未倒的樣子,讓人替他們捏一把汗。

高蹺藝人在踩高蹺時一般不說話——人聲嘈雜,說了也聽不到。然而關林鎮大東村的人說,這些高蹺藝人從前一邊踩高蹺一邊唱小曲兒,那才叫有意思呢!

踩高蹺的為啥不再唱小曲兒了?得怪大東村的先人們。

清末民初,洛陽民間有許多高蹺社。社員們多是窮苦人家出身,閑暇賣藝混口飯吃。那時候的高蹺藝人多有一副好嗓子,能在踩高蹺的時候唱上幾段小曲兒助興。小曲兒腔調固定,怎么唱、唱什么都有講究,人稱“高蹺曲”。

大屯高蹺社,也就是后來的大東村高蹺社,有個名叫解新富的,好聽戲、唱戲,也好琢磨。他在農閑時挑著貨郎擔子游鄉,長路無聊,便把所見所聞編成戲詞,沿途哼唱。大概覺得哼唱的高蹺曲不夠有勁兒,他又自創了高亢明亮、清脆奔放的新式唱腔。

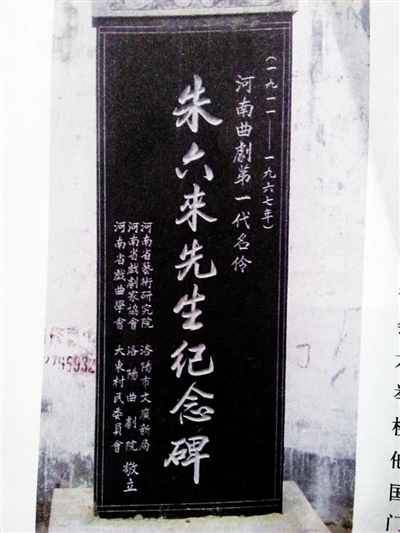

為了把這種新唱法發揚光大,解新富在豫西各地廣收門徒,其中包括后來聞名全國的曲劇名伶朱六來。

朱六來是解新富的同鄉,洛陽曲子創始人之一,得解新富真傳,青出于藍而勝于藍。他吸取了京劇的精粹,改編了《蘇三爬堂》等曲目,豐富了洛陽曲子的內容。

1925年正月,解新富率眾弟子赴關林廟朝圣,朱六來踩著高蹺唱新曲,令全場驚艷,大屯高蹺社一舉擊敗了洛陽所有的高蹺班子。

想不到踩高蹺的人,唱得比專業藝人還好聽!既然如此,何不請他們登臺唱戲?

次年,向來難登臺面的高蹺曲,正式“登堂入室”:朱六來受鄰村百姓邀請,登上戲臺演唱了一出《藍橋會》。

1927年,一名國民黨長官邀請朱六來棄蹺登臺,與梆子戲班、越調戲班對擂,朱六來再度勝出。之后,朱六來等人被請到汝州,連唱了18天;再后來,嵩縣、新安縣等地的人也來請他……大屯高蹺社便成了曲子班,轟動豫西。

1934年,國民黨高官張鈁安排朱家班隨軍南下,洛陽曲子由此傳播到大江南北。

“天水唱,九常浪,擱不住六來一亮相。”歌頌朱六來的順口溜,在洛陽城內廣為流傳。大東村學戲者驟多,有“出村二里地,一路曲子戲”之說,人封“曲子戲窩”。朱六來與朱雙奇、張五魁等師兄弟組建的曲子班,多年后發展成了洛陽市曲劇團,青史留名。