-

沒有記錄!

“古今流行廣場舞”之 五禽戲式健身操,有來頭

2014/5/22 17:02:38 點擊數: 【字體:大 中 小】

跟健身比,廣場舞因動作僵硬、滑稽而被人圍觀、評價都不是事兒,因此它的忠實擁躉都很放得開。

周末晚上,我在周王城廣場閑逛,見有好多人在跳“廣場舞”:這邊是民謠范兒,那邊是迪斯科范兒,不同的伴奏樂混在一起,鬧哄哄的,唱戲的都能被唱流行曲的拐跑了調兒,跳舞的人竟然不“跑偏”,各跳各的、瀟灑自如,個個都像有從嘈雜混音中分辨出主旋律的本事。

跳迪斯科的那撥兒人,領舞的是個五六十歲的大叔,他身后跟著一群瘋狂舞動的大媽,萬花叢中一點綠,相當引人注目。

在我旁邊站著喝水的一個大媽說,這個大叔以前應該跳過交誼舞。他旁邊那個女的不中,跳得跟猴兒一樣。這個大媽姓王,家住金谷園路,說話很逗。她說她年輕時,人們愛把國標舞叫交誼舞,社會上流行跳交誼舞,有的進舞廳跳,有的在街上跳。那是20世紀八九十年代,交誼舞風靡洛陽城鄉。“我去鄉下串親戚,吃罷晚飯,大姑娘小媳婦都聚在一大塊空地上,隨著錄音機播放的舞曲跳舞。”

“那時候,李玲玉、楊鈺瑩的歌曲很流行,跳舞都放她們的錄音磁帶。”當時流行的“二十四步”舞,在王大媽看來,跟健身操(健美操)差不多。

全民熱舞的歷史,要比王大媽的記憶更久遠。

上周我們說過,古人跳“廣場舞”,有為祭祀祈禱的,有為練兵習武的——這兩項帶有官辦性質。民間樂舞隨性而發,更接地氣。

班固在《東都賦》中,描寫了漢代四夷樂舞齊聚洛陽表演的盛況。這些地方性舞蹈,觀賞性多于實用性,老百姓日常不怎么跳。東漢神醫華佗自創的“健身操”,簡簡單單,更受大眾歡迎。

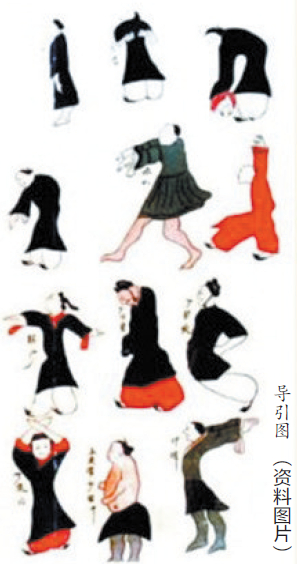

華佗通過長期觀察,發現模仿動物可以提高人體的協調性、靈敏性,達到防病強身的目的,于是發明了一套獨特的“健身操”——五禽戲。“五”是一個約數,“禽”不單指雞、鵝等禽類,也泛指虎、鹿、猿、熊、鶴等動物。跳五禽戲不需要任何舞蹈功底,只要拋下面子,學猴子上躥下跳、學老虎弓背塌腰就行。

當時有許多人跟著華佗跳五禽戲——窮人生不起病、買不起藥,跳這個相當于省錢。貴族也跳,卻是為了消食健胃。

所以,我得告訴王大媽,廣場舞大軍中若出現幾個跳得跟猴子一般滑稽的人,您別笑話,那可是歷史悠久、師出名門的“五禽戲式健身操”呢!