[總站]|

[鄭州]|[開封]|[洛陽]|[南陽]|[安陽]|[新鄉(xiāng)]|[焦作]|[濮陽]|[鶴壁]|[許昌]|[漯河]|[商丘]|[信陽]|[周口]|[濟(jì)源]|[平頂山]|[三門峽]|

[駐馬店]

精彩推薦

熱點關(guān)注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

北大簡《老子》辨?zhèn)?/h1>

2016/8/8 10:01:32 點擊數(shù):

【字體:大 中 小】

【國學(xué)爭鳴】

編者按

邢文先生的這篇文章,從形制、書法諸方面論證北大簡《老子》之偽。本刊于“國學(xué)爭鳴”欄目刊出此文,意在歡迎讀者關(guān)注的同時,期待北大簡《老子》的整理者以及研究者對邢文的質(zhì)疑作出回應(yīng),就相關(guān)問題開展討論。我們相信,正常的學(xué)術(shù)爭鳴,對于學(xué)術(shù)健康發(fā)展是有益的。這也是本刊一貫的態(tài)度。

四年前,我在《浙大藏簡辨?zhèn)巍飞掀?012年5月28日《光明日報》國學(xué)版)談到,“有高校藏簡本道家經(jīng)典,字體前后不一,內(nèi)容偽跡明顯,從篇題到簡文,在在可疑”;又于下篇(2012年6月4日《光明日報》國學(xué)版)建議,對于此類真?zhèn)未嬗袪幾h的竹簡,應(yīng)考慮“不是以真簡而是以問題簡的形式公布,供學(xué)界討論借鑒”。多年過去,這一道家經(jīng)典——北京大學(xué)藏所謂西漢竹簡本《老子》(以下簡稱“北大《老子》”)的種種偽跡,始終不能得到正常討論。

2013年2月,北京大學(xué)出土文獻(xiàn)研究所編《北京大學(xué)藏西漢竹書[貳]》(即北大《老子》卷,本文所注均為此書頁碼),由上海古籍出版社正式出版發(fā)行。首發(fā)式上,北大《老子》不僅被稱作“迄今保存最為完整的簡帛《老子》古本”,而且被譽(yù)作“完整而精善的《老子》古本”,為《老子》研究“提供了寶貴資料”(見《光明日報》2013年2月25日第7版等)。2013年4月,第四批《國家珍貴古籍名錄》公布,北大《老子》赫然名列其中。同年10月,北京大學(xué)主辦“簡帛《老子》與道家思想”國際研討會,邀集海內(nèi)外部分知名學(xué)者,研討北大《老子》的學(xué)術(shù)價值。12月,《道家文化研究》(第27輯)編輯出版北大《老子》研究專欄。至此,北大《老子》作為真實可信的珍貴善本古籍,得到了有關(guān)部門與學(xué)界名流的權(quán)威背書,而北大《老子》的真?zhèn)螁栴},似乎根本不曾存在。

“學(xué)術(shù)乃天下之公器”,一個負(fù)責(zé)任的學(xué)術(shù)界,不能不正視北大《老子》的真?zhèn)螁栴}。在已經(jīng)公布的北大《老子》材料中,有確鑿證據(jù)表明:北大《老子》不僅是今人偽造、書法拙劣的漢簡贗品,而且整理者在整理、發(fā)表材料的過程中,對整理時發(fā)現(xiàn)的偽簡特征,有意識地作有技術(shù)調(diào)整,蓄意誤導(dǎo)讀者,涉嫌二次作偽。今舉數(shù)例,試以技術(shù)書法學(xué)與文字學(xué)的方法,證北大《老子》之偽,請大家批判。

一、竹簡形制辨?zhèn)?/strong>

較之思想史與文獻(xiàn)學(xué)的方法,技術(shù)書法學(xué)與文字學(xué)的分析,似有更強(qiáng)的客觀性與可驗證性。以技術(shù)書法學(xué)的方法,先對簡帛書法載體作形制分析與數(shù)字人文處理,復(fù)原偽簡制作過程中留下的技術(shù)破綻,可證北大《老子》簡背劃痕為偽。

⒈簡背劃痕之偽

2010年初,有學(xué)者整理竹簡時再度發(fā)現(xiàn)簡背劃痕,提出討論,引起學(xué)界關(guān)注。此后,簡背劃痕問題屢為海內(nèi)外論文論著所探討,并在很多情況下被視作真簡的判定標(biāo)志。然而,北大《老子》的簡背劃痕,卻是證明北大《老子》為偽簡的力證。

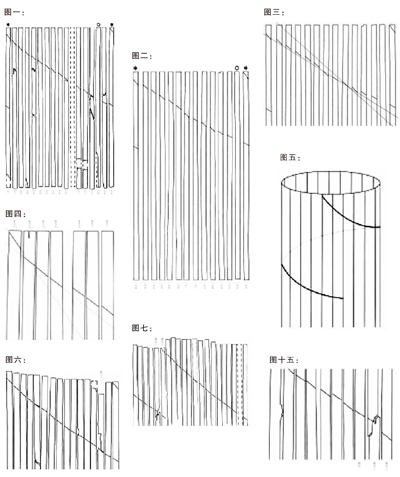

據(jù)整理者介紹,北大《老子》約有竹簡223枚,目前存有210枚(第121頁)。北大《老子》簡背多刻有一道劃痕,19枚簡簡背有兩道劃痕,2枚竹簡(簡84、簡187)簡背沒有劃痕,劃痕線圖均已刊出(第111-117頁)。整理者稱這些劃痕有兩個特點:一、“相鄰竹簡背面的劃痕大多能夠前后銜接,形成一條條完整的‘劃線’”;二、“刻劃是發(fā)生在編聯(lián)之前”,“也就是說,制簡工匠先在截成適宜長度的竹筒上劃出螺旋狀的劃線,然后再將竹筒劈破,制成一枚枚竹簡”(第228頁)。在整理者公布的拼復(fù)圖中(如圖一、圖二),簡背劃痕的這兩個特點清楚可見:劃痕前后相接,形成完整的“劃線”;竹簡長度一致,是形制規(guī)范的古代竹書。

但是,圖一、圖二的復(fù)原,與整理者的說明并不吻合:北大《老子》的簡背劃痕,事實上不能完全拼接。將圖二上部的簡背劃痕放大為圖三可以看見,大部分竹簡簡背劃痕上下錯位,彼此斜度不一,不“能夠前后銜接”形成完整的劃線。如取圖二或圖三中部相鄰的第182、183兩簡,將其簡背劃痕按原有斜度上下延伸,可見這兩枚相鄰竹簡簡背劃痕的延長線,在圖三中形成兩根相交的斜線——既不是整理者聲稱的與其他劃痕“前后銜接”的“完整的”劃線,也不是兩根斜度相同或相近的斜線。

類似的例子在北大《老子》中比比皆是。如圖四所示第86至92簡(第113頁),簡86背面劃痕的延長線,與“前后相接”的簡87至89的簡背劃痕延長線,斜度迥異,不能用整理者的任何一說予以解釋,決非“制簡工匠先在截成適宜長度的竹筒上”一刀劃出的結(jié)果(如圖五所示),完全可能是作偽者試圖偽造“前后銜接”的完整劃痕未果,而留下的破綻。

⒉竹簡長度之偽

簡牘的長度,古書雖記有定制,但與考古所出實物并不相合。雖然如此,簡牘的修治、編聯(lián),從簡牘長短到契口位置等,仍有基本的形制規(guī)范。傳抄《老子》要籍之前,把竹簡修治整齊,約如圖一、圖二所示,屬于起碼的準(zhǔn)備工作;簡牘竹書,倘如圖六、圖七所見,簡長高低參差,不會是古人所為。

然而,圖六、圖七正是北大《老子》竹書形制的真相。依據(jù)整理者公布的北大《老子》上經(jīng)第二組(第111頁)與第三、四組(第112頁)的材料,按整理者的簡背劃痕作技術(shù)書法學(xué)復(fù)原,北大《老子》的編聯(lián)原貌,即如圖六、七所示。顯而易見,如果北大《老子》的簡背劃痕不是偽刻,圖六中的簡32(即右起第三枚簡)、圖七中的簡52、53(左起第五、六枚簡),竹簡高度均與鄰簡懸殊,決非古簡之制。

這就是說,如果北大《老子》竹書為真,則其簡背劃痕必為偽刻;如果北大《老子》簡背劃痕為真,則其竹書必為贗制。其實這里不存在悖論:由下舉證據(jù)可見,北大《老子》從竹書至劃痕,皆為偽作。

如此基本的偽簡特征,為什么學(xué)界視而不見?原來,整理者公布材料時略施小技,從圖七簡53處把竹簡分組,使每組竹簡拼復(fù)后的簡長看起來相同(第111—117頁)。一部北大《老子》被分作14組,每組簡數(shù)少則6枚,多則18枚,按需分配,掩蓋了竹簡長度的偽簡特征。

⒊“先寫后編”之偽

北大《老子》簡背劃痕之偽,也為整理者主張的“先寫后編”之說所確認(rèn)。

北大《老子》是在竹簡編聯(lián)成冊之后再抄寫,還是在抄寫之后才編聯(lián)成冊?這是與其真?zhèn)沃婷芮邢嚓P(guān)的問題。整理者介紹,北大《老子》“簡背劃線非常連貫,說明在劃線形成之后,簡序基本沒有擾亂”,因此,北大《老子》“先寫后編的可能性更大,但不能完全排除先編后寫的可能”(第234頁)。既然不能排除“先編后寫”的可能,為什么要主張“先寫后編的可能性更大”?理由很簡單,因為如果北大《老子》是先編后寫的話,整理者就無法解釋簡84、簡187簡背沒有劃痕的現(xiàn)象。

在圖一、圖二中,可以看見簡84(圖一右起第三簡)、簡187(圖二右起第二簡)的簡背沒有劃痕。如整理者所說,北大《老子》是“制簡工匠先在截成適宜長度的竹筒上劃出螺旋狀的劃線,然后再將竹筒劈破”制成竹簡。假如北大《老子》是“先編后寫”,竹簡散失的可能不大,那么,每一根竹簡簡背都應(yīng)有劃痕,為什么有的竹簡會沒有?所以,整理者強(qiáng)調(diào)北大《老子》“先寫后編的可能性更大”,這樣就可用“抄寫時原在該位置的竹簡因?qū)戝e而被廢棄,替換上一枚背面無劃痕的竹簡”(第233頁),來解釋為什么有的簡沒有劃痕。

然而,此說并不可信。

北大《老子》有簡兩百余枚,如果“先寫后編”,未經(jīng)編聯(lián)的竹簡在修治、儲存、運輸、寫簡等任何環(huán)節(jié),都不容散亂,“制簡、書寫、編聯(lián)三個環(huán)節(jié)必須銜接非常緊密,最好在同一地點完成”(第234頁)。否則,數(shù)百枚簡一旦散亂,依簡背細(xì)微劃痕恢復(fù)原序,實難想象。從整理者所說的制筒、刻痕到剖竹、排序,并按劃痕之序汗青、修治、儲存、運輸,直至抵達(dá)裝卸、存貯備用等,這一系列的處理、搬運過程,數(shù)百枚竹簡既不能編聯(lián),也不容散亂,而且在取簡備用及抄簡前后,也是既要按簡背劃痕之序抄寫,又要按既定簡序排放,最后再編聯(lián)成冊。這一復(fù)雜、煩瑣而又隨時具有竹簡散亂風(fēng)險的過程,不論在現(xiàn)實中是否可行,都可用一個簡單的方法回避,并仍能達(dá)到保持既定簡序的目的,那就是“先編后寫”。

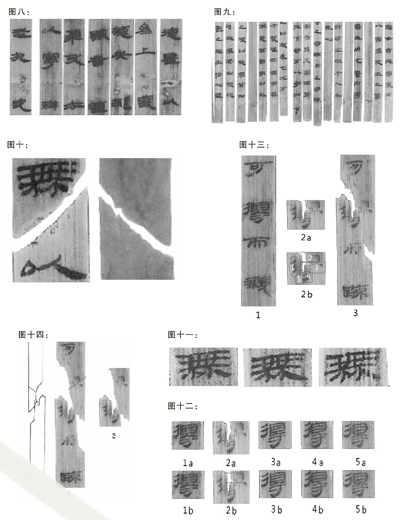

北大《老子》是“先編后寫”而成,本無疑問。通觀全篇,所有簡文都避開編繩位置,是先編后寫的常識性特征,如圖八所截簡1至簡7(第3頁)編繩部位所示。在圖九底部居中,北大《老子》第154簡簡末的“下”字,精確避開下編繩位置,違例書于下編繩之外(第22-23頁),是先編后寫的明證。

北大《老子》先編后寫,真相一目了然,整理者卻視若無睹,為證明簡背劃痕的可信,力主“先寫后編的可能性更大”,實屬蓄意誤導(dǎo)。

二、竹簡書法辨?zhèn)?/strong>

與簡帛書法載體相似,筆墨形象與筆墨技法屬于客觀性證據(jù)。技術(shù)書法學(xué)對書法墨跡筆墨形象與用筆、用墨過程的模擬與復(fù)原,成為北大《老子》偽簡的鐵證。

⒈書于殘簡之偽

北大《老子》簡背劃痕的偽刻,也為北大《老子》的證偽提供了線索與證據(jù)。

圖十是北大《老子》簡2第二道簡背劃痕位置的正、反兩面(第32頁)。竹簡沿劃痕殘斷。簡2正面斷緣上下,分別書有“無”“以”二字。就結(jié)體而言,“以”字左右撐足,右磔雁尾,是漢隸的正常形態(tài);但“無”字的結(jié)體,明顯有異:雖然簡有半殘,但“無”字筆畫幾乎完整無缺,全字字形沿著竹簡的斷緣,呈弧形向上傾斜,避讓斷簡的殘邊;“無”字右半字形,幾乎擠壓成三角形;“無”字的底部筆畫也明顯地偏向殘簡的左半,試圖通過避讓右側(cè)的殘斷,寫出完整的字形。比較圖十一所列鄰簡簡1的三個“無”字(第32頁),可見每字均字形扁方,左右撐足,筆畫舒展而無擁擠避讓之意,與簡2“無”字風(fēng)貌迥異。

通過技術(shù)模擬圖十“無”字的筆鋒軌跡與用筆過程,可知抄手書寫“無”字時,筆桿左傾,下意識地回避簡右的殘斷,故字形有避讓擁擠之態(tài);而書寫“以”字之時,束縛消失,筆桿左右開擺,字形左右開張,末筆雁尾極富抒情意味。這是書于竹簡殘斷之后的技術(shù)特征。

圖十簡2沿劃痕殘斷,也見作偽的痕跡:簡2簡背的此道劃痕,與簡1簡背的劃痕不能相接,在簡3等簡簡背沒有延續(xù)(第111頁),不合情理;簡2的此處殘斷,斷茬之跡,多見圓渾,正反兩面不能自然相接,似非未經(jīng)處理的物理性自然折斷。簡2“無”字,書于竹簡殘斷之后,結(jié)體、筆墨規(guī)避斷痕,足證偽贗。

⒉拼復(fù)殘字之偽

北大《老子》簡52有5個“得”字,在圖十二中依次錄作1a至5a(第49頁)。簡52斷作上下兩截,殘斷部位恰為第二個“得”字,見圖十二2a、2b及圖十三2a、3(第49頁)。不難看出,這一殘簡拼綴而成的“得”字,與同簡其他4個“得”字,字形有著明顯的異樣。

從傳統(tǒng)書法的筆墨與結(jié)體來看,殘簡拼綴的“得”字至少在5個方面與該簡其他4個“得”字不同。

若把殘簡拼綴的“得”字圖十二2a或圖十三2a,用紅框、白字分作圖十三2b所示的5個部分,與圖十二或圖十三1中的其他“得”字相比較,可見圖十三2b框1所示雙人旁筆畫的左端,即前兩筆的平筆出鋒、末筆的左波挑筆,都未完成;框4的豎彎左波,末端戛然而止,未見挑出,進(jìn)而致有框5的空白區(qū)域。尤為反常的是框2位置的“目”與框3位置的右行長磔:框2之“目”過于扁長——試比較圖十二1b與3b、4b、5b中紅色豎線標(biāo)注的豎彎筆畫之豎與“目”框的位置關(guān)系,在正常隸書的此類結(jié)體中,豎劃部分常居于偏右的位置,以便與豎彎左行的波挑相平衡;而圖十二2b的豎劃,卻居于扁長“目”框的正中,不僅不合漢隸“得”字通行的結(jié)體,右下部也出現(xiàn)結(jié)體上沒有理據(jù)的大片空白,而且全字字形也偏離了“得”字的常態(tài),導(dǎo)致不應(yīng)有的辨識困惑。此外,“目”下框3的右行筆畫,收筆不但未按常例出鋒,而且見有奇異的用水渲染之跡。這些有悖常態(tài)的筆墨技法與結(jié)體特征,正是作偽者失敗的書法作偽所留下的破綻。

不僅如此,根據(jù)整理者公布的材料,運用技術(shù)書法學(xué)的復(fù)原方法,我們發(fā)現(xiàn)簡52殘斷之處的“得”字,并不能被拼綴復(fù)原為圖十三2a,而是應(yīng)該拼復(fù)為圖十四3。也就是說,簡52殘斷處的“得”字在筆墨、結(jié)體方面的種種問題,既是作偽者在殘簡上偽書沒有成功所致,也是整理者改變正常的拼綴結(jié)果所成。正常的拼綴結(jié)果,復(fù)原的是一個不成“得”字的圖十四3;整理者為了使之接近作偽者試圖偽書的“得”字,不惜對偽簡材料進(jìn)行了“二次作偽”。

⒊“二次作偽”之偽

在北大《老子》的簡52上,整理者拼復(fù)的圖十三3“可得而疏”,上接圖十三1“可得而親”(第49頁),其大部分字形、書體、字距、章法等在拼復(fù)結(jié)果中彼此協(xié)調(diào),上下呼應(yīng),似乎是出于一手、書于同時、見于同簡的墨跡。但是,技術(shù)書法學(xué)分析顯示,圖十三3實為對簡52合理拼復(fù)結(jié)果的改篡,是對偽簡材料的再度作偽。簡52殘斷處的合理拼復(fù)結(jié)果,當(dāng)如圖十四2所示。

需要說明,圖十四2不是技術(shù)書法學(xué)的數(shù)字人文技術(shù)所拼復(fù)的結(jié)果,而是對整理者拼復(fù)過程某些環(huán)節(jié)的復(fù)原。也就是說,圖十四2實為整理者拼接、綴合的結(jié)果,但為整理者所隱匿,整理者發(fā)表的是篡改后的拼復(fù)結(jié)果,即圖十三3;圖十四2對之加以還原,并昭之于眾。

這一技術(shù)書法復(fù)原的依據(jù),是圖十四1所示整理者對簡52的拼復(fù)圖(第112頁)。圖十四1中,簡52斷作上下兩截,上半截殘簡上的斜線,是簡背劃痕,對應(yīng)于圖十四2中的紅色斜線。圖十四2、圖十四1分別示意簡52殘斷部分拼綴后的正、反兩面,兩者互為鏡像。

很清楚,整理者拼復(fù)的圖十四1的線圖,與他們所發(fā)表的圖十三3的拼復(fù)結(jié)果,相距甚遠(yuǎn);由圖十四1、2的鏡像可知,圖十四1的拼復(fù)方案所對應(yīng)的,正是圖十四2的拼復(fù)結(jié)果。這一點,可由簡52殘簡簡背偽刻的劃痕、非同簡殘斷的殘損狀態(tài)以及圖十四1、2的鏡像所確認(rèn)。值得注意的是,正是簡52殘簡簡背的劃痕,確認(rèn)了北大《老子》簡背劃痕實為偽刻的真相。

在《北京大學(xué)藏西漢竹書[貳]》所附活頁中,整理者發(fā)表了支持其圖十三3拼復(fù)結(jié)果的線圖,相關(guān)部分可截作圖十五。其中,一個細(xì)節(jié)出人意料:簡52下半截殘簡沒有簡背劃痕。

圖十五中,簡52下半截殘簡沒有劃痕,是證明北大《老子》為偽的鐵證。

如果圖十五的拼復(fù)是合理的,簡52上半截殘簡有劃痕的左半,下半截殘簡卻沒有劃痕的右半,那么,制簡過程中,劃痕如何從若干鄰簡開始,劃過簡52的左半,跳過簡52的右半,繼續(xù)刻劃到簡53之上?這種形式的劃痕,既不合理,也不現(xiàn)實,只能證明北大《老子》簡背劃痕為偽刻無疑。

如果圖十四1的拼復(fù)是合理的,簡52的上半截殘簡有劃痕,下半截竹簡正好是從劃痕位置殘斷,那么,北大《老子》的簡背劃痕似乎可以被完美拼復(fù)(參見圖七),這應(yīng)該是整理者在第112頁公布圖十四1拼復(fù)方案的原因。但是,這種近乎完美的簡背劃痕的拼復(fù),對應(yīng)的卻是圖十四2“得”字不成其為“得”字的拼復(fù)結(jié)果,足證簡文書法的偽贗。

可見,從簡背劃痕到簡文書法,北大《老子》之偽,已有環(huán)環(huán)相扣的鐵證。整理者曾有圖十四1的拼復(fù)方案,明知圖十四2的拼復(fù)結(jié)果,卻隱匿材料,偽上作偽,炮制圖十三3的拼復(fù)方案以誤導(dǎo)學(xué)界,公然挑戰(zhàn)學(xué)術(shù)道德與學(xué)術(shù)規(guī)范的底線。

(邢文,作者感謝2016年7月29日紐約“北大《老子》辨?zhèn)危杭夹g(shù)書法學(xué)的視角”專題研討會與會者提出的寶貴意見)

【國學(xué)爭鳴】

編者按

邢文先生的這篇文章,從形制、書法諸方面論證北大簡《老子》之偽。本刊于“國學(xué)爭鳴”欄目刊出此文,意在歡迎讀者關(guān)注的同時,期待北大簡《老子》的整理者以及研究者對邢文的質(zhì)疑作出回應(yīng),就相關(guān)問題開展討論。我們相信,正常的學(xué)術(shù)爭鳴,對于學(xué)術(shù)健康發(fā)展是有益的。這也是本刊一貫的態(tài)度。

四年前,我在《浙大藏簡辨?zhèn)巍飞掀?012年5月28日《光明日報》國學(xué)版)談到,“有高校藏簡本道家經(jīng)典,字體前后不一,內(nèi)容偽跡明顯,從篇題到簡文,在在可疑”;又于下篇(2012年6月4日《光明日報》國學(xué)版)建議,對于此類真?zhèn)未嬗袪幾h的竹簡,應(yīng)考慮“不是以真簡而是以問題簡的形式公布,供學(xué)界討論借鑒”。多年過去,這一道家經(jīng)典——北京大學(xué)藏所謂西漢竹簡本《老子》(以下簡稱“北大《老子》”)的種種偽跡,始終不能得到正常討論。

2013年2月,北京大學(xué)出土文獻(xiàn)研究所編《北京大學(xué)藏西漢竹書[貳]》(即北大《老子》卷,本文所注均為此書頁碼),由上海古籍出版社正式出版發(fā)行。首發(fā)式上,北大《老子》不僅被稱作“迄今保存最為完整的簡帛《老子》古本”,而且被譽(yù)作“完整而精善的《老子》古本”,為《老子》研究“提供了寶貴資料”(見《光明日報》2013年2月25日第7版等)。2013年4月,第四批《國家珍貴古籍名錄》公布,北大《老子》赫然名列其中。同年10月,北京大學(xué)主辦“簡帛《老子》與道家思想”國際研討會,邀集海內(nèi)外部分知名學(xué)者,研討北大《老子》的學(xué)術(shù)價值。12月,《道家文化研究》(第27輯)編輯出版北大《老子》研究專欄。至此,北大《老子》作為真實可信的珍貴善本古籍,得到了有關(guān)部門與學(xué)界名流的權(quán)威背書,而北大《老子》的真?zhèn)螁栴},似乎根本不曾存在。

“學(xué)術(shù)乃天下之公器”,一個負(fù)責(zé)任的學(xué)術(shù)界,不能不正視北大《老子》的真?zhèn)螁栴}。在已經(jīng)公布的北大《老子》材料中,有確鑿證據(jù)表明:北大《老子》不僅是今人偽造、書法拙劣的漢簡贗品,而且整理者在整理、發(fā)表材料的過程中,對整理時發(fā)現(xiàn)的偽簡特征,有意識地作有技術(shù)調(diào)整,蓄意誤導(dǎo)讀者,涉嫌二次作偽。今舉數(shù)例,試以技術(shù)書法學(xué)與文字學(xué)的方法,證北大《老子》之偽,請大家批判。

一、竹簡形制辨?zhèn)?/strong>

較之思想史與文獻(xiàn)學(xué)的方法,技術(shù)書法學(xué)與文字學(xué)的分析,似有更強(qiáng)的客觀性與可驗證性。以技術(shù)書法學(xué)的方法,先對簡帛書法載體作形制分析與數(shù)字人文處理,復(fù)原偽簡制作過程中留下的技術(shù)破綻,可證北大《老子》簡背劃痕為偽。

⒈簡背劃痕之偽

2010年初,有學(xué)者整理竹簡時再度發(fā)現(xiàn)簡背劃痕,提出討論,引起學(xué)界關(guān)注。此后,簡背劃痕問題屢為海內(nèi)外論文論著所探討,并在很多情況下被視作真簡的判定標(biāo)志。然而,北大《老子》的簡背劃痕,卻是證明北大《老子》為偽簡的力證。

據(jù)整理者介紹,北大《老子》約有竹簡223枚,目前存有210枚(第121頁)。北大《老子》簡背多刻有一道劃痕,19枚簡簡背有兩道劃痕,2枚竹簡(簡84、簡187)簡背沒有劃痕,劃痕線圖均已刊出(第111-117頁)。整理者稱這些劃痕有兩個特點:一、“相鄰竹簡背面的劃痕大多能夠前后銜接,形成一條條完整的‘劃線’”;二、“刻劃是發(fā)生在編聯(lián)之前”,“也就是說,制簡工匠先在截成適宜長度的竹筒上劃出螺旋狀的劃線,然后再將竹筒劈破,制成一枚枚竹簡”(第228頁)。在整理者公布的拼復(fù)圖中(如圖一、圖二),簡背劃痕的這兩個特點清楚可見:劃痕前后相接,形成完整的“劃線”;竹簡長度一致,是形制規(guī)范的古代竹書。

但是,圖一、圖二的復(fù)原,與整理者的說明并不吻合:北大《老子》的簡背劃痕,事實上不能完全拼接。將圖二上部的簡背劃痕放大為圖三可以看見,大部分竹簡簡背劃痕上下錯位,彼此斜度不一,不“能夠前后銜接”形成完整的劃線。如取圖二或圖三中部相鄰的第182、183兩簡,將其簡背劃痕按原有斜度上下延伸,可見這兩枚相鄰竹簡簡背劃痕的延長線,在圖三中形成兩根相交的斜線——既不是整理者聲稱的與其他劃痕“前后銜接”的“完整的”劃線,也不是兩根斜度相同或相近的斜線。

類似的例子在北大《老子》中比比皆是。如圖四所示第86至92簡(第113頁),簡86背面劃痕的延長線,與“前后相接”的簡87至89的簡背劃痕延長線,斜度迥異,不能用整理者的任何一說予以解釋,決非“制簡工匠先在截成適宜長度的竹筒上”一刀劃出的結(jié)果(如圖五所示),完全可能是作偽者試圖偽造“前后銜接”的完整劃痕未果,而留下的破綻。

⒉竹簡長度之偽

簡牘的長度,古書雖記有定制,但與考古所出實物并不相合。雖然如此,簡牘的修治、編聯(lián),從簡牘長短到契口位置等,仍有基本的形制規(guī)范。傳抄《老子》要籍之前,把竹簡修治整齊,約如圖一、圖二所示,屬于起碼的準(zhǔn)備工作;簡牘竹書,倘如圖六、圖七所見,簡長高低參差,不會是古人所為。

然而,圖六、圖七正是北大《老子》竹書形制的真相。依據(jù)整理者公布的北大《老子》上經(jīng)第二組(第111頁)與第三、四組(第112頁)的材料,按整理者的簡背劃痕作技術(shù)書法學(xué)復(fù)原,北大《老子》的編聯(lián)原貌,即如圖六、七所示。顯而易見,如果北大《老子》的簡背劃痕不是偽刻,圖六中的簡32(即右起第三枚簡)、圖七中的簡52、53(左起第五、六枚簡),竹簡高度均與鄰簡懸殊,決非古簡之制。

這就是說,如果北大《老子》竹書為真,則其簡背劃痕必為偽刻;如果北大《老子》簡背劃痕為真,則其竹書必為贗制。其實這里不存在悖論:由下舉證據(jù)可見,北大《老子》從竹書至劃痕,皆為偽作。

如此基本的偽簡特征,為什么學(xué)界視而不見?原來,整理者公布材料時略施小技,從圖七簡53處把竹簡分組,使每組竹簡拼復(fù)后的簡長看起來相同(第111—117頁)。一部北大《老子》被分作14組,每組簡數(shù)少則6枚,多則18枚,按需分配,掩蓋了竹簡長度的偽簡特征。

⒊“先寫后編”之偽

北大《老子》簡背劃痕之偽,也為整理者主張的“先寫后編”之說所確認(rèn)。

北大《老子》是在竹簡編聯(lián)成冊之后再抄寫,還是在抄寫之后才編聯(lián)成冊?這是與其真?zhèn)沃婷芮邢嚓P(guān)的問題。整理者介紹,北大《老子》“簡背劃線非常連貫,說明在劃線形成之后,簡序基本沒有擾亂”,因此,北大《老子》“先寫后編的可能性更大,但不能完全排除先編后寫的可能”(第234頁)。既然不能排除“先編后寫”的可能,為什么要主張“先寫后編的可能性更大”?理由很簡單,因為如果北大《老子》是先編后寫的話,整理者就無法解釋簡84、簡187簡背沒有劃痕的現(xiàn)象。

在圖一、圖二中,可以看見簡84(圖一右起第三簡)、簡187(圖二右起第二簡)的簡背沒有劃痕。如整理者所說,北大《老子》是“制簡工匠先在截成適宜長度的竹筒上劃出螺旋狀的劃線,然后再將竹筒劈破”制成竹簡。假如北大《老子》是“先編后寫”,竹簡散失的可能不大,那么,每一根竹簡簡背都應(yīng)有劃痕,為什么有的竹簡會沒有?所以,整理者強(qiáng)調(diào)北大《老子》“先寫后編的可能性更大”,這樣就可用“抄寫時原在該位置的竹簡因?qū)戝e而被廢棄,替換上一枚背面無劃痕的竹簡”(第233頁),來解釋為什么有的簡沒有劃痕。

然而,此說并不可信。

北大《老子》有簡兩百余枚,如果“先寫后編”,未經(jīng)編聯(lián)的竹簡在修治、儲存、運輸、寫簡等任何環(huán)節(jié),都不容散亂,“制簡、書寫、編聯(lián)三個環(huán)節(jié)必須銜接非常緊密,最好在同一地點完成”(第234頁)。否則,數(shù)百枚簡一旦散亂,依簡背細(xì)微劃痕恢復(fù)原序,實難想象。從整理者所說的制筒、刻痕到剖竹、排序,并按劃痕之序汗青、修治、儲存、運輸,直至抵達(dá)裝卸、存貯備用等,這一系列的處理、搬運過程,數(shù)百枚竹簡既不能編聯(lián),也不容散亂,而且在取簡備用及抄簡前后,也是既要按簡背劃痕之序抄寫,又要按既定簡序排放,最后再編聯(lián)成冊。這一復(fù)雜、煩瑣而又隨時具有竹簡散亂風(fēng)險的過程,不論在現(xiàn)實中是否可行,都可用一個簡單的方法回避,并仍能達(dá)到保持既定簡序的目的,那就是“先編后寫”。

北大《老子》是“先編后寫”而成,本無疑問。通觀全篇,所有簡文都避開編繩位置,是先編后寫的常識性特征,如圖八所截簡1至簡7(第3頁)編繩部位所示。在圖九底部居中,北大《老子》第154簡簡末的“下”字,精確避開下編繩位置,違例書于下編繩之外(第22-23頁),是先編后寫的明證。

北大《老子》先編后寫,真相一目了然,整理者卻視若無睹,為證明簡背劃痕的可信,力主“先寫后編的可能性更大”,實屬蓄意誤導(dǎo)。

二、竹簡書法辨?zhèn)?/strong>

與簡帛書法載體相似,筆墨形象與筆墨技法屬于客觀性證據(jù)。技術(shù)書法學(xué)對書法墨跡筆墨形象與用筆、用墨過程的模擬與復(fù)原,成為北大《老子》偽簡的鐵證。

⒈書于殘簡之偽

北大《老子》簡背劃痕的偽刻,也為北大《老子》的證偽提供了線索與證據(jù)。

圖十是北大《老子》簡2第二道簡背劃痕位置的正、反兩面(第32頁)。竹簡沿劃痕殘斷。簡2正面斷緣上下,分別書有“無”“以”二字。就結(jié)體而言,“以”字左右撐足,右磔雁尾,是漢隸的正常形態(tài);但“無”字的結(jié)體,明顯有異:雖然簡有半殘,但“無”字筆畫幾乎完整無缺,全字字形沿著竹簡的斷緣,呈弧形向上傾斜,避讓斷簡的殘邊;“無”字右半字形,幾乎擠壓成三角形;“無”字的底部筆畫也明顯地偏向殘簡的左半,試圖通過避讓右側(cè)的殘斷,寫出完整的字形。比較圖十一所列鄰簡簡1的三個“無”字(第32頁),可見每字均字形扁方,左右撐足,筆畫舒展而無擁擠避讓之意,與簡2“無”字風(fēng)貌迥異。

通過技術(shù)模擬圖十“無”字的筆鋒軌跡與用筆過程,可知抄手書寫“無”字時,筆桿左傾,下意識地回避簡右的殘斷,故字形有避讓擁擠之態(tài);而書寫“以”字之時,束縛消失,筆桿左右開擺,字形左右開張,末筆雁尾極富抒情意味。這是書于竹簡殘斷之后的技術(shù)特征。

圖十簡2沿劃痕殘斷,也見作偽的痕跡:簡2簡背的此道劃痕,與簡1簡背的劃痕不能相接,在簡3等簡簡背沒有延續(xù)(第111頁),不合情理;簡2的此處殘斷,斷茬之跡,多見圓渾,正反兩面不能自然相接,似非未經(jīng)處理的物理性自然折斷。簡2“無”字,書于竹簡殘斷之后,結(jié)體、筆墨規(guī)避斷痕,足證偽贗。

⒉拼復(fù)殘字之偽

北大《老子》簡52有5個“得”字,在圖十二中依次錄作1a至5a(第49頁)。簡52斷作上下兩截,殘斷部位恰為第二個“得”字,見圖十二2a、2b及圖十三2a、3(第49頁)。不難看出,這一殘簡拼綴而成的“得”字,與同簡其他4個“得”字,字形有著明顯的異樣。

從傳統(tǒng)書法的筆墨與結(jié)體來看,殘簡拼綴的“得”字至少在5個方面與該簡其他4個“得”字不同。

若把殘簡拼綴的“得”字圖十二2a或圖十三2a,用紅框、白字分作圖十三2b所示的5個部分,與圖十二或圖十三1中的其他“得”字相比較,可見圖十三2b框1所示雙人旁筆畫的左端,即前兩筆的平筆出鋒、末筆的左波挑筆,都未完成;框4的豎彎左波,末端戛然而止,未見挑出,進(jìn)而致有框5的空白區(qū)域。尤為反常的是框2位置的“目”與框3位置的右行長磔:框2之“目”過于扁長——試比較圖十二1b與3b、4b、5b中紅色豎線標(biāo)注的豎彎筆畫之豎與“目”框的位置關(guān)系,在正常隸書的此類結(jié)體中,豎劃部分常居于偏右的位置,以便與豎彎左行的波挑相平衡;而圖十二2b的豎劃,卻居于扁長“目”框的正中,不僅不合漢隸“得”字通行的結(jié)體,右下部也出現(xiàn)結(jié)體上沒有理據(jù)的大片空白,而且全字字形也偏離了“得”字的常態(tài),導(dǎo)致不應(yīng)有的辨識困惑。此外,“目”下框3的右行筆畫,收筆不但未按常例出鋒,而且見有奇異的用水渲染之跡。這些有悖常態(tài)的筆墨技法與結(jié)體特征,正是作偽者失敗的書法作偽所留下的破綻。

不僅如此,根據(jù)整理者公布的材料,運用技術(shù)書法學(xué)的復(fù)原方法,我們發(fā)現(xiàn)簡52殘斷之處的“得”字,并不能被拼綴復(fù)原為圖十三2a,而是應(yīng)該拼復(fù)為圖十四3。也就是說,簡52殘斷處的“得”字在筆墨、結(jié)體方面的種種問題,既是作偽者在殘簡上偽書沒有成功所致,也是整理者改變正常的拼綴結(jié)果所成。正常的拼綴結(jié)果,復(fù)原的是一個不成“得”字的圖十四3;整理者為了使之接近作偽者試圖偽書的“得”字,不惜對偽簡材料進(jìn)行了“二次作偽”。

⒊“二次作偽”之偽

在北大《老子》的簡52上,整理者拼復(fù)的圖十三3“可得而疏”,上接圖十三1“可得而親”(第49頁),其大部分字形、書體、字距、章法等在拼復(fù)結(jié)果中彼此協(xié)調(diào),上下呼應(yīng),似乎是出于一手、書于同時、見于同簡的墨跡。但是,技術(shù)書法學(xué)分析顯示,圖十三3實為對簡52合理拼復(fù)結(jié)果的改篡,是對偽簡材料的再度作偽。簡52殘斷處的合理拼復(fù)結(jié)果,當(dāng)如圖十四2所示。

需要說明,圖十四2不是技術(shù)書法學(xué)的數(shù)字人文技術(shù)所拼復(fù)的結(jié)果,而是對整理者拼復(fù)過程某些環(huán)節(jié)的復(fù)原。也就是說,圖十四2實為整理者拼接、綴合的結(jié)果,但為整理者所隱匿,整理者發(fā)表的是篡改后的拼復(fù)結(jié)果,即圖十三3;圖十四2對之加以還原,并昭之于眾。

這一技術(shù)書法復(fù)原的依據(jù),是圖十四1所示整理者對簡52的拼復(fù)圖(第112頁)。圖十四1中,簡52斷作上下兩截,上半截殘簡上的斜線,是簡背劃痕,對應(yīng)于圖十四2中的紅色斜線。圖十四2、圖十四1分別示意簡52殘斷部分拼綴后的正、反兩面,兩者互為鏡像。

很清楚,整理者拼復(fù)的圖十四1的線圖,與他們所發(fā)表的圖十三3的拼復(fù)結(jié)果,相距甚遠(yuǎn);由圖十四1、2的鏡像可知,圖十四1的拼復(fù)方案所對應(yīng)的,正是圖十四2的拼復(fù)結(jié)果。這一點,可由簡52殘簡簡背偽刻的劃痕、非同簡殘斷的殘損狀態(tài)以及圖十四1、2的鏡像所確認(rèn)。值得注意的是,正是簡52殘簡簡背的劃痕,確認(rèn)了北大《老子》簡背劃痕實為偽刻的真相。

在《北京大學(xué)藏西漢竹書[貳]》所附活頁中,整理者發(fā)表了支持其圖十三3拼復(fù)結(jié)果的線圖,相關(guān)部分可截作圖十五。其中,一個細(xì)節(jié)出人意料:簡52下半截殘簡沒有簡背劃痕。

圖十五中,簡52下半截殘簡沒有劃痕,是證明北大《老子》為偽的鐵證。

如果圖十五的拼復(fù)是合理的,簡52上半截殘簡有劃痕的左半,下半截殘簡卻沒有劃痕的右半,那么,制簡過程中,劃痕如何從若干鄰簡開始,劃過簡52的左半,跳過簡52的右半,繼續(xù)刻劃到簡53之上?這種形式的劃痕,既不合理,也不現(xiàn)實,只能證明北大《老子》簡背劃痕為偽刻無疑。

如果圖十四1的拼復(fù)是合理的,簡52的上半截殘簡有劃痕,下半截竹簡正好是從劃痕位置殘斷,那么,北大《老子》的簡背劃痕似乎可以被完美拼復(fù)(參見圖七),這應(yīng)該是整理者在第112頁公布圖十四1拼復(fù)方案的原因。但是,這種近乎完美的簡背劃痕的拼復(fù),對應(yīng)的卻是圖十四2“得”字不成其為“得”字的拼復(fù)結(jié)果,足證簡文書法的偽贗。

可見,從簡背劃痕到簡文書法,北大《老子》之偽,已有環(huán)環(huán)相扣的鐵證。整理者曾有圖十四1的拼復(fù)方案,明知圖十四2的拼復(fù)結(jié)果,卻隱匿材料,偽上作偽,炮制圖十三3的拼復(fù)方案以誤導(dǎo)學(xué)界,公然挑戰(zhàn)學(xué)術(shù)道德與學(xué)術(shù)規(guī)范的底線。

(邢文,作者感謝2016年7月29日紐約“北大《老子》辨?zhèn)危杭夹g(shù)書法學(xué)的視角”專題研討會與會者提出的寶貴意見)

責(zé)任編輯:M005文章來源:光明日報

下一條:沒有了上一條:諸侯王的寶器

相關(guān)信息

精彩展示

評論區(qū)

友情鏈接

商都網(wǎng)

中國網(wǎng)河南頻道

印象河南網(wǎng)

新華網(wǎng)河南頻道

河南豫劇網(wǎng)

河南省書畫網(wǎng)

中國越調(diào)網(wǎng)

中國古曲網(wǎng)

博雅特產(chǎn)網(wǎng)

福客網(wǎng)

中國戲劇網(wǎng)

中國土特產(chǎn)網(wǎng)

河南自駕旅游網(wǎng)

中華姓氏網(wǎng)

中國旅游網(wǎng)

中國傳統(tǒng)文化藝術(shù)網(wǎng)

族譜錄

文化遺產(chǎn)網(wǎng)

梨園網(wǎng)

河洛大鼓網(wǎng)

剪紙皮影網(wǎng)

中國國家藝術(shù)網(wǎng)