精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

“限定時空”看東坡

2016/8/12 9:14:06 點擊數: 【字體:大 中 小】

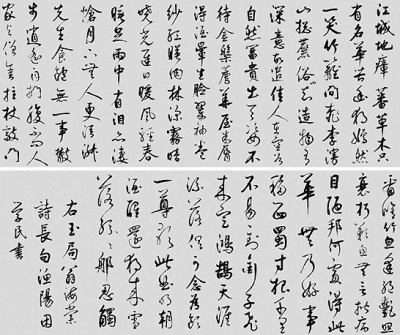

鮮于樞 《書蘇軾海棠詩卷》

編者按

蘇軾的人生經歷及創作特點的研究歷來為學術界所關注,本期的三篇文章:趙輝教授的文章通過分析蘇軾于相鄰時間所作的兩首詞卻題材風格皆相異的內在原因,提出“限定時空言說”概念;張學松教授以蘇軾流貶時的一篇作品為探討對象,對其思想內容與書寫處理做了深入分析,總結出此作品作為“流寓文學”經典的產生機制;張承鳳教授著眼于蘇軾以俗語、俗事、俗物入詩的作品,探討了蘇軾以俗為雅的書寫傾向。

這幾篇論文可以看作是由作品入手而不拘泥于作品的洞見之作,著眼于蘇軾眾所周知的作品而能升華出他人所未見的更為深刻的理論思想。此皆有賴于作者的學術視野與析察眼光。(沈文凡)

蘇軾有兩首著名的詞作。一首是《蝶戀花·密州上元》,詞曰:“燈火錢塘三五夜。明月如霜,照見人如畫。帳底吹笙香吐麝。此般風味應無價。寂寞山城人老也。擊鼓吹簫,乍入農桑社。火冷燈稀霜露下。昏昏雪意云垂野。”此詞狀元宵節盛景而抒清冷情懷。另一首為《江城子·乙卯正月二十日夜記夢》,詞云:“十年生死兩茫茫。不思量。自難忘。千里孤墳、無處話凄涼。縱使相逢應不識,塵滿面,鬢如霜。夜來幽夢忽還鄉。小軒窗。正梳妝。相顧無言、惟有淚千行。料得年年腸斷處,明月夜,短松岡。”此詞借夢中情境寫自己與亡妻十年生死離別的相思之苦,凄絕斷腸。

這兩首詞同寫于密州。前詞作于熙寧八年(1075)正月十五日,后詞寫于熙寧八年正月二十日,相隔僅為五天。但兩首詞的題材、風格,乃至于寫作方法都截然不同。這種同一作者,同一時期,作品的內容、風格大不相同,在中國文學的歷史上,并非個別現象。而此間原因為何?本文試對此做一探析。

對于同一作家文體風格的不同,似乎可以用古人“文各有體”這一理論來進行解釋。如明黃佐《翰林記》卷十九載李東陽說:詩與文各有自己的體性,“文者,言之成章”,但詩很注意聲律。文之為用,重在記述事情,詞采藻飾,結構開闔,可以自由發揮。至于詩歌,“若歌吟詠嘆流通動蕩之用,則存乎聲;而髙下長短之節,亦截乎不可亂”。李東陽說“文各有體”,是說詩、文的文體不同,故寫作上也大有不同,在某種意義上能夠說明不同文體之間的風格差異。正如《典論·論文》說:“奏議宜雅,書論宜理,銘誄尚實,詩賦欲麗。”但是,“文各有體”卻根本無法解釋同一作家同一文體創作不同的現象。因而,從“文各有體”來解釋同一作家同一文體創作的不同,顯然有著巨大的局限性。

這種差異的存在,我們也可以從作者的人生和觀念、人格、個性的發展來加以解釋。作者的經歷不同,形成的個性不同,那么他的作品價值取向、內容題材及風格都會存在一定的差異。如劉勰《文心雕龍·體性》說,作家“才有庸俊,氣有剛柔,學有淺深,習有雅鄭,并情性所鑠,陶染所凝,是以筆區云譎,文苑波詭者矣”。認為作家個性不同帶來了他作品風格的差異。

但是,個性的理論能夠解釋一些文學現象,卻并不能解釋所有作家創作個性的差異,尤其是同一作家、同一時期、同一文體不同作品之間的差異。如蘇軾作《蝶戀花·密州上元》和《江城子·乙卯正月二十日夜記夢》,寫作相距時間只有五天,相信在這五天中,蘇軾的人生和觀念、人格、個性都沒有改變,但兩詩卻有很大不同。可見,個性理論在解釋文學的創作具體作品的個性差異方面存在著極大的局限性。

對于上述問題所述差異之形成,可從詩文“因事而作”說起。

中國自古以來就有“文因事而作”的觀念。《毛詩序》系詩于事,以為每一詩都是因事而發;《尚書》每一篇也有序,交代每篇所作的緣由。這說明《詩序》和《書序》的作者都是從一個行為過程來看待文字作品。班固《漢書·藝文志》說樂府民歌“皆感于哀樂,緣事而發”等等。知“文”為言說主體因事而作的觀念,貫穿古今,受到普遍認同。

所謂“文因乎事”,是說“事”是主體創作動機產生的緣由。沒有這“事”,就沒有詩文的產生。而每一件事,都具有一定的行為性質。如《荀子·賦篇》,顯然是政治諷喻行為,孟浩然的《臨洞庭湖贈張丞相》是干謁行為。

每一性質的行為都為一個行為過程。中國古代詩歌很多的序、詩題、詞題,都有這方面的表現。此可見于有些詩文的自序,或詩題、文題對詩文本事的交代。如韓愈《奉使鎮州,行次承天行營,奉酬裴司空》、元稹《灃西別樂天、博載、樊宗憲、李景信兩秀才、侄谷三月三十日相餞送》。依照這詩題、詞題所提供的信息,都可以還原他們寫作這詩詞的完整的行為過程。故說產生于一定性質行為中的文字,就是這一行為過程中的“文字單元”。

每個一定性質的行為過程,都有著幾個要素:行為目的,一定身份的行為主體和一定身份的行為對象。因而,在每一性質的行為中,都離不開一定的行為目的、一定身份的行為主體和行為對象。這三者結構成一個行為場合,限定著行為取向和實現手段。由于這一定行為發生于一定的時空,我們可以將其稱之為“限定時空”。而發生在這一行為過程中的“文字單元”可以稱之為“限定時空言說”。

每一性質創作行為過程中,一切行為都是為目的的實現服務的。在文學創作中,作為一定性質行為過程中的“文字單元”即文學作品,也都是為行為目的的實現服務的。如孟浩然《臨洞庭湖贈張丞相》是干謁性質的行為,作者的身份是干謁者,故他的所言,必然是為實現干謁的目的服務,也必然是以干謁者的身份進行言說。這也就是說,作為一定性質行為過程中的“文字單元”的主體,都是以這一定性質行為中的身份進行言說,所言不會離開干謁的行為目的。

由此可見,在作為一個一定性質行為過程中的“文字單元”的“限定時空言說”中,主體“為什么說”,“說什么”和“怎樣說”都是被行為的目的、主體和言說對象的行為身份所決定的。

根據“限定時空言說”原理,來解釋前提蘇軾兩首詞的差異,我們可以看到,雖然在兩詞所作相距五天中,雖然作者生活的社會環境、作者的生活狀態以及作者的性格都沒有什么改變,但兩詞言說的場合,包括行為的性質、言說的目的、主體的行為身份和言說對象都是不同的。

《蝶戀花》寫于元宵節,詞人時任密州太守,為他和屬下觀賞元宵燈火而作。《江城子》則是詞人懷念亡妻之作。這兩個不同場合的行為主體雖然都是蘇軾,但其當下身份中行為身份卻完全不同。前一首詞的主體是以元宵觀賞者的身份出現,當下身份構成為元宵觀賞者這一行為身份+士(詞人)身份+密州太守的身份;后一首詞的主體則是以丈夫對亡妻悼念者的身份在寫作,當下身份構成為丈夫這一行為身份+士(詞人)身份。作為元宵燈火的觀賞者,在和屬下觀賞元宵燈火的場合,自然不會去抒寫“十年生死兩茫茫”的情懷;而作為一個對亡妻悼念的丈夫,自然也不可能在思念亡妻時將元宵的美景融入墨硯。由此可見,不是作者,而是主體的行為場合所規定的主體的行為身份,或者說言說身份決定了同一主體在不同時空中的言說內容和風格。

翻開中國古代的文學作品,我們可以看到,絕大多數文本都可以確定因事而作。這些文本都是一個一定性質行為過程中的“文字單元”。故它們“為什么說”,“說什么”和“怎樣說”都是被行為的目的、主體和言說對象的行為身份所決定的。我們在研究中國文學的各種作品時,必須回歸歷史,回歸每一文本產生特定場合,即它所產生的“限定時空”,從行為的性質、目的、主體的行為身份和言說對象的當下身份去分析作品,方能作出比較客觀的闡釋。

(趙輝,作者單位:中南民族大學文學院)

責任編輯:M005文章來源:光明日報

下一條:沒有了上一條:璧 小物件寫下大歷史

相關信息

精彩展示

評論區