-

沒有記錄!

二十四節氣:天地之中一首歌

2016/12/19 11:41:47 點擊數: 【字體:大 中 小】

【中華文化溯源·二十四節氣】

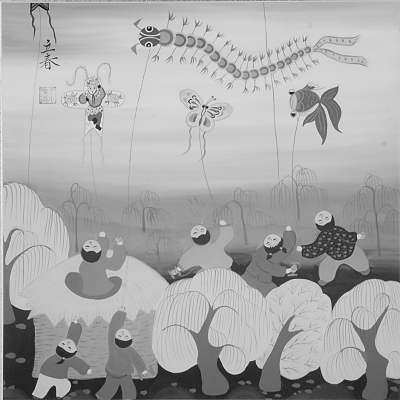

對于中國人來說,二十四節氣是3000年前黃河邊農人播下的第一粒種子,是今天廣西霜降時節孩子們手中的糍粑,是詩人筆下的“正好清明連谷雨”“冬至陽生春又來”,更是日常生活里的春日載陽、四時成歲。

11月30日,中國申報的“二十四節氣——中國人通過觀察太陽周年運動而形成的時間知識體系及其實踐”列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。近幾年來,九華立春祭、石阡說春、壯族霜降節、苗族趕秋等七項民俗活動陸續被列為二十四節氣遺產項目的擴展名錄,形成了豐富的遺產體系。近日,本報記者赴各地“二十四節氣傳習基地”采訪,溯源而上,探尋二十四節氣這一影響了中國人幾千年的文化記憶與生命節律。

人頭攢動,歡聲笑語。數排大棚下支起的十幾口大鐵鍋蒸氣繚繞,白生生的餃子在開水中騰躍。喜慶的氣氛里,人們激動地期待著,因為吃到頭撥餃子可以帶來全年的好運。每年冬至,河南省登封市告成鎮都會舉行“千人餃子宴”,這是當地的一項節氣民俗。

今年11月30日,“二十四節氣——中國人通過觀察太陽周年運動而形成的時間知識體系及其實踐”被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。二十四節氣的重要起源地之一,就在有“天地之中”之稱的河南登封。

“春雨驚春清谷天,夏滿芒夏暑相連,秋處露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。”《節氣歌》簡短的歌詞里,似乎蘊藏著無窮的奧秘。12月8日,記者驅車前往登封,探賾索隱。車窗外陽光在嵩山群峰之間游走變幻,投下或濃或淡的陰影。三千多年前,揭示太陽運行規律的“二十四節氣”就在這里被發現。

統治四方:周公測影定“天地之中”

“周公測影臺就在告成鎮的周公廟內。”隨行的登封文化館館長閆松濤告訴記者:“周公姬旦是周文王的第四子、武王的弟弟、成王的叔叔,他是西周初期很有作為的政治家、軍事家,精通堪輿占卜。”

周公廟山門為明代建筑風格,兩側的石柱上刻著一副對聯:“石表寓精心氤氳南北變寒暑,星臺留古制會合陰陽交雨風。”這是對廟內的周公測影臺和觀星臺作用和價值的高度概括。山門對面有一座照壁,中嵌一石刻“千古中傳”,是對兩臺的形象歌頌。

進戟門之后,迎面立有一座下臺上柱的石表,南面刻“周公測景臺”五字。登封市文物局觀星臺文管所所長安麗介紹:“古代景與影字相通,這就是周公測影臺。現存石表,是唐開元年間太史監南宮說仿周公舊制改建。周公最初使用的是木表、土圭,立竿見影,壘土為圭。”安麗說:“古人的宇宙觀認為天圓地方,南北地廣3萬里。周公立8尺木表,測得日影最長時為一尺五寸,‘影差一寸,地差千里’,恰巧是3萬里的一半。這就證明了登封就是‘地心’,是天下之中。”

周公在“天地之中”利用圭表之法“測土深、正日景、求地中、驗四時”,把一年中土圭在正午時分影子最短的一天定為夏至(又稱“日短至”),最長的一天定為冬至(又稱“日長至”),把兩個日中日影長相等的日子,分別定為“春分”和“秋分”,這是最早確定的4個節氣。登封周公測影臺,是二十四節氣產生的最直接文物史證。

周公為何要在登封測日影呢?

廟內保存的一通明代登封知縣侯泰《重修測景臺碑》碑文記載:“周公欲求土中,營王城,乃立王表,以土圭測日影。”這清楚地道出了周公測影的動機——尋找天地之中,以便于統治四方。

陜西寶雞青銅器博物院收藏的何尊銘文,印證了這段歷史。文曰:唯王初遷宅于成周,復稟武王禮……唯武王既克大邑商,則廷告于天,曰:“余其宅茲中國,自茲乂民。”這段話的大意是成王到新建成的陪都洛邑舉行祭祀,向武王之靈稟告,已實現了“宅茲中國,自茲乂民”,就是在天地之中的中原地區建立國都,更好地統治民眾。何尊中的銘文,是“中國”一詞最早的記載。

“周公測影臺不僅是二十四節氣的發祥地,也關系著‘中國’名字的由來。”登封市文廣新局局長王彩紅自豪地告訴記者。

科學之光:觀星臺與“二十四節氣”

周公測影臺向北20米處,坐落著一座高大的青磚石結構建筑,由臺身和石圭組成。“觀星臺由元代著名天文學家郭守敬創建,距今有700多年的歷史。其測影原理和周公測影是相同的,不過要更先進、更精確。”安麗介紹說。

二十四節氣是怎樣產生的?

形象地說,將石圭上的最長日影和最短日影24等分,每一份就是一個節氣。

其實二十四節氣的形成,經歷了一個漫長的過程。登封市地方志辦公室主任呂宏軍告訴記者:“西周初期,周公測影后有了冬至、夏至、春分、秋分4個節氣。戰國晚期呂不韋的《呂氏春秋》又增記了立冬、立夏、立春、立秋4個節氣,成了8個節氣。西漢時劉安的《淮南子·天文訓》完整記載了24個節氣。因此,秦漢時期是二十四節氣正式確立之時。”

據記載,元朝統一中國后,為了恢復農業生產,任用郭守敬進行歷法改革。郭守敬將過去的8尺表改為4丈高表,又以登封觀星臺為中心,在全國27個地方建立了觀測點。在掌握大量數據的基礎上,終于在1280年編制出《授時歷》。《授時歷》求得的回歸年周期與世界通用的格里高利歷(俗稱陽歷)一秒不差,但要早302年。

呂宏軍說:“郭守敬在觀星臺的觀測,把二十四節氣推向了科學的頂峰。”

余音繞梁:千載不歇,文脈常新

“小雪這天,我們登封下了2016年的第一場雪。”登封市委宣傳部副部長鐘清敏告訴記者。二十四節氣竟然如此靈驗。這場雪從周公測影臺和觀星臺開始,從中岳嵩山之巔飄落,祥瑞的氣息覆蓋了大地。

太陽從黃經零度起,沿黃經每運行15度所經歷的時日稱為“一個節氣”。每年運行360度,共經歷24個節氣,每月2個。節氣在現行的公歷中日期基本固定,上半年在6日、21日,下半年在8日、23日,前后相差1至2天。二十四節氣,是一部反映太陽對地球產生影響的太陽歷,被標注在國家通用的日歷中,與藏族、回族等民族歷法并行,連接著一個多民族國家的歷史和現實,回應著人們共通的文化情感和時間體驗。

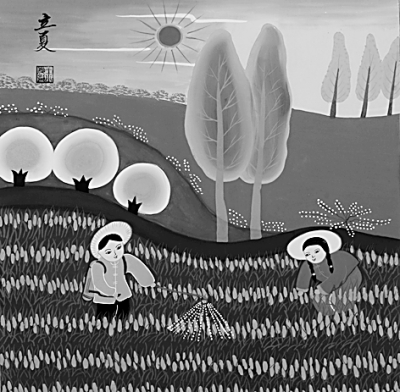

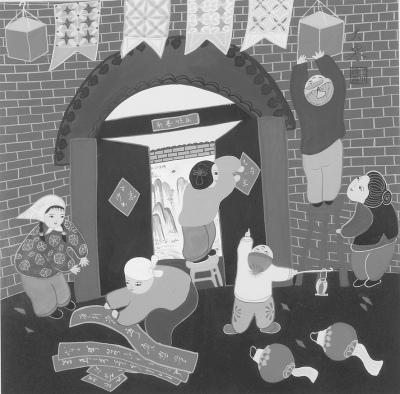

幾千年來,二十四節氣深刻地影響著人們的思維方式和行為準則,成了人們須臾不可分離的生產生活坐標和參照體系。在當代生活中,它具有多元的價值,對農業生產、文學、民俗等都有著巨大的影響。

中國農耕文明歷史悠久。“清明前后,種瓜種豆。”“寒露種麥,十天不早。”這些廣為流傳的節氣農諺,是對農事經驗的科學總結,如今對農業生產仍有很強的指導意義。

二十四節氣衍生出了很多諺語、歌謠、詩文,對文學產生了潛移默化的影響。“清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有,牧童遙指杏花村。”晚唐詩人杜牧的《清明》詩膾炙人口,雅俗共賞。

二十四節氣在各地傳承過程中形成了各種各樣的民俗,如登封千人餃子宴、九華立春祭、石阡說春、班春勸農、苗族趕秋、三門祭冬、壯族霜降節等。再如,清明時節各地都有踏青的習俗,這也是一個尋根問祖的節日。對祖先的祭奠是炎黃子孫溝通情感的紐帶,是彼此認同的文化標志。

“在登封周公廟,有每年春分秋分兩次隆重的祭祀活動。”閆松濤說。

二十四節氣,這首源自“天地之中”的歌,已經傳唱了三千年。它的精神,已經融進我們的呼吸里;它的神韻,充盈在我們的血液里。這一文化瑰寶孕育于四季分明的嵩山地區,普遍適應于黃河中下游的中原大地,進而擴展到整個中國。如今,申遺成功,世界矚目。二十四節氣將以中國國粹的身份重新走向世界,研究和了解二十四節氣,就能找到打開中華傳統文化大門的金鑰匙。如何保護、傳承和利用二十四節氣這一寶貴文化遺產,也是我們需要面對的一個新的重要課題。