- 1、牢記為政之本 常修為政之德——“仁廉

- 2、中國律師制度的歷史演變

- 3、何為金石學

- 4、七弦妙制有洞天

- 5、古人冬天如何給飯菜保溫? 溫鼎:古人的

- 6、扇車

- 7、提花機

- 8、后母戊鼎背后的故事

-

沒有記錄!

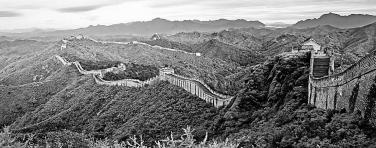

城和長城:中華文明的見證

2017/3/27 10:03:49 點擊數: 【字體:大 中 小】

城和長城是中華文明演化過程中最為重要和突出的兩大標志。在中華民族多元一體格局形成的漫長歷史中,城和長城基本伴隨、見證了中華文明形成、發展的全過程。中心城市的出現是王國文明的見證,標志中華文明的誕生;長城的出現和發展伴隨了帝國體制的構建、完善和衰敗。兩千五百余年間農業民族和游牧民族的互動交流以及農耕文明和游牧文明的共通融合,最終孕育形成了中華文明。

城與王國文明

考古學上一般把“金屬工具、文字和城市的出現視為國家或文明出現的典型標志”。中華文明起源于龍山文化晚期,夏王朝屬于王國時期,它的建立標志中國從此開始進入多元一體的復合型國家階段。王國文明自夏朝開始直至春秋結束。

恩格斯曾說過“國家是文明社會的概括”,文明社會最重要和最本質的特征就是國家的形成。“建城是立國的標志”,像陶寺遺址那樣的規模較大的中心城市的出現,標志著國家、中華文明的初步形成。中心城市的出現,也同樣是世界上有些文明產生的標志,比如位于兩河流域的蘇美爾文明、尼羅河沿岸的埃及文明、印度河流域的哈拉帕文明和克里特島上的米諾斯文明,都是伴隨著青銅鑄造業、文字以及發達的城市中心一起誕生的。中華文明探源工程已經取得“城市的出現是文明出現的重要標志”這一共識。

“城者,所以自守也”,標志國家出現的城并不是五六千年以前在大溪文化、仰韶文化、龍山文化中發現的一般概念上的普通城邑,也不是僅僅用高大圍墻圍護起來的大型聚落,而是由周邊小型城邑環繞的中心城市。影響王國政治、宗教、經濟、文化、軍事等社會活動也是從這里開展的,這種具有軍事防御性質的中心城市的出現是天下共主式分封制下的產物。

中心城市內不僅有宮殿宗廟、祭祀天地等高等級的建筑物,還有具備階級和階層的分化以及手工業專業化分工等特征的遺存。總面積300萬平方米以上的山西省襄汾縣的陶寺遺址,是黃河中游地區龍山時代晚期的一處以都城為中心和周邊大小不等的各種聚落相結合而成的、具有國家特征的中心城市遺址。考古發現城墻、宮殿區、貴族居住區、祭祀、天文臺和等級分明的墓葬群,以及象征王權的龍盤、陶鼓、鼉鼓、石磬、彩繪木器、彩繪陶器、玉石鉞等奢華隨葬品,包括在陶寺城址周邊發現的由規模大小不等的遺址所構成的陶寺聚落群,這一切都表明該遺址是屬于早期國家形態的超大型都邑,并且說明在五千年前的龍山文化晚期,黃河流域已經進入文明的初期階段。

相當于夏代后期、遺址面積超過400萬平方米的二里頭遺址,發現多座宮殿、高等級墓葬、青銅爵和綠松石獸面紋銅牌飾等最早的青銅容器,包括“擇中”的宮殿規劃理念,均表明此階段無疑早已進入文明時期。

長城的出現和長城地帶的形成

戰國開始,中國古代社會的治理體系逐漸從夏商西周以來以血緣宗法制為基礎的分封制,開始向以地緣為基礎的中央集權郡縣制轉變,完成這一轉變用時將近250年。這一時期土地國有制徹底瓦解,新興地主土地所有制得到確立和發展,與此相適應,戰爭的規模、方式和目的等也隨之發生了劇烈和根本的變化。

夏商周時期,王和各級貴族一般居住在城邑中更為尊貴和安全的區域,尤其是王城和大型城市中,并且擁有至高無上的政治地位,掌握大量社會財富。因此,戰國之前的戰爭主要為攻取王城或大型城市而掠取財富。時至戰國,隨著土地的價值日益凸顯,土地兼并愈加激烈,從攻城發展到攻城略地、略人,戰爭的目的轉向獲取更多的土地和役使更多的人口以創造出更多的財富。

春秋時期列國之間矛盾更加激烈,戰爭的規模和殘酷程度匪夷所思。各國都需要建立常備軍來作戰或防御,軍隊人數大增,車戰的方式基本退出戰場;作戰目的由攻城掠奪財富轉向攻城略地和獲取人口資源,方式從城池的攻防轉變為大規模的野戰。史料記載,春秋時期自公元前722年到公元前464年間,只有38年沒有戰爭,春秋初年時有諸侯國170多個;至戰國時期,從公元前463年開始的242年間里雖然有89年都沒有戰爭,但是,殘酷的戰爭結果使得諸侯國僅剩七個,其數量消失速度驚人。

戰國時期,戰爭的常態化和規模的擴大化進一步帶來戰爭目的、規模、參與人數及慘烈程度的變化。此時戰爭的形式已由車戰演變成車、步、騎三兵種的聯合作戰,兵器以弓弩和常規兵器為主;戰爭規模巨大,參戰人數動輒數十萬人,秦趙之間的長平之戰曾持續一年之久,曠日持久的戰爭也讓“戰國”因此得名。戰國后期,從公元前364年至公元前234年的130年間,秦國參與了15次大的戰爭,給對方造成的傷亡達148.9萬人。

到了戰國中期,在新的兼并與反兼并形勢下,沖突日益激烈。為了滿足自身安全和發展的需要,中原農業諸侯國們逐漸將過去戰爭的主要防御方式——封閉的城展開,而變成長長墻體的形式以借助高大的墻體來抵御侵略。齊、燕、韓、趙、魏、秦、中山等諸侯國先后修建長城,多數長城是由防御一方主持修建的。

長城防御思想及形態最早脫胎于諸侯國間大規模兼并戰爭,到戰國后期,由農耕文明首創的長城理念與實踐運用到此時的農牧交錯地帶。在面對北方游牧鄰居南下的強大壓力下,秦、趙、燕三國將長城這種農業國家之間的防御方式移植到了農牧交錯的地帶,此后以長城地帶為舞臺,農耕文明和游牧文明在這里共同上演了一部長達兩千多年的、驚心動魄的、塑造了中華文明的文化交流融合的大戲。

何為長城?長城是從戰國中期開始,由不同時代政治實體在邊境修建的,以土、石、磚材料構建的、以墻體為主、由點及線再到面的、立體的軍事防御體系。

長城是冷兵器時代最為重要的軍事防御設施。從戰國至清代兩千多年間,12個朝代、24個政治實體先后修建了規模不等、長短不同的長城。中國歷代長城分布的區域大致東起西遼河流域,經燕山、陰山、賀蘭山,到達湟水流域和河西走廊,包括今天的內蒙古東南部、河北北部、山西北部、陜西北部、內蒙古中南部、寧夏、甘肅和青海的東北部,這個區域范圍也被稱作“長城地帶”。雖然各個時代長城的分布位置有所差別,但除戰國時期外,歷代長城的大致走向卻基本一致,即自東北向西南呈帶狀綿延分布。

長城地帶的形成是生態環境、族群、文化等變動因素交互作用的復雜過程,與自然地形以及氣候環境的變化息息相關。自全新世以來,這一區域的經濟形態時農時牧不斷地發生變化,農牧的界線空間也隨之南北頻繁擺動,在新石器時代晚期基本上是農業區,后來變為游牧人往來馳騁的地帶。歷代長城大多分布在蒙古高原和華北平原、黃土高原的過渡區域,與我國的400毫米等降水量線走勢基本一致。長城地帶除了東西兩端分別位于半濕潤和半干旱地區外,大部分地段處于由半濕潤氣候向半干旱氣候的過渡區。由于降水量、氣候等因素的影響,這一地區也恰好處在我國農業和牧業的交匯處。從公元前4世紀開始,長城的修建逐漸轉變成為緩解農耕與游牧政權之間沖突、維護長城內外社會經濟秩序的目的。

歷代長城

長城是世界上延續時間最長、分布范圍最廣、軍防體系最復雜、規模最龐大和影響最深遠的文化遺產類型,歷代長城承載著中華民族形成與發展的歷史。

多數時代的長城是農業民族為防御游牧民族南侵的產物,它歷經戰國(齊、楚、燕、趙、魏、秦、中山、魯)、秦、漢、南北朝(北魏、東魏、北齊)、隋、唐(含渤海國、高句麗、吐谷渾)、北宋、西夏、遼、金、明、清等朝代兩千多年的修建,至今存留21196.18千米,分布在黑龍江、吉林、遼寧、河北、天津、北京、山西、內蒙古、山東、河南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等15個省(市、自治區)的404個區(縣)。

多數時代的長城并不是一次修建的,在同一時代的不同階段,因防御主方向不同而建造的長城路線也會有所偏差,即使是同一時代,也存在先后修建多條長城的現象。長城也不是簡單的一道墻體,隨著戰爭方式、武器種類的變化和差異,其修建經歷了從簡單到復雜的發展過程。開始是片段的墻體,后來逐漸演變成連綿不斷的、人工修筑的、以土石磚為墻體的連續性墻體;再到后來尤其是明代,長城最后演變成為由烽火臺、墻壕、營堡、交通供給線等組成的,點、線、面縱深立體的軍事防御體系。

戰國中期,各農業諸侯國開始修建的長城并非是連續性的高墻,除秦國以外均未發現墻頂有覆瓦的現象,修建的目的既出于各個諸侯國之間的防范,例如魏長城、趙南長城、燕南長城,也為阻止北方游牧民族的南下進攻,例如燕北長城、趙北長城及秦昭王長城。公元前4世紀前后,齊國、中山國、燕國、趙國、魏國、秦國等也分別在其境內修建了長城。列國中,齊長城修建得最早(公元前408年),而秦昭王長城修建得最晚(公元前272年)。其中,魏長城有三道,趙國在其南北界均修建了長城,燕長城亦有兩道。

帝國時期的長城是集墻體、壕、天險、障、道路、后勤等為一體的立體性防御體系,并且幾乎所有時代的長城均分布在長城地帶。為了解除匈奴對秦王朝的威脅以及保障中原地區的安全,秦帝國“因地形,用制險塞,起臨洮,至遼東,延袤萬余里”。漢高祖劉邦下令修繕秦昭王所建長城,與匈奴于“故塞”為界;武帝時,數次北擊匈奴使其退居漠北,同時修建漢內外長城;自元狩年間起,修筑了從今甘肅省永登縣至酒泉的河西長城;公元前111年至前110年,長城從酒泉向西延至玉門關;公元前104至前101年,不僅從玉門關向西增筑烽燧至今新疆羅布泊,而且隨后還在長城沿線增筑了許多亭障、列城等。魏晉南北朝時期,北魏、東魏、北齊政權為了防止柔然民族南下均修建了長城,其中北魏長城有兩段。隋代曾七次修建長城。

唐宋時期長城的修建幾乎停滯。遼、金時期在內蒙古草原修建了界壕以防蒙古人南下,其中金界壕在大定、明昌年間(1161-1195年)的大規模修建,分布在今黑龍江、內蒙古境內。

明長城的修建經過了兩個階段,前期(1368—1447年)主要是進行小規模的修繕,添加若干防御設施,此階段明蒙雙方的對峙相對和緩;1449年以后,形勢發生了巨大變化,開始大規模地修建長城。1471年修建了寧夏至陜西北部的長城;1560年又造宣府、大同鎮邊墻千余里,同時建造了大量的烽堠;1568年,戚繼光重修了東起山海關西到居庸關的薊鎮長城,并且設計修建了空心敵臺。此外,明朝還興建了由甘肅省景泰縣向南再折向西北,直抵嘉峪關的長城;永樂至成化年間還數次修建了遼東長城,對現有長城也屢次修繕或部分增筑。

清代于崇德三年(1638年)至康熙二十六年(1697年)間,在長達59年的時間里,陸續修建的一道北起法特哈(今吉林舒蘭縣西)、東至鳳凰城(今遼寧鳳城)、西至山海關的長達兩千六百四十余里的“人字形”特殊防御工事,其主要功能是防止內地居民出關墾殖。該工事的建筑方法為掘土為壕,壕內引水,以壕內之土堆為堤,堤上植柳并以繩結之,故稱之為柳條邊。

長城是帝國文明的偉大遺產

人類所創造的物質文化是在一系列社會性因素制約下形成的,是不同歷史時期宇宙觀、社會治理體系以及核心文化價值觀三者交互作用的結果,反映了當時社會發展階段的生產技術水平和思想文化程度。長城不是中華大地上一道道自然的、物理的、僵死的、割裂的、逐漸消失的人工堆砌物,而是一條條連貫的、前后相續的、始終涌動的、奔騰的、鮮活的、與歷史交融的、蘊含文化意義的偉大遺存。長城是中國五千年文明半數歷程的見證者,帝國歷史與長城建造相始終,長城與帝國文明彼此成就。

戰國時期是中國古代從王國制到帝國制的巨大轉型期。此時,夏商周以來所形成的王國制社會治理體系已經不適合社會發展的需要了,且這種不適是全方位的,社會各個階層都有此認知并努力探索變革,“百家爭鳴”本質上就是不同學術流派對社會治理體系全方位思考的概括和總結。各國在迷茫中紛紛進行變法,郡縣制的萌芽已經出現,直至秦帝國及西漢,以陰陽五行相克相生為宇宙觀,以對立、變通為思維方式,以地緣大一統中央集權郡縣制為社會治理體系,以規矩為核心文化價值觀的為人處世方式的漢文明體系逐漸構建完成。

新的社會發展態勢促成了新的防御方式,打開封閉式的圍墻,以長長的墻體來防御的軍事工事相繼在邊境出現。戰國中期,長城還主要修建在中原地區,是各農業國家之間相互防御的產物;戰國后期,長城開始出現在農業民族和游牧民族交匯的地帶(秦趙燕),并且幾乎都是農業民族用來防御游牧民族而修建的。

自戰國開始的社會治理體系探索經過兩百多年的實踐,以公元前221年秦始皇統一中國為標志,大一統理念下的中央集權郡縣制社會治理體系構建完成。從此,古代社會開始從王國時期進入帝國時期。帝國時期最重要的文化遺產就是長城,作為農耕民族防御游牧民族的軍事防御工程,從秦漢至明清,它一直橫亙在農業和游牧兩大世界之間。長城與帝國文明的興衰相始終。

一個有趣的現象是,在秦帝國建立之前,北部的匈奴族也是部落林立互不相屬;秦帝國建立十年后,前所未見的統一的草原游牧帝國也橫空出世,從此開始直到近代熱兵器流行結束,圍繞長城所進行的農耕民族和游牧民族之間的互動,始終是中華文明演變過程中的主旋律。

長城成就了中華文明

長城的出現以及長城地帶的形成,是農耕文明和游牧文明互動碰撞的結果。沒有秦漢帝國,就沒有匈奴帝國,中原集權帝國的形成過程,也是游牧帝國的形成過程。

隨著環境的變遷以及農耕和游牧政權你進我退的變化,長城分布的具體區域也有不同。長城地帶農業與游牧民族之間的碰撞與交流,不但是北方各游牧民族間交流融合的過程,也是農耕文明與游牧文明之間長期交流融合的過程,還是中國統一多民族國家形成和發展的重要過程。長城的修筑以軍事需要為起點,以民族融合、中華文化認同為終結,這一偉大的軍事工程見證了統一多民族國家的形成和發展。

長城地帶的文化交流“你中有我,我中有你”,總體上呈現出相互滲透、交流融合的趨勢。以農耕文明為主體的中華文明在長期發展過程中,尤其是在帝國時期,假如沒有與游牧文明之間頻繁的互動,中華文明也許呈現不出綿延不絕、生動活潑的態勢。漢初匈奴“常往來盜邊”,西漢政權在處于劣勢的情形之下,被迫“約結和親、賂遺單于,冀以救安邊境;奉宗室女為單于闕氏,歲奉匈奴絮、繒、酒、實物各有數”。應該說,和親及互市是農牧文化交流最直接的方式,這樣的緩兵之計對當時中原社會經濟的恢復與發展,起到了積極的作用。明代“烽火不驚,三軍晏眠,邊圄之民,室家相保,弄狎于野,商賈夜行”,隆慶五年(1571年)開始在邊境上開設常態化的互市,邊境線上對峙的局面為之大變。

兩千多年間,在圍繞長城的交往互動中,在農業和游牧民族相互促進、共同發展下,形成了中華文明獨特的、多元統一的文化面貌,而多元化恰恰是維持中華文明不斷革新和強大的保障。長城的歷史證明,中華文明至少是由農耕文明與游牧文明一起構建完成的,農業民族和游牧民族都是中華文明的締造者。

考古所見中原文化和北方游牧文化交流的重要實物資料不勝枚舉。漢族的語言文字、思想制度、文化藝術深刻地影響著長城地帶游牧民族的文化發展。《漢書》保留著匈奴與秦漢王朝長期書信往來的資料,表明秦漢時期還尚無文字的匈奴便已經通曉和使用漢語。西岔溝墓地發現長短兵器、馬具和較為貴重的金銀飾品,包括具有漢族風格的文物鐵钁、鐵斧、繩紋陶器、各式刀劍、鎏金馬具、銅鏡、配飾、貨幣等。上孫家寨匈奴墓葬發現隨葬的銅鏡、五銖錢以及倉、灶、井等明器,完全和漢文化的特征相一致,并且磚室墓與東漢中原地區漢墓形制無異。南越王墓、江蘇徐州楚王墓中出土金、銅帶飾。新疆羅布泊、遼寧西豐縣的漢代墓葬出土了中原地區的鐵斧、鐵刀、鐵鏃、鐵劍。蒙古高原和西域地區也都有發現漢代的錢幣、銅鏡、瓦當、生產工具等。此外,漢代龜茲國“漢樂衣服制度,歸其國,治宮室,作徼道,周衛,出入傳呼,撞擊鐘鼓,如漢家儀”;蒙古鄂爾德尼昭哈拉和林遺址以北“包括城市、堡寨、城堡及農業郊區。……瓦當和鋪首的紋飾均為唐代晚期的風格。遺留在城堡內宮殿基址上的瓦當上亦存在唐晚期的紋飾”的發現等。

歷史上農耕文化對游牧文化產生了極大的影響。農耕文化發展較早,其體系也較為成熟和完整,對北方的游牧文化產生了極大的影響。在農耕文化向長城地帶各少數民族地區傳播擴散的同時,各民族文化也在向中原匯聚,使得中原文化在發展中也吸收了各民族文化的養分和智慧,而且衣、食、住、行無所不包,塑造了長城地帶文化的包容性和多樣性。據考證,從趙武靈王提倡胡服到清代的旗袍、馬褂,古代中原民族上衣下裳、寬領褒袖的笨重服飾有了重大的轉變。伴隨魏晉時期大批北方游牧民族從長城以北的東北地區或蒙古草原進入長城地帶或其以南的中原腹地,“胡床”帶入農耕地區并改變了中原民族席地而坐的習慣。隨著小麥、大麥以及磨面方法從西域和其他民族地區的傳入,改變了中原漢族以五谷為飯的膳食種類。家用畜力中的馬,主要是從蒙古高原引入長城以南,漢代極為有名的汗血寶馬傳入中原后備受珍惜。此外,在新疆阿拉溝、魚兒溝等地西周至戰國末期的墓葬中發現的騾子骨骼,經鑒定其最早應該是蒙古高原地區的游牧者培育出來的。而在藝術文化方面,諸如笛、琵琶、箜篌、胡琴等樂器以及音樂音律、歌舞雜技等自南北朝時傳入中原后,對中原的戲劇、宋詞、元曲均產生了極大影響;大同云岡等石窟藝術以及敦煌的壁畫藝術等,都是長城地帶各民族乃至世界藝術的匯聚。

民族融合發生、發展的過程同時也是多元一體中華民族形成、發展的過程。不論是農業民族政權還是游牧民族政權,當他們主導中原后,自覺不自覺地都希望能夠統一中國,這種思想的形成是長期以來民族融合最好的也是必然的趨勢。尤其是游牧民族政權入主中原后,想要穩定和諧發展就必須與農業民族的思想文化進行融合,在政治、經濟、文化等方方面面與漢民族達到契合,這正是農業民族與各民族不斷融合最后形成多元一體的中華民族的重要過程。雖然長城地帶各民族的起源地域各異,但在幾千年相互打交道的過程中,通過交流與學習所進行的“民族融合”已不再是簡單的“漢化”或者“胡化”,而是更深層次的諸如文化、思想等方面的深度交融。各民族文化“你中有我,我中有你”,在保有自己風俗習慣的同時,又兼具其他民族的文化特征,這才使得中華民族文化朝著多元化方向不斷發展,促成了中華民族真正的繁榮,塑造了中華文明的獨特性和包容性。費孝通說:“中華民族作為一個自覺的民族實體,是近百年來中國和西方列強對抗中出現的,但作為一個自在的民族實體則是幾千年的歷史過程中所形成的。”自從長城修建以來,長城內外逐漸形成了農牧兩大經濟體。兩千多年來,長城內的農業民族通過屯墾移民和通商等方式在這里形成了一個巨大的網絡,把長城內外各民族聯結在一起,成為中華民族自在民族實體形成中重要的一部分,長城見證了農牧雙方發展的歷史進程,也因此成為中華民族的象征。

農耕文明與游牧文明締造中華文明

文明始于城,帝國與長城相始終;農耕文明與游牧文明一起締造了中華文明,城和長城共同見證了中華文明的發展歷程。中心城市出現在以血緣宗法分封制為社會治理體系的夏代,而長城出現在從分封制向中央集權郡縣制轉變的戰國時期,從戰國之后到大一統帝國時期的秦漢、隋唐、明清等時期,均修造有大量的長城。因此,城和長城一起,共同見證了中華文明的起源與發展。

中華文明由農耕文明和游牧文明共同構成,缺失游牧文化的中國文化,是不可想象的。陳寅恪先生早就指出:“李唐一族之所以崛興,蓋取塞外野蠻精悍之血,注入中原文化頹廢之軀,舊染既除,新機重啟,擴大恢張,遂能別創空前之世局。”自從長城修建以來,長城內外逐漸形成了農牧兩大統一體。從修建形式上講,長城似乎是一條有形屏障防御線把農耕社會與游牧社會分割開來,實則不然,長城作為防御體系兼具一定的開放性,對內反映在長城的修建要與周圍環境諸如地形、耕地、水源及前方、后方構成聯系,對外則表現為通過千萬座連通長城內外的關隘而將農耕和游牧地區緊密地聯系起來。農耕與游牧是東亞大陸兩種基本的經濟類型,也是中華文明的兩個彼此不斷交流的源泉,歷經數千年相互融合、互為補充,它們匯成氣象恢宏的中華文化。中華文明史中不但有以“耕”為核心的文化,也有以“牧”為核心的文化,正是兩者的碰撞、交流、融合和演進,才締造了優秀的中華文明。

長城地帶農牧之間自史前時期就進行著持續的、規模日益擴大的文化交流。長城地帶各民族對中國古代文化發展所作出的突出貢獻,充分體現了以農業文化為主導向四周輻射、各民族文化呈多元不平衡發展并向中原文化匯聚的特征。農業文化和游牧文化互相交流碰撞、相互借鑒吸收,在和諧共生、共同發展中創造了絢麗多姿而偉大的中華文明。

段清波 1964年出生,山西芮城人。現任西北大學文化遺產學院教授、博導,陜西省考古學會理事,中國考古學會秦漢指導委員會理事,曾任秦始皇陵考古隊隊長、陜西省長城資源調查總領隊。