精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

提花機

2016/7/28 9:55:39 點擊數: 【字體:大 中 小】

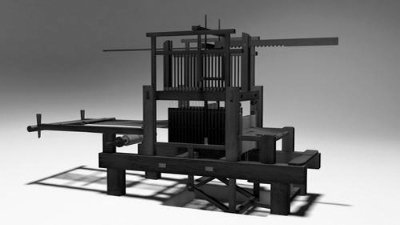

老官山漢墓出土的提花機模型

提花機是能夠貯存提花信息的織機。凡有花紋的紡織品在織造時,將提花信息用各種安裝在織機上的提花裝置貯存起來,使得這種記憶信息得到循環使用。這就如同今天計算機的程序,編好這套程序之后,所有的運作都可以重復進行。在提花機出現之前,織物上的花紋要通過挑花來完成,挑花的信息無法長期貯存并反復利用,這樣即使在織造重復花紋時也需要重新挑花,費時費力。為解決這一問題,古人摸索出兩條途徑,由此而走向提花技術。一是將挑花桿“軟”化,即用綜線來代替挑花桿,這樣演變成為多綜式提花機;另一途徑是保持挑花桿挑好的規律不變,而尋求某一種關系,把其中的規律反復傳遞給經絲,這樣就出現了花本式提花機。

多綜式提花機在西漢已經出現。四川成都天回鎮老官山漢墓出土的4部織機模型,是迄今發現最早的提花機實物。它們由竹木構成,結構復雜,部件上殘存有彩色絲線。其中一部織機略大,高約50厘米,長約70厘米,寬約20厘米;其他3部略小,大小相近,高約45厘米,長約60厘米,寬約15厘米,初步判斷是蜀錦織機的縮小模型。出土織機的墓葬據推測在西漢景帝、武帝時期,因此提花機的出現年代應不晚于公元前1世紀。

受中亞緯錦織機的影響,約在初唐時期,以線制花本為特征的束綜提花機出現。這種提花機由兩人配合操作,一人坐在花樓之上專門負責提花,另一人腳踏地綜,投梭打緯,這樣,花紋循環可以大大增加。最先出現的是一種小花樓機,其圖像最早可見于南宋吳皇后題注本的《蠶織圖》。到明代,小花樓機已相當完備,《天工開物》中有關于其機式與全圖的詳細記載。束綜提花機的發展頂峰是大花樓機,約唐末五代時出現,其特點是花本大而成環形。大花樓機可以織造花紋循環極大的織物,比如龍袍一類的袍料,循環達10余米。明清時期最精美的妝花織物多是由大花樓機織造的。

提花機是中國古代一項極為重要的發明,它的出現對世界近代科技史也有影響。18世紀,借鑒花樓機上挑花結本的提花原理,法國人賈卡制成了用打孔的紙版和鋼針來控制提花的紋版提花機。19世紀,打孔的紙版對早期計算機的程序控制有啟發。

責任編輯:M005文章來源:中國文化報

相關信息

精彩展示

評論區