-

沒有記錄!

絲綢之路上的天文與地理

2017/8/25 18:50:59 點擊數: 【字體:大 中 小】

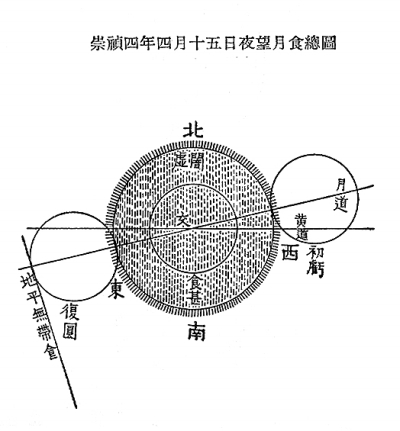

徐光啟在奏折中繪制的崇禎四年四月十五日(1631年5月15日)月食圖。資料圖片

阿拉伯星盤 光明圖片/視覺中國

圖為建于13世紀的登封觀象臺。資料圖片

圖為建于15世紀的烏魯伯格天文臺。 資料圖片

渾儀模型 渾儀是在公元前1世紀的漢代發明的,其樞軸對準北天極,然后固定安裝,相當于現代天文學望遠鏡普遍采用的赤道式安裝,容易操作。而西方采用的黃道天文儀器,在實際測量中需要不斷轉動儀器以跟蹤黃道的運動,操作不便。光明圖片/視覺中國

在科學史研究中,我特別喜歡“文明的融合”這個概念。我認為近代科學的出現不是歷史的機緣巧合,而是歐亞大陸各文明數千年融合之結果。東西方文明都為科學文明的興起作出了貢獻。這是一個全球性現象,了解這一點對處在全球化時代的我們來說非常重要。

絲綢之路是重要的人類歷史文化遺產,也是文明交流的象征。科學作為一種力量,起到了連接古代絲綢之路上不同文明的作用。今天,我舉兩個例子來進行說明:一是13世紀—15世紀中國和伊斯蘭國家之間的“天文絲綢之路”,另一個是17世紀—18世紀的“海上絲綢之路”。

天文絲綢之路

在我看來,“天文絲綢之路”上有兩個標志性的城市,一個是中國的登封,另一個是烏茲別克斯坦的撒馬爾罕。兩個地方都有中世紀大型的天文臺:登封有13世紀元朝建立的“登封觀象臺”,撒馬爾罕有15世紀初鐵木耳王朝建立的烏魯伯格天文臺。兩個天文臺都有非常具有代表性的中世紀大型天文儀器,代表了當時最先進的天文觀測技術。

在蒙古帝國統治時期,有非常明確的證據表明,中國和伊斯蘭世界存在著天文學知識的交流,一些新的概念、新的方法和新的天文儀器被介紹到中國。

首先是天文歷法上“里差”概念的引入。“里差”是指因兩地地理經度不同造成的時間差,用于校正天文現象發生的時間。“里差”改正最先是由一位叫耶律楚材的元朝天文學家引入到他所制定的歷法《西征庚午元歷》中。耶律楚材把這部歷法進獻給成吉思汗,并在《進西征庚午元歷表》中說,1220年,他跟隨成吉思汗西征,駐扎在尋斯干城(即撒馬爾罕),當年的五月之望(公歷6月17日),發生了一次月食。按照當時金朝通行的《重修大明歷》推算,這次月食分當為二分,而“食甚”時刻當為夜里子正。可是他在撒馬爾罕觀測時卻發現,初更未盡,月食就已經發生了。由此耶律楚材注意到,天上同一時刻發生的月食,在中國中原觀測到的時間,與在撒馬爾罕觀測到的時間存在一個差值,他將這個地理之差造成的時間改正稱為“里差”。

耶律楚材定的里差系數比實際值要小,也就是說他對兩地距離的估算比實際距離要大,約為實際距離的1.42倍。這樣的誤差是如何發生的?他采用的里程數據的來源是什么?這些問題現在沒有確切的答案。但是我們可以猜測,耶律楚材有可能用了古希臘天文與地理學家托勒密(公元85—165年)傳統的地理經度數據來確定距離。托勒密《地理學》的地理經緯度數據,是后世西方繪制世界地圖和制造地球儀的標準數據,這一傳統一直延續到16世紀。從托勒密傳統的世界地圖(如15世紀德國約翰繪制的世界地圖)上,我們可以看到Bactra(接近撒馬爾罕)與開封(接近登封)的經度差為65度,但兩地實際經度差為47度,即兩地的距離被夸大為實際距離的1.38倍。這與上面的1.42倍相差不大,因此推測耶律楚材很可能采用了托勒密的地理經度數據來確定“里差”的大小。一般認為,伊斯蘭的科學傳統是從古希臘的科學傳統而來,因此耶律楚材通過伊斯蘭文明接受古希臘托勒密的天文地理知識,也在情理之中。

其次,要談談另一位來自西域的天文學家扎馬魯丁,他可能來自當時西方著名的馬拉加天文臺。元世祖至元四年(1267年),扎馬魯丁向忽必烈進獻了7件天文儀器。據《元史·天文志》記載,其中第一件儀器是“咱禿哈剌吉,漢言渾天儀也”,相當于中國傳統的渾儀。第二件是“咱禿朔八臺,漢言測驗周天星曜之器也”,這是希臘傳統的天文儀器,應指托勒密的“雙股儀”。第三件和第四件分別是“魯哈麻亦渺凹只,漢言春秋分晷影堂也”和“魯哈麻亦木思塔余,漢言冬夏至晷影堂也”,就是測量太陽高度以定春分、秋分和冬至、夏至時刻的儀器。第五件儀器是“苦來亦撒麻,漢言渾天圖也”,就是天球儀。第六件是“苦來亦阿兒子,漢言地理志也”,就是地球儀。第七件是“兀速都兒剌不,漢言定晝夜時刻之器也”,這實際上是一個星盤。這些儀器被認為是阿拉伯天文儀器。

扎馬魯丁制定了一部天文歷法《萬年歷》。1271年,元朝大都建立回回司天監,即穆斯林天文臺,與漢兒司天監并列,扎馬魯丁成為回回司天監的監正。1273年,他又成為秘書監監正,相當于皇家圖書館館長,他在《元秘書監志》里面提到了100多條關于伊斯蘭世界、波斯世界的數學、天文、地理及天文儀器的記載,其中包括歐幾里得的《幾何原本》和托勒密的《至大論》等著作,可見當時有很多西方天文學知識傳到了中國。

當然,東西方天文學知識的傳播并不是單向的。雖然天文學知識從東方傳到西方很難有直接的證據,但是如果我們分析東西方的天文測量數據,就可能找到一些間接的證據。

我想通過中西兩個星表的比較來說明這一問題——一個是中國的“郭守敬星表”,另一是西方的“烏魯伯格星表”。郭守敬是中國元初的天文學家,他開展了大規模的天文觀測,使傳統星表中的恒星數從宋代的300顆左右增加到739顆。(我認為,現存的“郭守敬星表”的數據實際是明朝初年所測,郭守敬原來測定的數據顯然失傳了。)“烏魯伯格星表”是西方天文學史上的重要星表,總共記錄了1025顆恒星的位置。烏魯伯格(Ulugh Beg,1394—1449)于1447年成為帖木兒帝國君主,并于1420年在撒馬爾罕建造天文臺。經過幾十年的觀測,于1447年制成“烏魯伯格星表”。這個星表雖然還是傳統的托勒密星表,但其數據卻是重新測量所得,而不是像以往的西方星表那樣,只是在托勒密星表的基礎上加上歲差改正而已。

中國星表與西方星表有很大不同。中國星表以“入宿度”和“去極度”兩個坐標標明恒星的位置,相當于今天的赤道坐標系。而西方星表中恒星位置用的是“黃經”和“黃緯”兩個坐標,屬于黃道坐標系。坐標系不同,采用的天文觀測儀器也不同。中國采用渾儀。渾儀是在公元前1世紀的漢代發明的,中國最早的星表——《石氏星經》中的恒星坐標就是用渾儀測量的。渾儀測量的方法,具體而言,就是將渾儀的樞軸對準北天極,然后將儀器固定安裝,相當于現代天文學望遠鏡普遍采用的赤道式安裝,觀測起來比較方便。西方采用的是黃道天文儀器,如黃道渾儀、六分儀之類。由于黃緯不因歲差變化,所以用于標注恒星的兩個坐標數據有一個是固定的,另一個也很容易根據歲差作加減修正。但在實際測量中,黃道儀器要比赤道儀器難以操作,前者需要不斷轉動儀器以跟蹤黃道的運動。中世紀為了提高測量精度,將天文儀器大型化,如果烏魯伯格采用大型黃道儀器來測定恒星位置,其操作難度可想而知。

因此,我在2014年訪問撒馬爾罕烏魯伯格天文臺時,腦子閃出的問題是,現在的烏魯伯格星表中的黃道坐標,真的是用黃道儀器測量的嗎?有沒有可能是先用赤道儀器測量赤道坐標,然后再把它們換成黃道坐標,以符合西方星表的傳統?

這個問題促使我對烏魯伯格星表進行了一些分析,看看從中能否發現赤道儀器測量的痕跡。我曾用數學上的傅里葉分析法分析星表數據。這一方法對于分析用赤道儀器測量的星表數據特別有效,不僅能夠準確地確定星表的年代,而且能夠分析出觀測的系統誤差。(我就是用這一方法分析了“郭守敬星表”,發現星表的觀測年代是在1380年前后,并不是郭守敬所在的元初,而是在明朝初年。)我首先對烏魯伯格星表中的恒星進行識別,即要認出星表中每一顆星的現代恒星通用名稱,其次把烏魯伯格星表中的黃道坐標轉換成赤道坐標,最后將傅里葉分析法運用于這些赤道坐標數據。分析結果表明,烏魯伯格星表數據確實含有用赤道天文儀器觀測的系統誤差,儀器的樞軸方向偏離了北極3個角分,而星表的觀測年代在1444年左右。由此我們可以推測,烏魯伯格星表的觀測,很可能受到中國赤道式天文觀測技術的影響。從這兩個星表的比較可知,中世紀東西方天文學交流,不僅存在從西向東的知識傳播,也存在從東向西的知識傳播。

海上絲綢之路

再談談17世紀至18世紀的海上絲綢之路。這一時期西方發生了科學革命,大量西方科學知識通過傳教士傳到中國,歷史學家稱之為“西學東漸”。有一種相當普遍的看法認為中國在這一時期主要是被動地接受西方科學知識。我認為這個看法是相當片面的。科學革命本身就是文明融合的結果,是一個全球化的過程。在這個過程當中,主要是西方先進科學知識向東方的傳播,但明清時期的中國,不是完全被動地接受西方科學知識,而是在接受西方知識后,主動進行發明創造。

我們以地球經度測量問題為例加以說明。

明朝萬歷三十年(1602年),意大利傳教士利瑪竇向明神宗進獻的世界地圖以《坤輿萬國全圖》為名出版,中國人開始初步了解世界地圖的全貌,也了解了地球概念及相應的地理經緯度概念。

對中國來說,地理經度的測量有兩個目的。第一是為了制定天文歷法。明末,原來使用的歷法《大統歷》已經用了三百年,出現很大偏差,預報日食、月食都不準確。崇禎年間,徐光啟提出要對歷法進行改革。但是如何改卻有很大的爭議。有人主張繼續使用《大統歷》,只進行修正;有人主張采用伊斯蘭天文學的“回回歷”;還有人主張用明末傳入中國的歐洲天文學“西法”。徐光啟主張采用“西法”。為了證明“西法”的優越性,他預測了五次月食,包括初虧、食甚、復原時刻、食分、初虧所起方位等,并在每次月食發生前上奏折,以期驗證。他不僅給出月食在北京的情況,還給出在其他14個省會的情況,這是前所未有的。這些預測都用到了地理經度的信息。徐光啟主張的“西法”在歷法競爭中取得優勢。后來確定采用西方天文學系統進行歷法改革,所謂“溶彼方之材質,入大統之型模”,中國天文學從此開始了中西融合的進程。

地理經度測量的第二個目的是地圖制作。制作地圖對于國家治理非常重要。清朝康熙皇帝親自領導了大規模的天文大地測量,并在1718年繪制完成《皇輿全覽圖》。為開展這項工作,康熙聘用了很多傳教士,他們大部分來自法國,大都與法國科學院保持密切聯系。因此,可以說康熙時期,中國與法國之間有很多科學交流。例如巴黎天文臺的天文學家,就通過在華傳教士獲得來自中國的天文、地理數據和信息。

中國的這一測量活動與西方近代科學上一個重要爭論相關——17世紀至18世紀關于地球形狀的爭論。按照牛頓力學,地球由于自轉產生離心力,使地球在赤道地區凸鼓出來,成為一個扁圓體。但巴黎天文臺臺長卡西尼領導的測量卻顯示地球在赤道地區應該更扁平一些,是一個橢球體。兩派的爭論持續了近一個世紀,直到18世紀中期法國科考隊分別到秘魯和拉普蘭德進行子午線測量,才證明牛頓的觀點是正確的。

在這樣的背景下看中國康熙時期的天文大地測量,就在近代科學發展史上具有特別意義。當時在中國進行的測量,從南方的海南島到北方的黑龍江,地域非常廣闊,這在歐洲是不可能做到的。因此在中國所做的天文大地測量一定會得到歐洲科學家的密切關注,因為這些數據對于解決他們關注的科學問題非常有價值。所以傳教士在測繪結束后,把測量數據報告給康熙皇帝的同時,也發回歐洲。這些數據很快就出現在1735年法國傳教士杜赫德編撰的《中國帝國圖志》中,在歐洲廣為流傳,成為制作世界地圖的最新數據。因此,中國康熙朝的天文大地測量,實際成為歐洲近代科學活動中的一部分。

康熙時期為繪制《皇輿全覽圖》所做的大規模天文大地測量,充分說明那個時候的中國并不是完全被動地接收來自西方的科學知識,而是非常主動地開展相關的科學活動。中國可以說是西方科學近代化進程的參與者。這也從一個側面說明,近代科學的發展是一個全球化的過程,是東西文明交流融合的過程。

我認為,自古以來,科學就在文明的交流中扮演著重要角色,同時科學也在這種文明的互動中獲得新生。這提示我們以一種全球的視角來看待歷史上的科學與文明。“絲綢之路”為我們提供了這樣的新視角。我們將歷史的點點場景連接起來,可以構成一個全球科學史的圖景。古代世界相互連接的程度比我們想象的要豐富得多。這一歷史遺產應該得到傳承,因為,我們是探索科學真理的同一個人類。

(作者:孫小淳 系中國科學院人文學院常務副院長、教授)