為什么西方建筑以教堂的成就最高,而中國建筑最高成就則是宮殿?為什么前者只用石頭建造,后者卻以木結構為本位?為什么前者強調向高處伸展,幾乎窮盡了石頭材料所能達到的極限;后者卻注目于橫向的延伸,用大殿周圍的全群建筑來襯托大殿,同樣也顯示出了大殿的偉大?……

這一系列的“為什么”,是建筑學家蕭默站在德國科隆大教堂廣場和北京故宮太和殿廣場上,面對這兩座很大程度代表中西古代建筑總體風格及相互間差別的建筑所提出的思考。作為早年師從梁思成、一生從事建筑藝術歷史與理論研究的學者,他的眼光沒有停留于對建筑本體的欣賞,而是投注在跨時空的建筑文化的透視上。

這個涉及建筑比較研究的學術課題,是蕭默早在40年前就開始考慮,并在這以后的整個學術生涯中都為之殫精竭慮的學術課題。他堅信,運用比較研究是學術領域的一種有效手段。而且,他也敏感地注意到,隨當代史學潮流由描述式向闡釋式的轉化,學界日益重視科學的比較研究。在他看來,這是關注從文化整體性視野進行研究的新史學必然地“逼”出來的,因為從孤立事件的個別描述中不可能得出整體的結論。況且,他所直面的“建筑”,是交疊著自然科學、社會科學和藝術學多種屬性的非常復雜的現象。出于追求認識整體性和系統性的治學信念,出于希望切入認識的核心關節的學術理想,蕭默意識到研究的歸宿必然是文化,真正科學的建筑比較,實際上就是建筑文化的比較。這是一種深刻的學術自覺。

因為這個緣故,蕭默在體弱多病的望八之年,仍念念不忘比較研究。其實,他此前完成的《中國建筑藝術史》和《世界建筑藝術史》,已然樹立了建筑比較的恢宏構架并注入了大量關于建筑文化比較的具體內容,但他還很想再寫一部專注于建筑文化比較的濃縮之作。盡管老人此時的身體已難以支持他再做艱辛的學術跋涉,但借著一個偶然的機緣,蕭默還是縱容自己的學術意志凌駕其羸弱之軀,開始了寫作本書的思想之旅。對此,他諧謔地說“我的已經入睡的野心逐漸蘇醒”。

望八之年,猶有春夢。懷著治學的青春之心,蕭默把自己經年的學術積累和思想心得傾注于《建筑的意境》。懷著“建筑文化比較”的學術匠心,蕭默對該書的結構理路作了苦心孤詣、嚴謹縝密的規劃,對應比照式的章節安排透著一種清晰的比較史學意識和建筑比較學見地。

他以建筑藝術展現出來的面貌為引,在前兩章中首先切入結構、形體和內部空間等涉及建筑本體性的核心問題,結合具體實例,對分別顯示在建筑單體形象差異上的中西建筑文化差異進行比較。在他的視野中,“木結構”和“石結構”作為中西建筑的一般分野,一方面顯示了材料本性對建筑結構、形體、體量及內部圍合空間的決定性,即如中國殿堂開間扁方而西方教堂開間狹高的比例特性都是木石材性的使然;一方面則顯示了在材料選擇以及相應建筑制式保持的持續性之下,起著最終作用的文化底蘊。對于后者,蕭默認為,西方向往永恒的神性,但凡重要的建筑都以石質求其現實可視的不朽;而神學觀念淡薄的中國人,則更重視內在精神的不朽而無意求建筑等“身外之物”的永恒。中西建筑或擇木或采石的不同本位性,根本地體現著文化的差異性。

西方建筑以石結構為本位,發展了拱券穹窿結構,大大拓展了形體和內部空間創造的可能性。以木結構為本位的中國建筑,其形體和內部空間因受材料力學性能和尺度影響,豐富性不如石結構的西方建筑。然而,上帝為中國建筑打開了另一扇輝煌滿目的窗戶。在第三、四章中,蕭默以他的比較學梳理,讓我們看到中國建筑與西方及伊斯蘭建筑在外部空間方面驚人的比較優勢。

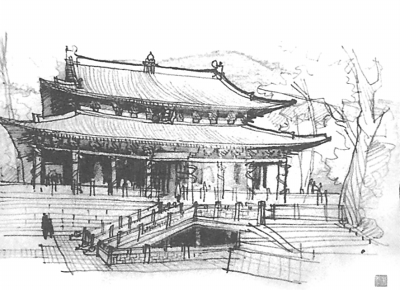

由于特別強勢的群體觀念,中國人很早以來就發展了以院落形式橫向大面積伸展的“群體構圖”概念。蕭默對中國人解決外部空間課題的一般路徑和特點作了這樣的歸納:通過多樣化的院落方式,把各個構圖因素有機組織起來,以各單體間的烘托對比、院落的流通變化、空間與實體的虛實相映、室內外空間的交融過渡等,形成總體上量的壯麗和形的豐富。中國建筑群特別注重整體規劃,講究建筑單體間的抑揚頓挫、起承轉合、呼應協調關系,強調訴諸建筑組合的氣氛渲染。相比之下,西方建筑的外部空間通常事先未作整體規劃,以致各歷史時期的建筑單體彼此之間缺乏有機的關系,顯得雜亂無章。伊斯蘭建筑盡管也采取院落式的群體組合,但也多限于一座方院,外部空間仍是簡單初級的。因此,蕭默說:“‘群’是中國建筑的靈魂,甚至為了‘群’的統一,不惜部分地犧牲了單體的多樣。”

在園林和城市方面,蕭默隨后用了四章的篇幅進行專題比較。在他看來,出于自然觀方面的巨大差異,中西園林從形式到文化內容都呈現根本性的區別,風格旨趣大相徑庭:中國園林是自然式的,盡取“有若自然”的自由式布局,講究自然之美,追求曲折多變,崇尚情景交融的意境,審美氣質傾向繪畫性,顯得含蓄、內斂而深沉;西方園林是幾何式的,多按理性的幾何規則構圖,注重人工之力,強調整齊勻稱,熱衷“強迫自然接受勻稱的法則”的形式之美,審美氣質偏重雕塑性,顯得暴露、外向而淺顯。及于城市的考察,蕭默得到一個非常有意思的比較結果:中國建筑群的總體布局以至整座城市都強調規則對稱,而西方建筑群和城市卻往往自由多變。蕭默認為,這種與各自園林作風完全相反的情況構成兩個建筑體系內部的互補,同樣反映了兩種文化對待自然的不同態度。中國人重視君尊臣卑的“禮辨異”觀念,這造成了以宮殿或政權建筑為中心的秩序井然的方正式城市;而在西方,出于教會、國王、領主和工商行會四種權力互不相讓的角逐,形成的是通常圍繞教堂隨機發展、呈放射狀布置的自由多變的蛛網式城市。前者為封建統治的堡壘,后者則是資本主義的溫床。

包括最后討論“環境藝術”的第九章以及介紹中西建筑新發展的第十章在內,《建筑的意境》以縱貫古今、橫跨東西的深廣比較學眼光,讓我們由一系列世界建筑藝術經典感受到“各美其美”的人類文明的多樣性,而且,更在這種多樣性中發現起著根本作用的民族文化底蘊。蕭默不僅有著深刻的學術自覺,還有著清醒的文化自覺,字里行間透著一種基于民族文化自覺的自尊情懷。他說:“強烈的人本主義,注重整體的觀念,人與自然融合的觀念,重視與地域文化的結合,以及許多具體處理手法如建筑的群體布局、外部空間和環境藝術的獨特成就、優秀的形體構圖手法、獨特的色彩運用、裝飾的人性”等,是中國建筑藝術的優秀遺產,認為“其水平之高超,處理之精妙,意境之深遠,每每突現在世界之巔,甚至遠超出某些現代建筑之上。”他熱愛中國建筑藝術,不失理性地將強烈的情感熔鑄于跨時空的建筑文化透視,表達為精妙、透辟的學術識見,讀來讓人動情。

2013年初,沒有等到《建筑的意境》出版,蕭默就離開了這個世界。他太累了,終于可以得到休息了。然而,他寄托于該書的學術精神,會為屹立世界之巔的中國建筑藝術而守望永遠。