-

沒有記錄!

專家:陶寺遺址的早期國家性質非常明確

2015/12/21 14:47:47 點擊數: 【字體:大 中 小】

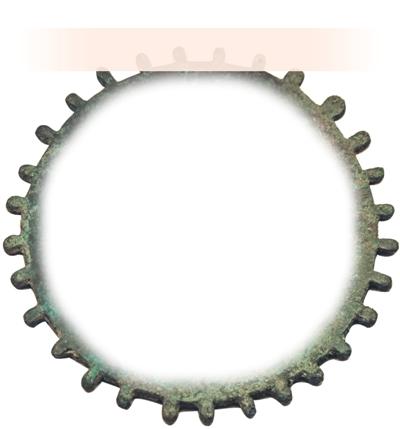

陶寺遺址出土的銅齒輪形器。

4000年前陶寺遺址考古學文化所屬問題開始明朗。在日前召開的“陶寺遺址與陶寺文化出版學術研討會”上,專家明確表示,陶寺遺址的早期國家性質非常明確。

■“王國”文明最早實證

據介紹,陶寺遺址是在上世紀70年代末開展追尋夏文化遺跡時被發現的。在37年不斷發掘和研究中,專家發現遺址文化性質非常符合歷史文獻中“天下之中”、“地中之都”、“允執其中”和“中土之國”等文獻表述與記載。

中國社科院考古研究所所長王巍介紹,中國社科院近年來通過大量綜合投入,發現陶寺遺址在中華早期文明階段的國家觀念、王權觀念、私有觀念和禮制與立法已經形成。

王巍介紹,通過陸續對陶寺遺址1000余座墓葬和遺址及其出土各類考古學材料的觀察研究,經過動物考古、碳14、鍶同位素、體質人類學與分子考古學等新技術手段測定和分析判斷,陶寺遺址所代表的黃河中游地區文化進入“王國”文明成為最早的考古實證,具有重大的意義。

■證據鏈信息明確

中國社科院考古研究所主持陶寺遺址發掘的何駑研究員介紹,考古學界與歷史學界有兩個至關重要的疑案,就是“中國何始”與“堯都何在”。他說:“追溯本初中國的原始概念,其核心內涵應當由‘中’和‘國’兩個概念構成,取決于地中觀念和國家社會形態出現。”

何駑強調,歷史文獻中與“夏墟”密切相關的陶寺遺址中,6座大型貴族墓的4座未被盜掘的墓中均出土了以龍為主體紋飾的“族徽”式“龍陶盤”,以及高等級精美玉器、陶鼓和大石磬等重要證據,與早期“王國”城墻、早期朱紅文字、早期觀天象祭祀臺、早期王陵區、早期大型王室倉儲區等構成信息明確的證據鏈。

何駑說:“本初‘中國’一詞的出現,就是陶寺文化形成的對應時期,‘地中之都’、‘中土之國’的考古學跡象與面貌,清晰證明全面研究陶寺遺址所形成的基本判斷,更有待于學界進一步破題。”