-

沒有記錄!

京劇 百年滄桑從頭閱

2013/7/10 15:33:24 點擊數: 【字體:大 中 小】

程長庚扮演的老將黃忠

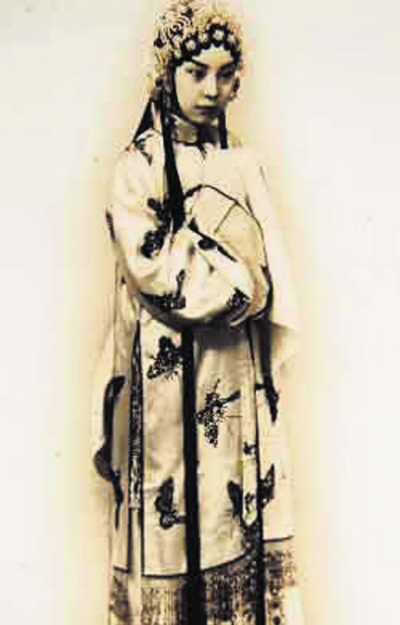

譚鑫培(右)和王瑤卿合演《南天門》

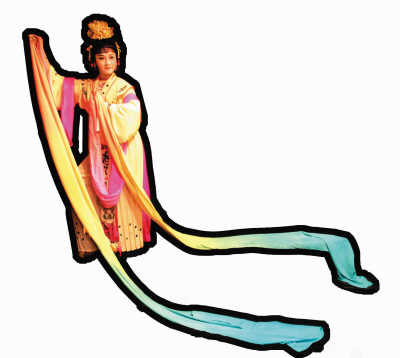

梅蘭芳早期劇照

樣板戲《智取威虎山》劇照

6月27日,習近平主席歡迎韓國總統樸槿惠的國宴上,上演了京劇《長坂坡》片斷。白馬銀槍的趙子龍,曾是樸槿惠少女時期的偶像。

京劇,這個以一個城市命名的戲劇,曾大紅大紫,一統天下,與中國畫、中醫并稱國粹。2010年,京劇進入世界非物質文化遺產名錄,既體現出它的珍貴,也喻示了它的式微。

撇開電影、電視、音樂晚會以及網絡游戲等新型娛樂不提,2007年央視就發現,全國收視率最高的劇種分別為:黃梅戲、越劇、豫劇與京劇,京劇已經掉到了老四的位置!

從1790年徽班進京到今天,這200年的歷程說長不長,說短不短,很多故事都湮沒在歷史的塵埃里。今天,我們選取幾個節點,且做一次京劇的滄桑之旅,細究它昔日的生命力所在和未來的前景。

都說京劇源于徽班進京,徽班卻是從揚州出發的

據說乾隆帝一生6次南巡揚州,都是兩淮鹽業總商之首江春操辦接駕的。像江春一樣來自安徽的揚州鹽商不少,他們富可敵國,用度豪奢,還養著戲班子自娛、待客。徽商的家班,唱得最多的還是以二簧腔為主的徽調。

想必乾隆表現出對徽調的迷戀,1790年,乾隆帝80大壽,江春家的春臺班和三慶、四喜、和春班合稱四大徽班,先后進京祝壽,被視為京劇誕生的前奏。

當時的北京,戲曲氛圍很濃厚,上到皇室、中到士大夫、下至平民,都有聽戲的愛好,壽宴、婚喪必搭臺唱戲。

四大徽班各擅勝場,“三慶的軸子(連演36本三國志新戲)、四喜的曲子(善唱昆曲)、和春的把子(武戲)、春臺的孩子(童伶)”,漸漸壓倒了作為宮廷正樂、雅文化代表的昆曲和民間流行的秦腔、京腔(弋陽腔)。

不知為什么,唱紅的徽班沒返回揚州主家,而是留在了北京,更多的徽班也相繼北上。1840年前后,與西皮調的漢劇匯萃為以二簧、西皮為主的聲腔,自由、活潑、奔放,極具音樂美感,贏得了王公貴族和販夫走卒的一致欣賞。

中國的地方戲曲,一向因方言而局限一隅——呂劇走不出山東,評彈走不出江浙,粵劇只在兩廣一帶生存。京劇,卻仗著“聯絡五方之音,合為一致”,從家國情懷、公案神魔到兒女情長,無所不包,文人堅守的文化價值、民間倫理道德和趣味以及皇家的文化偏好熔為一爐,獲得了首善之地以及統治階層的認可,成為了國劇,傳播到全國各地。

清末民初的戲園子多在外城,喜歡京戲的達官貴人從晚上九十點鐘聽起,散戲已是半夜一兩點,城門關閉。他們隨便找家小旅店貓一宿,等天亮再回家睡回籠覺,可見京劇魅力之一斑。

形成于北京的京劇,卻得名于上海

京劇角色主要分為生、旦、凈、丑四大行當,發展前期一直以老生行當領銜。

“前三鼎甲”是程長庚、余三勝、張二奎;“后三鼎甲”是譚鑫培、汪桂芬、孫菊仙。老生在戲劇故事里是成熟、穩重和有地位的男性人物,早期京劇講究高臺教化,好人終有好報,所以擅長“說教”的老生是理所當然的主角。

三慶班第四任班主程長庚是京劇十三位奠基人(又稱“同光十三絕”)之一,名德才藝,并時無兩。演出時冠劍雄豪、音節慷慨,其唱穿云裂石,余音繞梁,高亢中又別具沉雄之致,以致樂工都停奏癡聽。清王朝本設“升平署”,挑選年幼太監學藝唱戲。程長庚因其優秀被征為“內廷供奉”,定期進宮唱戲,咸豐帝還賜他五品頂戴。他不僅自己扮演忠臣良將,還將那種精神品格身體力行。在他的戲班中,收入每人一份兒,作為主角的他也不例外。

程長庚的弟子譚鑫培亦是不世出的人才。譚鑫培善于體察不同人物的身份、性格和精神氣質,委婉細膩地曲盡其妙,同是帝王將相,“這一個”不同于“那一個”。用票友陳彥衡的話來說就是:“演孔明有儒者氣,演黃忠有老將風,《胭脂褶》之白槐居然公門老吏,《五人義》之周文元恰是市井頑民,流品迥異而各具神似。”

當初老生最受聽眾歡迎的是散板中的翻高音、拉長腔和放悲聲,譚鑫培吸收了青衣、花臉的腔調以及梆子、大鼓的唱法,讓原來平板的原板、慢板變得精彩。《空城計》主帥諸葛亮上場只念3句11字的虎尾引子,譚鑫培把《戰滎陽》中4句14字的大引子套過來,又在咬字吐音上下了一番功夫,氣派非凡。

譚派是京劇歷史上枝葉最為繁茂的一個藝術流派,后來的余叔巖、馬連良、言菊朋、楊寶森等老生流派,都從譚派中衍化出來。譚鑫培是西太后最喜歡的名角,不光是“內廷供奉”、升平署的民間教習,御賜黃馬褂,還被公推為“伶界大王”。1905年,他主演了中國電影史上第一部黑白影片《定軍山》。

清末北京的街頭巷尾,到處可以聽到“我好比,籠中鳥”(《四郎探母》)和“提起此馬來頭大”(《賣馬》)的譚派唱腔,考慮到當時沒有電臺、唱機,足見譚派戲的深入人心。

有趣的是,最先將“皮黃”改稱“京劇”的,居然是上海人。同治年間,上海的滿庭芳戲院和丹桂茶園去京津邀角,“一有京班百不如,昆徽雜劇概刪除”。1876年3月2日,上海《申報》刊登了一篇《圖繪伶倫》的文章,破天荒第一次正式使用了“京劇”二字,此后通行全國。

梅蘭芳引領旦行競起,那也是京劇最多彩的時期

如果說傳承,梅蘭芳應該算是譚鑫培器重提攜的。

梨園舊習,旦角本是最卑賤的,唯女子與小人難養嘛。但上世紀20年代,話劇傳入中國,西方藝術對“人性”特別是女性人物的刻畫,令社會審美風氣為之一變,傳導到京劇。像梅蘭芳與譚鑫培合演的《汾河灣》,以往演出和欣賞的角度都是“男性玩弄女性”,可梅蘭芳扮演的柳迎春卻變成了一個有血有肉、有自己的情感邏輯的人物。當離別18年的丈夫回門訴說往事時,梅蘭芳聽取觀眾意見,不再背對窯門干坐,而是加了身段,表現從不信到注意聽到驚訝層層遞進的反應。按過去這叫搶戲,但譚鑫培默許了,沒讓他下不來臺,京劇向合理性邁進了一大步。

年輕的梅蘭芳扮相標致漂亮,“文武昆亂不擋,能戲不下百余出,編有私房本戲甚多。凡劍舞、帶舞、羽舞、袖舞等,以及服裝、道具,悉屬別出心裁,融新舊于一爐。”(1946年《申報·梅訊》)1913年,年方19歲的他赴上海擔綱主演《穆柯寨》等劇,風靡江南,躋身于京劇名家之列,里巷俗語稱“娶妻要像梅蘭芳,生子要像周信芳”。

梅蘭芳的成名激發了一批旦行演員出彩。1927年,梅蘭芳、程硯秋、荀慧生、尚小云被評為“四大名旦”,旦角終于掛了頭牌。

1917年到1937年,京劇進入鼎盛階段:傳統戲翻出新意,表現愛國主義、民主主義的新創劇目不斷涌現;流派有如百舸爭流——“四大名旦”爭衡,老生行余叔巖、馬連良、言菊朋各成一派,上海周信芳創“麒派”;武生行楊小樓、蓋叫天等流派特色鮮明;此外還有“凈行三杰”金少山、郝壽臣、侯喜瑞,丑行大師蕭長華。

京劇原本是男人的世界,臺上臺下都是男性。但隨著時代變遷,女觀眾走進戲院看京劇,演員也出現了女性,有趣的是她們更多扮演的不是旦角,而是老生,如恩曉峰、孟小冬。

在傳統的科班外,戲曲專科學校漸次成立,除傳統的基本功外,兼重文化課程,并授以音樂及其他藝術知識。

樣板戲時代的輝煌,對京劇發展有何啟示?

抗日戰爭時期,京劇的發展花開三枝:革命根據地編演了新歷史劇如《大戰平型關》、《逼上梁山》等,1941年延安還成立了平劇研究院(北伐戰爭后國民政府遷都南京,北京改名為北平,京劇也改名為“平劇”),摸索京劇的改革;在國統區,抗敵宣傳隊巡回于各戰區,演出新歷史劇《江漢漁歌》等;在敵占區,梅蘭芳“蓄須明志”,程硯秋隱居農圃,周信芳編演具有民族意識的《徽欽二帝》。

共和國成立后,京劇得到了高層導向性的關注。

1956年“京劇演出大會”出現了約50出現代京劇。在1964年“京劇現代戲觀摩演出大會”上,北京市長彭真提出:京劇現代劇要為社會主義服務,為工農兵服務,重點演活人戲,要把革命內容和京劇藝術風格融合。

江青發表《談京劇革命》,并組織、參與一些京劇現代劇的改編、排練,抽調精兵強將包括被打成右派下放的干部回來編寫劇本,讓“犯了錯誤”靠邊站的優秀演員當臺柱子。

1967年5月,《人民日報》出現“八個革命樣板戲”字樣,京劇占了5個:《智取威虎山》、《紅燈記》、《沙家浜》、《奇襲白虎團》、《海港》。毛澤東多次率政治局成員觀看,給予強力支持。

通過大喇叭的狂轟濫炸,京劇首次普及到了中國的每一個角落,地位顯達。那些著名唱段,成為很多人最耳熟能詳、最深刻的京劇記憶,以至于2001年第三屆中國京劇節開幕式就用了《打虎上山》和《痛說革命家史》的唱段;2008年教育部提出中小學試點京劇進課堂,15首教學曲目中有9首是樣板戲。革命現代京劇顯然成為京劇發展演變史上重要一頁。

對這段歷史,目前仍莫衷一是,沒有定論。因為樣板戲對“文革”的興起曾舉足輕重,政治色彩濃厚。

但對于京劇本身來說,又該如何評判呢?

革命現代京劇取締了帝王將相、才子佳人等傳統劇目,工農兵占領舞臺。其“突出英雄人物”的創作原則,一方面壓縮了對英雄內心世界的刻畫,人物簡單化、概念化,同時限制了反面角色的發揮。

有些技術性改動可能對京劇進行過通盤審視,利弊還有待觀察。如取消嚴格的行當區分,舞臺使用寫實布景,唱腔由交響樂隊伴奏等。以往劇曲牌多是傳統積累的,演唱者憑借師徒傳承和個人悟性即興“以字行腔”,有神來之筆,同時也缺乏藝術實踐的自覺;現代京劇則是有層次的成套唱腔,有意識地處理聲與情、流派與人物、韻味與形象三方面的關系。

改變既有觀念,或者對京劇的發展最為適宜

改革開放后,京劇作為傳統藝術精華得到了政府的大力扶持。招待國家級的外賓時,永遠少不了京劇,因為只有它,才能表現出中華民族文化特有的古典、優雅、含蓄和沉郁。

京劇在上世紀50年代前后是全國第一大劇種,幾千出保留劇目,京津滬和多數省會城市均有京劇院團,一流的名演員遍布全國。但在今天,京劇地位尷尬,每況愈下,論及在文化市場中的份額和影響力,恐怕遠不如東北的二人轉。喜歡京劇的人越來越少,劇團戲院靠票房難以生存,省會以下城市解散的京劇團越來越多,演員老化,人才凋零,大眾藝術已變成小眾藝術。

回望京劇百年,我們不禁反思:什么才是京劇最本質的東西?新的變革有多少能沉淀為京劇的遺產和傳統,成為京劇的一部分呢?

一個代表著草根和俗文化的地方劇種來到京城,靠兼容并蓄成為全社會的最愛。它是中國古典戲劇的延續,集唱(歌唱)、念(念白)、做(表演)、打(武打)、舞(舞蹈)為一體,“以歌舞演故事”。在長期的傳承中,藝術變得精粹:舞臺上的一桌二椅根據劇情的不同,既可以象征拱橋、高坡,也可以作為公案和梳妝臺,全靠演員的表演來虛擬;最當緊的還是演唱的韻味——季羨林先生曾寫道:“京劇的關鍵不在于情節,而在于唱腔。真正喜愛京劇的人,情節早已爛熟于胸。比如失、空、斬,誰人不知?可是他們仍然愿意看這幾出戲。真正老戲迷是‘聽’戲,而不是‘看’戲。”它曾經芳華蓋世,也曾以一種被扭曲的姿態盛行天下。當最自然的傳承被斬斷,當它蹣跚步入一個娛樂多元化的社會,它不再是唯一的娛樂和求知渠道,自然無法萬眾矚目。而諸如“比基尼京劇”、“戲歌”類的不冷靜變革,又使得京劇變成了“四不像”。

中國藝術研究院研究員徐城北認為,京劇可能已經過了它的黃金時代,年輕人不可能發自內心地唱著“我本是臥龍崗散淡的人”。小眾化是社會轉型的結果,但未必是壞事。小眾藝術的日子很舒服,可以悠閑地不斷錘煉藝術的純潔性。京劇是在古典時期形成的,人物與手法也是古典的,這一點很難改變,或者當小康之后,人們悠閑下來,會重新欣賞這種講究的藝術。

或者就是這樣吧,一方面我們要培養孩子學習京劇入門知識,懂得欣賞;另一方面,改變觀念,正視現實,承認今天的京劇很難回到往日的鼎盛,像日本政府資助能樂以保持其國劇地位一樣,從容涵養經典、創造經典,讓京劇自然、優雅地存在,始終抓住真正熱愛它的人。 (原標題:京劇 百年滄桑從頭閱)