精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

能不憶江南:一座“天城”的前世今生

2016/8/26 19:00:21 點擊數: 【字體:大 中 小】

杭州六和塔

西湖三潭印月

杭州,素有“人間天堂”美譽,歷史悠久而璀璨——秦朝設縣治,隋朝筑城郭,吳越建王城,南宋立國都,往事和傳奇在數千年的日日夜夜中流轉,層層疊疊積淀在這片土地上,累積在這座古城里。

千百年來,這座西方人眼中的“天城”,迎接著接踵而至的拓荒者、朝拜者、淘金者、筑夢者……杭州,作為江南文化、甚至中華文明的代表,其對外交流史是世界文化互鑒的生動詮釋。作為2016年G20峰會的舉辦地,中國杭州,必將成為世界文明在交流、交融、交鋒中走向黃金時代的偉大見證者。

“天城,在哪里?”

冷峻的風,從黑黢黢的空中刮過,沿著犬牙交錯的高聳檐廊,掠過清凌凌的湖面,悄然降落在夜的深處。

這是公元1492年的秋風。

這一年,在中國是弘治五年,大明王朝經歷了奸佞當道、萬馬齊喑的成化一朝,抖落了一路的風塵,舔舐著滿身的傷口,正在喘息著,低徊著,觀望著,等待期許已久的輝煌。他們也許并不知道,令人興奮的弘治中興即將到來,因為一個少年的誕生,這些年、這些事,注定被寫入厚厚的史冊。

這個叫做朱祐樘的皇帝已經二十二歲了。五年前,在位二十三年的父親駕鶴西歸,老皇帝給他留下了一個糟糕無比的爛攤子。國喪之后,不到十七歲的少年朱祐樘無奈地扛起了大明王朝這副沉甸甸的江山。他即位初期便遭遇天災人禍,黃河發大水,陜西鬧地震;五年過去了,天災人禍依然不斷,廣西古田壯族農民起義,貴州都勻苗民起義,件件都是麻煩事。

他是明朝十六個皇帝中的第九個,大明王朝的國運剛剛行進到半程,便已千瘡百孔。未來,在歲月的古井里,靜靜地等候著他,像等候著一個力挽狂瀾的巨人。很多年以后,歷史,這個慈祥、嚴厲又睿智的老人給了他一個贊許的稱號:明孝宗,而這少年確實不曾辜負過他肩負的這個江山。他寬厚仁慈、勤于政事、勵精圖治,一次次為瀕危的王朝扭轉乾坤。這一年,他又要出場了。

秋,早已在不知不覺間來臨。夜幕四合,夜涼如水,空落落的樹林里寂靜無聲,倦鳥早已歸巢,鼎沸的人聲隨著墜落的夕陽消失在黯淡的夜色里。草地上一些新黃代替了舊綠,枯葉捧著薄薄的露水,靜靜地散發著潮濕的氣息。銀杏樹小扇子般張開的葉子開始由翠綠轉成金黃,在夜色中熠熠發光,隨即飄然四散,鋪就了一地燦爛的碎金。

這是一個平平常常的秋天。夜將要走到盡頭,黑而且涼。啟明星那如水波跳躍的音符,如常般照亮著無數后來者的征程。在地球的另一端,歐洲的史官謹慎地記錄下這個日子——1492年10月12日。

兩個多月前的8月3日,意大利航海家哥倫布帶著87名水手,駕駛著“圣馬利亞”號、“平特”號、“寧雅”號三艘帆船,離開了西班牙的巴羅斯港,開始遠航。

海上的生活沉悶單調,水天茫茫,無垠無際。過了一周又一周,水手們沉不住氣了,吵著要返航。就是在這樣艱難的旅途中,哥倫布率領三艘帆船,經過兩個多月的航行,前方仍然是漫長的黑暗。

10月11日,哥倫布看見海上漂來一根蘆葦,他高興得跳了起來!有蘆葦,就說明附近有陸地!果然,這天夜里10點多,他們發現了前面有隱隱的火光。第二天拂曉,水手們終于看到了一片黑壓壓的陸地,全船發出了歡呼聲。

哥倫布開心極了。那時,充滿迷信色彩的歐洲,大多數人認為地球是一個扁圓的大盤子,認為海洋的盡頭有魔鬼守候著,再往前航行,就會到達地球邊緣,帆船就會掉進深淵。然而,哥倫布堅信,海洋的盡頭是一片新土地。現在,他終于用事實證明了那些傳說的虛妄不經。

1492年的天空布滿鋼鐵般的倒刺,一個偉大的時代等待著云開霧散。月牙兒從一團淡淡的云層后透出氤氳的白光,霧氣不知不覺地包圍過來,像一枚枚急馳的子彈,在海面上、在每個人的身上鑄就了一層冰涼而透明的盔甲。

此時此刻,哥倫布的內心洋溢著難以言表的喜悅,因為他堅信自己已經到達了亞洲的東部沿海,堅信自己不久就可踏上夢寐以求的黃金之路——中國。

哥倫布出生于意大利的熱那亞。他從小最愛讀《馬可·波羅游記》,從中得知,中國、印度這些東方國家十分富有,簡直是“黃金遍地,香料盈野”,只要坐船向西航行,東方的財富就唾手可得。于是他便幻想著能夠遠游,去那誘人的東方世界。

這其實是一次橫渡大西洋的壯舉。在這之前,誰都沒有橫渡過大西洋,不知道前面是什么地方。

哥倫布也不知道。他努力控制自己激動的情緒,站在船頭,目光越過茫茫的海面,投向遠方的海岸線。

他在尋找什么?

一座城市,一座馬可·波羅所說的世界上最為雄偉、壯麗的城市——天城。找到了這座城市,就找到了傳說中的中國!“天城,在哪里?”哥倫布自問。他滿懷憧憬,甚至想象自己跨越天城里成千上萬座石橋去見中國皇帝的場面……此時此刻,他浮想聯翩,他不知道這座城市在哪里,不知道它在歷史上舉足輕重的分量——那個時代,西方對中國了解得太少太少了。他不知道這里的百姓長什么樣子,說什么語言,如何作息勞動,他不知道自己將面對什么,將看到什么,他不知道的還有很多很多。他不知道,是的,他一定不會知道,這座“天城”的中文名字就是——杭州。

“巖石!汝何時得開!”

然而,哥倫布錯了。

10月12日,哥倫布帶領三艘帆船,終于踏上了新大陸。他認為,這毫無疑問是他找尋已久的亞洲。但是,他錯了,這是美洲。那時的人們根本不知道在歐洲與亞洲之間,還存在著一個美洲——哥倫布更是壓根兒連想都沒想過。

不需要再討論——究竟是人找到了世界,還是世界找到了人。哪里有比這更亙古的傳說、更癡迷的尋覓?哪里有比鐫刻在人們心頭更永久的佇望?蒼茫的大海上,哥倫布播撒的種子已化作滿天繁星,可是,懷揣著夢想的歐洲,連同四處尋找這夢想的哥倫布,又一次失望地發現,存在于他們想象中的那個遙遠的中國、那個遙遠的天城,仍然是一個無比遙遠的夢。

天城—杭州,幾乎可以認定是唯一曾經無數次托夢給西方、讓整個歐洲為之迷醉的中國城市。

史學家從殘存的史料推測,西方人將杭州稱為天城,源于“上有天堂,下有蘇杭”這句諺語,口口相傳中的天堂,毫無疑問就在中國。

可是——杭州,在哪里;天城,在哪里?中國,又在哪里?

中國與歐洲,分別位于歐亞大陸的東西兩端,相距遙遠,中間還有崇山峻嶺、江河湖海、戈壁沙漠。公元前6世紀,在地中海地區誕生了輝煌的古代希臘文明。至少在公元前5世紀,中國所產的絲綢、茶葉已經遠銷到古代希臘文明的中心——雅典。盡管如此,以希臘為中心的西方,仍然對中國文明一無所知,甚至在很長一段時間,他們堅信居住在世界最東方的居民就是印度人。

公元前2世紀后期,西方人通過橫貫中亞的陸上“絲綢之路”獲悉,在遙遠的東方有一個盛產絲綢的民族“賽里斯”;公元1世紀中期,西方人又通過海上“絲綢之路”得知東方有一個被稱為“秦尼”的國家。最初,他們認為,這是兩個不同的國家,古希臘科學家托勒密的《地理學》則支持了這種誤判。在著作中,托勒密言之鑿鑿地寫道:

從歐洲最西端越過大西洋向西航行,距東亞并不遙遠。在東亞地區有“賽里斯”和“秦尼”兩個國家。賽里斯在北部,被群山環繞,這里有幾條大河,它的都城是賽拉城,其經、緯度分別是177°15′、37°35′。賽里斯的東面是未知的土地,它的南面則與秦尼接壤。秦尼的東面及南面都是未知的土地,西面與印度相鄰。秦尼都城的位置是經度18°40′,南緯3°。秦尼的南部瀕臨一個“大海灣”……

托勒密對于中國的論述,長期影響了歐洲。就在整個歐洲為托勒密所誤導、在一片黑暗知識的黯淡背景中屢屢沖破迷霧努力尋找中國的時候,有且只有一個名字,在他們的夢想中從未動搖,那就是作為“人間天堂”的“天城”杭州。

秦朝設縣治,隋朝筑城郭,吳越建王城,南宋立國都,往事和傳奇在數千年的日日夜夜中流轉,層層疊疊積淀在這片土地上,累積在這座古城里。光陰像一只又一只驚慌失措的鳥,箭一般地飛向高空;然而,大地和古城卻神態自若,列祖列宗在這里繁衍生息,子子孫孫在這里綿延賡續——這是一群人的力量,也是一座城的力量;這是一群人的魔法,更是一座城的魔法。

找到了杭州,就找到了中國,就找到了天堂。

西方尋找天城的行動轟轟烈烈,找到天城的故事卻是悄無聲息——

13世紀中期,法蘭西國王路易九世的一名隨從魯布魯克從君士坦丁堡出發,橫穿黑海,在克里米亞半島上岸,一路東行,經過俄羅斯南部草原,進入蒙古高原,終于抵達中國。中國文化令他嘖嘖稱奇,他在日記中寫道:“他們用一把像漆匠用的刷子寫字;他們在一個方塊里寫幾個字母,這就形成一個字。”他試圖繼續向南方行進,找到長生不老的“蓬萊仙境”,然而,他失敗了,但值得慶幸的是,他第一次將杭州的信息帶到了歐洲。這些信息間或道聽途說、真真假假,間或模糊不堪、以訛傳訛,比如他說,中國有一座城市,城墻是用白銀砌的,城樓是用黃金造的,而這座城市,就是古希臘和古羅馬傳說中的那個以絲綢著稱的“賽里斯”。

半個多世紀后,一名意大利的傳教士鄂多立克離開他的家鄉諾瓦,從波斯灣乘船前往印度,又從印度經海路抵達中國,最后經過廣州、泉州、福州最終到達杭州。此后,他沿著大運河來到北京,出河西走廊,沿著陸路“絲綢之路”到達西亞,最后返回故鄉。他的身體在長途旅行中累垮了。去世前,他在病榻上將沿途所見所聞記錄成書,不吝用最美的語言描述杭州:“它是全世界最大的城市,確實大到我不敢談它。它四周足有百里,其中無寸地不住滿人……城開十二座大門”,“城市位于靜水的礁石上,像威尼斯一樣有運河,它有一萬二千多座橋”,“男人非常英俊,膚色蒼白,有長而稀疏的胡須;至于女人,她們是世上最美者”。

1338年,居住在法國南部阿維尼翁的教皇派出一個使團來到中國,其中一個成員馬黎諾以非凡的熱情記錄了杭州:“中國是世界上最美麗的國家,國土最為遼闊,人民最為幸福。此國有一個著名的城市,名為杭州”,“此城最美、最大、最富,在現在世界上的所有城市中,它是最為神奇、最為富貴、最為壯觀的城市”。

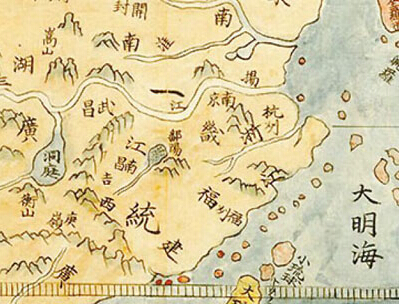

16世紀末,意大利傳教士利瑪竇來到中國,這個被大學者李贄贊譽為“到中國十萬余里”“凡我國書籍無不讀”的虔誠教徒,著手繪制很多種影響了整個世界的中文世界地圖,“明晝夜長短之故,可以契歷算之綱;察夷折因之殊,因以識山河之孕”。利瑪竇將其中最重要的一幅命名為《坤輿萬國全圖》,作為呈獻給中國皇帝的禮品。在這幅氣勢磅礴的地圖里,杭州相當準確地被標注在北緯30°的位置。

16世紀始,從大西洋繞過非洲通往東方的新航路被開辟出來,越來越多的歐洲人來到中國東南沿海,他們逐漸認識了中國,認識了杭州。在近代西方工業化以前,以絲綢、茶葉為代表的產品在國際市場具有相當強的競爭力,這是中國文明輝煌的一頁,也是世界近代文明的開始。然而,令人遺憾的是,此時的中國開始實行閉關鎖國的政策,嚴守明太祖“寸板不許下海”的禁令。更多深懷遺憾遠眺這塊神奇大陸的人,卻從未有緣踏進中國,遑論杭州?他們在內心發出無限的感喟:這真是一個不可思議的國家,但為什么就是不愿打開國門擁抱世界呢?

1574年,意大利傳教士范禮安描述“中國是個秩序井然的高貴而偉大的王國,相信這樣一個聰雋勤勞的民族絕不會將使用其他語言和文化的朋友拒之門外”。但是,事實讓他感傷。他遠渡日本,遙望中國,大聲呼喊——

“巖石,巖石!汝何時得開!”

“光榮應該屬于中國”

一去樓臺三十里,不知何處覓神州?

幾場大雨之后,又一輪酷熱卷土重來,那種秋雨霏霏、野草瘋長的濕漉漉的日子已經很遙遠,很朦朧,風干的往事因潮濕重新舒展開來——歲月是那么短,思念卻總是那么長。

摩肩接踵的人潮、美麗的湖光水色,逶迤蒼茫的群山,是人間的海市蜃樓,是天堂的紅塵景象,燈火家家市,笙歌處處樓。八千年前,跨湖橋人憑借一葉飄搖風浪的小舟、一雙滿是厚繭子的大手,創造了璀璨的跨湖橋文化,浙江文明史從此上推一千年。五千年前,良渚人在“美麗洲”繁衍生息,耕耘治玉,修建了中華第一城,創造了被譽為中華第一城的燦爛的良渚文化。而今,這座有著八千年文明史、五千年建城史的天城,驕傲地向著生命的晨曦、向著飽滿的成熟走去,她的目光星輝聚斂,她的身姿搖曳生香,她的腳步堅毅穩健。明朝田汝成編纂的《西湖游覽志余》記載:“自六蜚駐蹕,日益繁艷,湖上屋宇連接,不減城中……其盛可想矣。”東南形勝,三吳都會,端的是錢塘自古繁華,端的是天城長盛不衰!

數千年來,這座叫做天城的古城,傲岸地俯視著接踵而至的拓荒者、朝拜者、淘金者、筑夢者、遠征者,他們興師動眾而來,興師動眾而去。在朝圣的故事里,杭州是——有無數個前世、卻是唯一可以今夜枕夢的城市。在游子的夢囈中,杭州是——人人盡說江南好,游人只合江南老,春水碧于天,畫船聽雨眠。在鄉朋的宴席上,杭州是——為我踟躕停酒盞,與君約略說杭州;山名天竺堆青黛,湖號錢唐瀉綠油。在遠方的客人不辭萬里的驅馳中,杭州是——一葉扁舟泛海涯,三年水路到中華。心如秋水常涵月,身豈菩提那有花。

時間行進到20世紀30年代,在遙遠的不列顛群島,年屆不惑的英國生物化學家、科學技術史家約瑟夫·特倫斯·蒙特格馬瑞·尼哈姆挽著他相交至深的中國女友沿著冰封的泰晤士河邊散步,他在日記本上用中文歪歪扭扭地寫下了她的名字——魯桂珍。約瑟夫端詳自己的杰作,發誓道:“我必須學習這種語言。”接著,魯桂珍為他取了個中文名字——李約瑟。

此后,這個有著中國名字的英國人由衷地對中國產生了興趣,最后難以自拔地愛上了中國。出于對社會主義和中國的認知,李約瑟在激烈的反戰情緒影響下,開始了他的中國研究。他在集中精力完成第二本著作——被稱為“繼達爾文之后真正具有劃時代意義的生物學著作之一”的《生物化學與形態發生學》的同時,給英國的報刊寫文章,到倫敦參加游行,并出版小冊子,支持中國人民。1942年,李約瑟受英國文化委員會的資助來到中國,支援抗戰中的中國科學事業。他訪問了300多個文化教育科學機構,接觸了上千位中國學術界的著名人士,行程遍及中國多省。李約瑟認為,中國對世界文明的貢獻,遠超過所有其他國家,但是,所得到的承認卻遠遠不夠。

1948年5月15日,李約瑟正式向劍橋大學出版社遞交了《中國的科學與文明》的“秘密”寫作、出版計劃。他提出,這本一卷的書面向所有受過教育的人,只要他們對科學史、科學思想和技術感興趣;這是一部關于文明的通史,尤其關注亞洲和歐洲的比較發展;此書包括中國科學史和所有的科學與文明是如何發展的兩個層面,由此,不僅提出著名的“李約瑟之問”,而且做出更杰出的“李約瑟之答”:“如果真正要說具有歷史價值的文明的話,那么,光榮應該屬于中國。”

凡益之道,與時偕行。培根說過,黃金時代在我們面前,而不是身后。年輕的李約瑟一定未曾料到,這部卷帙浩繁的著作,不僅是中英文化交流的一個縮影,是世界文化互鑒的一個生動詮釋,更是世界文明在交流、交融、交鋒中走向黃金時代的偉大見證。

李約瑟用這部著作科學地證明了,中國的文明不僅是東方文明的典范,更應該是世界文明的重要組成;中國的光榮不僅屬于中國,更應該屬于全世界。1992年,為獎勵李約瑟對于世界科技和世界文明的貢獻,英國女王授予他國家的最高榮譽——榮譽同伴者勛銜,這是比爵士更為崇高的勛號。

讓我們隨著時間前溯五個世紀,回到公元1492年。這一年,哥倫布發現新大陸,由此開始了歐洲的大航海時代,推動世界歷史的現代化進程。這一年,一個叫做朱祐樘的少年迅速地成熟了,他的面龐依然稚氣,他的內心卻已無比強大。他在紫禁城漫步,沉思;回首,遠望。年輕的皇帝,殫精竭慮,嘔心瀝血,努力盡畢生之力,推動沉重的王朝、肩負古老的中國,讓她重新萌發生機,充滿朝氣地向前奔跑。

御史官鋪展書卷,焚香研墨,謹慎地寫下這一年的大事——明孝宗更新庶政,言路大開,凡是明憲宗親信的佞幸之臣一律斥逐。孝宗嘉納內閣大學士丘浚雅言,收集整理天下遺書。孝宗加總兵官,給總兵長印關防。刑部尚書彭韶等奏請問刑條例之裁定,孝宗從之。吏部尚書王恕提議停納粟例,以免貪財害民之事由是而生,孝宗停之。洪武鹽法漸壞,權貴專擅鹽利,官商勾結,孝宗改開中納米為納銀。吏部主事蔡清上言曰,賢者必用,不肖者必去,功必賞,罪必罰,此乃紀綱之大要,孝宗準奏……于是吏部尚書萬安、禮部侍郎李孜省、僧人繼曉等,或殺,或貶,或逐出京師;獲罪較輕的或貶官放逐,或流放邊地,或孝陵司香。大量起用正直賢能之士。同時,更定律制,復議鹽法,革廢一應弊政。

這一年的天城,正在數不清的困厄中掙扎。杭州府志載:杭州春二月,大旱;夏六月,大風雨,西山水發,大雨害稼;冬十一月、十二月,又大水,城墻崩壞,街市可乘舟而行。與此同時,仁和縣虎災數年,民饑而難。少年皇帝憫恤眾生,賑濟災民,安撫百姓,并著令杭州府免征一年稅糧,百姓終于得以喘息,安生。

一時間,政治清明,經濟繁榮,百姓富裕,朝野稱頌。

英國計量經濟學家麥迪森在其出版的《中國經濟的長期表現》《世界經濟千年史》為這個值得回味的時代開列了一串長長的數字:公元1600年,中國經濟占世界經濟GDP的29.2%,而在同樣的時期,歐洲各國的情況分別是:法國4.7%、意大利4.3%、德國3.8%、英國1.8%。無獨有偶,美國歷史學家彭慕蘭在他的著作《大分流:歐洲、中國及現代世界經濟的發展》中提出:何以中國尤其是江南的富庶一度為世界所忽視?他用比較的方法得出的結論令人深思:中國文明一直保持在世界領先位置,它內心的活力恰是這種文明樣式賡續綿延的動力,如何讓這種動力成為世界文明繼續前行的力量,這需要驕傲的西方反思。

昨日的天城——江南好,風景舊曾諳。日出江花紅勝火,春來江水綠如藍。

今日的杭州,今日的中國,抖落風霜,揚鞭奮蹄,努力找回歐洲兩千余年的憧憬,找回古老東方永遠不老的情懷、永遠不曾變涼的熱血,找回這個世界回家的識路地圖。

拿破侖征戰沙場數十年,創造了無數軍政奇跡與文化輝煌。回顧一生,他意味深長地說,世上有兩種力量:利劍和思想;從長而論,利劍總是敗在思想手下。誠哉斯言。

幾度夢里回天城,教人怎不憶江南?

李舫(作者為人民日報高級記者,中國散文學會副會長)

責任編輯:M005文章來源:光明日報

下一條:沒有了上一條:50個千年古鎮古村落列入安徽地名文化遺產名單

相關信息

精彩展示

評論區