精彩推薦

熱點(diǎn)關(guān)注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點(diǎn)排行

源于南陽的姓氏

2014/7/8 17:36:24 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

白

白姓望出南陽。來源有四:1、據(jù)《姓氏尋源》及《元命苞》所載,遠(yuǎn)古時(shí)期,我國北部的姜姓部落首領(lǐng)炎帝有一個(gè)大臣叫白阜,精通水脈,為疏通水道作出了貢獻(xiàn)。他的子孫便以“白”為姓,稱白氏。2、出自姬姓。據(jù)《元和姓纂》、《唐書·宰相世系表》載:周太王五世孫虞仲的后人百里奚,出生于宛。后到秦國為左相。百里奚的兒子百里孟明視生二子,一曰西乞術(shù),一曰白乙丙(名丙,字白乙)。白乙丙官拜秦國大夫,其后人以字為氏,這就是秦國的白氏。3、唐白居易自序家狀,曰出于楚子建之子白公勝。4、他族改姓。據(jù)《臺(tái)北縣氏族略》:唐時(shí),有白元光本為突厥人,后封為南陽郡王,其后裔為白氏。

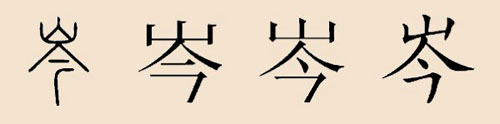

岑

出自姬姓。周文王異母弟姬耀之子渠,武王封于梁國北岑亭,子孫因以為氏,即岑氏。岑氏世居南陽棘陽(棘陽,漢縣,在今新野縣境),自東漢至隋唐,岑氏名人輩出,為南陽望族。特別是唐代,曾三世為相,聲震朝野,顯赫一時(shí)。岑氏望出南陽,南北朝時(shí)其族人因避亂寓居江陵(在今湖北省),故其后多有生于江陵者。

崔

崔姓的歷史已有三千多年。崔姓的祖先可追至商末周初的南陽人姜尚,也就是民間傳說中的姜子牙。周朝建立后,由于姜尚功勛卓著,被分封至齊國,成為齊國的開國君主。齊國是西周初年周武王分封的重要諸侯國之一,都城在臨淄(今山東省淄博市東北)。姜尚的兒子丁公亻及,是齊國的第二代國君,他的嫡子叫季子,本來應(yīng)該繼承王位,但他卻將王位讓給了弟弟叔乙(即乙公得),而自己則住到食采地崔邑(今山東省章丘縣西北),后來就以邑為氏,崔姓于此誕生。因姜尚的先祖被封于呂(今河南南陽市西),所以也叫呂尚。追根溯源可知,崔姓出自姜姓,得于今山東省章丘縣,源于今河南省南陽市。

鄧

源于子姓,出自曼姓。商武丁封其季父于鄧,為鄧侯,賜姓曼,建立鄧國(今河南南陽鄧州市、新野縣一帶)。《元和姓纂》:“鄧,曼姓,殷時(shí)侯國也。春秋時(shí)鄧侯吾離朝魯,后為楚文王所滅,子孫以國為氏。”故鄧姓尊曼季為鼻祖。由于楚、鄧系甥舅之邦,楚滅鄧后鄧氏子孫依然安居故土,成為楚人,有的還在楚國做官,如被稱為“楚之良”的鄧廖即是。

董

相傳顓頊的己姓后裔中有一個(gè)叫叔安的被封于,所以叫叔安,又叫蓼叔安,蓼位于今天河南省唐河縣南部的湖陽鎮(zhèn)一帶(見廖姓)。叔安有個(gè)兒子叫董父,熟知龍的習(xí)性,被帝舜任命為豢龍氏,專司養(yǎng)龍,由于董父盡職盡責(zé),帝舜將董父封于川,川位于今天的河南省臨穎縣境內(nèi)。《太平寰宇記·許州》中記載:“舊許州臨穎縣有豢龍城,相傳即董父封邑。”董父的后裔以董為姓,這是董姓的主根,得于臨穎,源于唐河。

杜

杜姓源頭主要有三支,其中兩支出自河南。第一支出自酒神杜康,第二支出自祁姓,第三支出自少數(shù)民族。南陽是杜姓三大郡望之一。春秋戰(zhàn)國時(shí)期,已有杜姓人在魯、晉等國為官。秦代時(shí),魯國杜泄的曾孫杜赫為大將軍,受采邑于南陽衍邑(今河南南陽西南),時(shí)人稱為杜衍。其孫杜札曾任南陽太守。這支杜氏在南陽發(fā)展很快,使南陽成為杜姓的郡望之一。

樊

樊姓的起源主要有二:一是出自姬姓,其始祖為周王的后人仲山甫,也有書上稱他為仲山父。仲山甫是輔佐周宣王中興的大臣,深受周王的器重。當(dāng)時(shí)宣王的大臣尹吉甫曾作詩《民》來贊頌仲山甫的功績,這首詩收錄在《詩經(jīng)》中。周宣王賜他封地于樊,所以他又被稱為樊仲、樊穆仲。樊,也叫陽樊,在今河南省濟(jì)源市西南,是樊姓的祖根所在。仲山甫的后裔遂以封地作為自己姓氏。周朝后期由于樊國為晉所滅,仲山甫的后裔子孫流落各地。自戰(zhàn)國至西漢,樊姓有一支遷居到南陽唐河縣湖陽一帶,迅速繁衍成為南陽地區(qū)大姓。西漢末年,湖陽樊姓到樊重這一代成為當(dāng)?shù)赜忻暮雷濉7厥菛|漢光武帝劉秀的外祖父。東漢建立后,劉秀先后封樊宏、樊丹、樊尋、樊忠、樊茂五人為侯,并追封樊重為壽張敬侯。樊宏的長子樊精通儒學(xué),授徒三千,時(shí)人稱為樊侯學(xué)。到漢明帝永平年間,湖陽樊姓與外戚郭、陰、馬姓掌握了東漢朝政大權(quán),并稱為“四大姓”。西晉永嘉年間湖陽樊姓宗族為避戰(zhàn)亂南遷于淮南一帶。湖陽樊姓樊宏的后人樊僧遠(yuǎn),則舉家遷于今江西廬江定居,為廬江樊姓的始遷祖。到隋唐的時(shí)候,湖陽樊姓樊宏的后人樊詠遷居到河中府河?xùn)|縣(今山西永濟(jì))。另有湖陽樊姓后人樊思賢遷居于湖北江陵,為江陵樊姓始遷祖。宋元時(shí)期,樊姓子孫為避戰(zhàn)亂,很多人由北方遷到浙江、江蘇、安徽等地居住。到明清兩代樊姓子孫或躲戰(zhàn)亂,或旅居異鄉(xiāng),或做官外任而散播到南北各地,成為我國分布比較廣泛的姓氏。

范

范姓出自祁姓,是帝堯的后裔。公元前593年帝堯裔孫劉累的后裔隨會(huì)率晉軍打敗了經(jīng)常騷擾晉國的赤狄,升任太傅,食邑移封于范(今河南范陽縣境),又稱范會(huì)。范會(huì)去世后謚號(hào)“武子”,史稱范武子。他的子孫從此便在范地定居下來,以居邑為姓氏,形成范姓。范武子家族是晉國主要貴族之一,權(quán)勢顯赫。范武子的兒子范燮(史稱范文子)、范文子之子范(史稱范宣子),均在晉國執(zhí)政。晉國被韓、趙、魏三家瓜分后,范姓的一支南遷到南陽順陽(今淅川縣境),很快成為天下范姓最顯赫的一支。順陽范氏興起于秦漢,顯貴于魏晉南北朝,衰落于隋唐。期間簪纓不絕,累世相繼,成為中原范氏的代表。春秋時(shí)的南陽人范蠡出仕越國,輔佐勾踐勵(lì)精圖治,重振國家,攻滅吳國,率先聞名天下。

姜

南陽為姜姓祖根地之一。姜姓出自炎帝神農(nóng)氏。因炎帝生于姜水(即今陜西之歧水)故姓姜。其后炎帝子孫以各種原因多改為他姓,至虞夏之際,炎帝裔孫、四岳始祖伯夷因輔佐大禹治水有功,被封于呂,建立呂國,被賜以祖姓姜,接續(xù)炎帝香火。西周時(shí)的姜尚(姜子牙,今南陽人)因輔佐周武王伐紂有功,被封于齊,建立齊國,傳二十九世至齊康公為田氏政權(quán)取代,姜尚后代散居各地或姓呂,或姓姜。

酈

酈姓出自夏朝,源頭在內(nèi)鄉(xiāng)。黃帝后裔受封于酈,并立國為酈。其國故城在今內(nèi)鄉(xiāng)縣趙店鄉(xiāng)酈城村。《姓譜》:“夏禹封黃帝子孫于酈,后以為氏。”

廖

廖姓的來源出自古國名。古蓼國有二,一在今河南固始縣東,一在今河南唐河縣南。史稱之為東蓼、西蓼。古時(shí)廖、寥、蓼等字音同字通,因此蓼國即廖國。西蓼是古帝顓頊的后裔叔安所建,為己姓國。據(jù)文獻(xiàn)記載,早在夏代,帝顓頊的裔孫叔安被封于(又作蓼、廖)在今河南唐河縣南三十五公里的湖陽鎮(zhèn)一帶,地域包括唐河南部及湖北棗陽北部。至今湖陽鎮(zhèn)尚有蓼山、蓼王廟等遺跡。鎮(zhèn)北有一條

小河仍名蓼陽河。這些地名都與古蓼國有關(guān)。蓼國被楚滅掉,遺族以國名為姓。三國蜀漢將領(lǐng)廖化即其后裔。

呂

呂姓是以古呂國的國名為姓的姓氏。古呂國為炎帝后裔所建。炎帝的后裔伯夷因協(xié)助大禹治水有功,封于呂,建呂國。夏、商時(shí)期,這支呂人一直在今山西的呂梁山一帶活動(dòng)。商朝末年,呂侯加入了西周反商聯(lián)盟,因而受到周文王的器重。周宣王時(shí),為安定“南土”,將呂國遷封到今河南南陽市境(今南陽市西15公里董呂村)。公元前688年,呂國之地被楚國侵占,楚文王將呂國遺族東遷到今河南新蔡縣西南,復(fù)建一小國,作為楚國的附庸,這個(gè)呂國被稱作“東呂”,以區(qū)別于南陽之呂國。東呂后來被宋國滅掉,族人移居到江蘇銅山東北,該地漢代名呂縣。蔡平侯復(fù)建蔡國時(shí),把蔡國從上蔡遷到東呂故地,其地遂名新蔡。西、東二呂相繼滅亡之后,遺族均以原國名為氏,形成呂姓,這就是后世呂姓的主要來源。

彭

彭姓為當(dāng)今中國大姓,其源頭主要有兩支。第一支出自大彭氏國。顓頊的后裔彭鏗在堯帝地得到任用,到商代時(shí)被封于大彭(今江蘇徐州),后世稱其為彭祖或老彭。大彭氏國在商朝武丁時(shí)期被滅,子民以國為氏,遷至申(今河南南陽),后代散居各地。

申

申姓主要來源于古申國,出自姜姓,是炎帝神農(nóng)氏的后裔。申人于西周初年受封為諸侯,早期的居地在今寧夏中衛(wèi)縣至陜西米脂縣一帶,史稱西申。周宣王時(shí),申伯為王舅父,入朝為相,權(quán)勢顯赫。當(dāng)時(shí),宣王為加強(qiáng)對(duì)南土的控制,改封申伯于南陽盆地(今河南南陽),命他統(tǒng)理南方,史稱南申。春秋時(shí),楚滅申。申國滅亡后,族人以國名為氏,就是申姓。

唐

唐姓的主要源頭有二,分別出自祁姓和姬姓。姬姓唐氏有兩支。一支為唐叔虞的后裔。周成王滅祁姓唐國后,將唐國故地分封給自己的弟弟叔虞,稱唐叔虞,其后有唐氏。另外,春秋時(shí)期,在今河南唐河縣東北部一帶有一個(gè)唐國,為周代“漢陽姬”(即在江漢流域的周同姓小國)之一,周朝初年即已立國,但該國初封者失載。公元前505年,唐國為楚所滅,子孫以國為姓,形成姬姓唐氏的一大支脈。祁姓唐氏為帝堯的后裔,也分為兩支。分別得姓于河北唐縣和山西翼城。

宛

宛姓出自南陽。商朝武丁子文封侯于苑地(宛、苑、菀,音同義近,作宛地名通用),其后裔以宛(苑)為氏。

南陽王姓蒙古族

明朝開國初年,徐達(dá)、常遇春的部隊(duì)逼近元大都,元順帝倉惶逃向大漠,留下其弟準(zhǔn)王監(jiān)國。準(zhǔn)王看到大勢已去,喚來王子佛家奴、報(bào)恩奴、接待奴及侄子和尚王成,命他們逃經(jīng)甘州去找司駝王。一行人曲折流浪,至潼關(guān)因守兵把守嚴(yán)密不能西行,于是逃經(jīng)南陽。老大落戶唐河大河屯,老二落戶新野王集,老三落戶鎮(zhèn)平晁陂,和尚王成的后裔落戶淅川九重。現(xiàn)王姓蒙古族的后裔在南陽近六萬人。

吳

吳姓是黃帝的后裔。黃帝的二十五世孫古公父有三子,長子泰伯,次子仲雍,三子季歷。季歷的兒子姬昌就是后來的周文王。泰伯、仲雍為了能讓其父古公父將王位傳給季歷,然后再傳給姬昌,“三讓王位”,最后遠(yuǎn)遷至無錫梅里,建立一個(gè)新的國家,自號(hào)“勾吳”,創(chuàng)始了吳姓,吳太伯被奉為吳姓開姓始祖,也稱得姓始祖,其弟弟仲雍為傳姓始祖。吳國傳位25位君王,歷時(shí)七百多年后,在吳王夫差的手里滅亡了。吳國滅亡以后,宗室四散逃亡,以吳為氏。后歷經(jīng)戰(zhàn)國數(shù)百年動(dòng)蕩,吳氏在秦漢時(shí)期隨著吳芮、吳漢等家族的稱王封侯,開始走上復(fù)興之路。吳芮在西漢王朝建立過程中,滅秦有功,被劉邦封為長沙王。東漢時(shí)期南陽吳氏,名震天下,大司馬大將軍吳漢是東漢王朝的開國功臣,云臺(tái)二十八將之一,功封廣平侯。吳漢家室十余人封侯,榮尊東漢。東漢后期,吳漢長子吳成后裔在豫南、鄂北等地形成了吳氏望族,史稱“南陽吳氏”。次子吳國后裔在魯南、豫北等地形成吳氏望族,史稱“濮陽吳氏”。自吳漢至今近二千年,吳漢后裔已遍居大江南北,國內(nèi)海外,其總?cè)丝诮f。近年海內(nèi)外吳漢后裔紛紛探根朔源,回歸吳漢祖地,尋根問祖。

謝

出自炎、黃二帝之后。《世本·姓氏篇》:“謝,任姓,黃帝之后”。黃帝之子有14人得姓,其中任姓建有10個(gè)國家,謝為其一。謝在夏商周皆為諸侯國,后為周宣王所滅,在謝舊土營建謝邑,以封申伯。任姓謝國滅亡后,國人以國為氏,即謝氏。

責(zé)任編輯:M005文章來源:印象河南網(wǎng)

相關(guān)信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評(píng)論區(qū)

友情鏈接

商都網(wǎng)

中國網(wǎng)河南頻道

印象河南網(wǎng)

新華網(wǎng)河南頻道

河南豫劇網(wǎng)

河南省書畫網(wǎng)

中國越調(diào)網(wǎng)

中國古曲網(wǎng)

博雅特產(chǎn)網(wǎng)

福客網(wǎng)

中國戲劇網(wǎng)

中國土特產(chǎn)網(wǎng)

河南自駕旅游網(wǎng)

中華姓氏網(wǎng)

中國旅游網(wǎng)

中國傳統(tǒng)文化藝術(shù)網(wǎng)

族譜錄

文化遺產(chǎn)網(wǎng)

梨園網(wǎng)

河洛大鼓網(wǎng)

剪紙皮影網(wǎng)

中國國家藝術(shù)網(wǎng)

慶陽民俗文化商城