精彩推薦

熱點關注

- 1、寶豐清涼寺汝窯遺址的發掘(一)

- 2、葉邑故城的前世今生

- 3、平頂山清涼寺汝官窯遺址

- 4、汝瓷遺址張公巷

- 5、軋琴的藝術特征

- 6、汝瓷燒制技藝的特色

- 7、應國墓地有銘銅器

- 8、河南平頂山應國墓地發現楚國貴族墓

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

- 1、寶豐清涼寺汝窯遺址的發掘(一)

- 2、葉邑故城的前世今生

- 3、平頂山清涼寺汝官窯遺址

- 4、汝瓷遺址張公巷

- 5、軋琴的藝術特征

- 6、汝瓷燒制技藝的特色

- 7、應國墓地有銘銅器

- 8、河南平頂山應國墓地發現楚國貴族墓

應國墓地有銘銅器(6)

2013/12/7 14:30:23 點擊數: 【字體:大 中 小】

銘文記述了周王在姑(地名)賞賜給爯貨貝與馬匹的事情,反映了周王室與應公室的親密關系。尤其值得注意的是,爯簋與應侯爯簋都是爯為祭祀其亡父文考釐公所做的器物,因此可以肯定地說這兩件器物的作器者爯是同一個人。兩器年代大體在西周中期。在盨銘中已冠以應侯稱謂,而簋銘則僅稱其名而已,因而推測爯在做簋的時候可能還沒有正式即應侯之位。此前,我們已將應侯爯盨斷為恭王時器物,故簋的年代應略早于盨,約當于穆共之際或穆王末年。

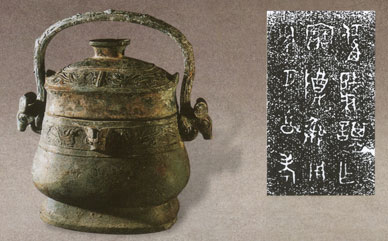

除上述兩件器物之外,爯所做的器物還有銅卣和銅尊各一件,都是應國墓地M84出土,只是在卣、尊的銘文中,爯字的寫法有所變異罷了。(注:上“任”下“爯”)(爯)卣上有器蓋,側有提梁。獸周邊有折壁,頂部上隆,中心有握手。器口呈圓角長方形,子口較直,與器蓋的母口嚴密扣合。粗頸,腹部下垂,矮圈足。蓋緣與口緣飾細紋襯地的長尾鳳鳥紋,并各間以兩個高浮雕式獸首。提梁兩端飾圓雕式羊首,表面飾蟬紋。器底與蓋內鑄有相同的銘文,均3行12字,為:"爯肈(肇)諆乍(作)寶(注:左“阝”右“尊”)彝,用夙夕享考(孝)"通高(含提梁)20.6、器高(帶蓋)17.8、口徑為12.3x87厘米(圖6)。

責任編輯:C009文章來源:中國收藏網 2007-09-07

下一條:沒有了上一條:河南平頂山應國墓地發現楚國貴族墓

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區