-

沒有記錄!

“漢興之地”芒碭山埋藏的儺遺存——最后的漢舞

2014/2/18 10:16:36 點擊數: 【字體:大 中 小】

芒碭山被稱為“漢興之地”,儺被稱為“最后的漢舞”。一始一終,飽含著太多的滄桑和故事。

有學者考證說,“漢”字源自“儺”。這雖是一家之言,但也從一個側面說明了儺與漢族的緊密關系。在漢代,亦是舉國行儺,稱為“漢儺”。

至今,芒碭山仍保存著完整的中原古儺的“活化石”、一個過往中國的標本——芒碭古儺,這不能不說是一種歷史機緣與巧合。

在漢民族現存的、具有宗教色彩的儀式中,儺作為一種民間力量,承載了漢民族最為原始的力量和尊嚴,其通過各種儀式活動來表達祈福人壽年豐、國富民強和天下太平。

孔子說過,禮失求諸野。就是說,鄉村往往是文明最后的保留地,民間才是中國之重。

而與芒碭古儺相依相存的,是這里漢王陵中豐富的儺文化遺存。它以物質遺產的形式與鮮活的非物質文化遺產芒碭古儺互為補充,承載著大漢民族的遺風。

永城的22座西漢梁國王陵,更像是22座西漢文博館,出土各類珍貴文物有2萬余件,其中有不少儺俗的歷史遺存。

梁王墓玉面罩

為儺面具實物遺存

儺樂、儺曲是中原古儺的重要組成部分,也是以后儺戲的主要構成。先秦時期,儺樂主要為祭祀音樂,簡單古樸。至西漢時期,梁國有聞名天下的“睢陽曲”,是由許多種樂器合奏而成的。因此,芒碭山的西漢梁王墓群中經常出土有瑟枘、琴珍,分別是漢代瑟、琴的構件,其中瑟枘的制作非常精致,由青銅鑄成,帽上還鑲嵌綠松石、珍珠瑪瑙等。

儺面具是儺文化的象征符號,也叫“臉殼”或“假面”,是流傳數千年的藝術表情。戴上面具是神,摘下面具是人。由于面具為祖先神靈的憑依之物,佩戴面具,就會溝通人神,獲得神力。儺面具種類眾多,造型各異,均為楊柳木和香樟木所雕,然后敷彩上漆,粗獷樸拙、莊典華麗。有的儺班面具雕刻后,還要舉行開光儀式,使其充滿神靈之氣。20世紀80年代,當時的中國美術家協會主席華君武認為:巫儺面具是“民間藝術的寶庫”。

春秋戰國之后,儒家“史官文化”興起,取代了虛無縹緲的“巫官文化”。漢以后的儺祭,結合了傳統的歌舞,有了娛人化的傾向,猙獰神圣的儺面具開始戲曲化,經歷了動物面具、鬼神面具、傳說中的英雄人物面具三個階段。面具色彩由單純的紅黑色向無形色的組合方面轉化。

芒碭山梁王墓中出土的珍貴的玉面罩,成為儺面具的實物遺存之一。1986年,在僖山一號墓出土一件金縷玉衣,文物部門考證此墓可能是西漢梁國末期的國王劉遂的墓。1994年,在窯山一號墓出土另一件金縷玉衣,此墓可能是西漢末期梁王劉嘉的墓。這件金縷玉衣由頭部、玉面罩、上身、袖子、手套、褲筒和鞋等12個單位組成,全長1.78米,由2008片玉片編成。

上古時人死后,用假面蓋在臉上,讓他永遠不變樣子,因為人死后時間一長就會腐爛,活人不想看見死人骨頭和可怕的臉,蓋在臉上的面具古人叫做“祝嘏”。至今,中原一帶農村人死后有蓋“蒙臉紙”的習俗,即用一張黃色草紙蓋住死者的臉,這是玉面罩的簡化。

除了金縷玉衣外,梁王漢墓群還出土很多玉制品,如雕龍琢鳳的玉璧、象征王權的玉戈以及玉佩、玉舞人等。但是,當時中原并不產玉,這些大量的玉來自哪里?據史料記載,梁國使用的玉衣片都是來自新疆的和田玉,該地所產的玉是當時全國最好的玉。運輸的途徑,是通過絲綢之路從西域運到中原商丘。有別于中土的西域面具舞,很有可能也在此時通過絲綢之路傳入中原,與漢儺進行了融合。

漢畫像石上的儺舞圖

芒碭山漢代畫像石中豐富而形象的儺文化內容,使我們不但對漢代中原的儺文化有一個直觀的認識,而且對儺文化的起源也有一定的啟發。

永城太丘漢畫像石中,有“百熊率舞”圖,由此我們可以想象出史書中所記載的“擊樹擊石,百獸率舞”的場面:人們身穿獸皮,頭戴面具,裝扮成各種動物,在用木器和石器擊打出的節奏下,模仿出各種動物的叫聲和動作,跳著、叫著,興高采烈。在舞蹈中,裝扮成獵手的舞蹈者將動物們一一“射殺”,所有的人則都得到了最大的滿足。他們相信,在各種對象之間存在著超自然的聯系,即“萬物有靈”,通過這種巫術儀式可以達到一定的實際目的,如獲取獵物、驅魔逐疫等。

永城酂城出土的漢畫像石中,有一塊石頭畫有九只形態各異的熊,一字排列,集體翩翩起舞。其中最右邊的一只熊露半身,右爪揚起拍手,第二只熊站立接應,第三只回首張望,第四只熊跳起四肢,第五只邊唱邊舞,第六只應聲附和,第七只搖頭蹲坐,最左邊還有兩只回頭作欣賞之狀。舞場下二道平直線,作為舞臺平面,上面刻垂幔襯頂,似正在上演著一副百熊率舞的場面。九只熊伴隨著音律,富有節奏地你唱我和,你舞我隨,起伏不定,這是漢畫像石中的一塊珍品,現珍藏于河南博物院。

古代的人若和神物聯系在一起,這個人也就成了神人。古史傳說:遠古的方相氏(官名,掌管儺禮)就是熊的化身,他為司儺之官,常蒙熊皮,長四只黃金般的眼睛,穿著黑色的衣服,朱紅色的褲子,執戈揚盾,能率百官而抵難。《后漢書·禮儀志》:“方相氏黃金四目,蒙熊皮。”據說方相氏是夏禹執政時所封的官職,黃帝的祖先是有熊氏,熊是黃帝的崇拜物,方相氏就成了有熊氏的化身,擔負著保護華夏民族的重任。它不僅能在宮廷和尋常百姓家中驅疫,同時也能在墓內打鬼。因此,漢代的人在送喪時也用他作先導,讓他開路辟神道,永城市酂城出土的這塊“百熊率舞”畫像石可能展示的就是方相氏的風采。

東漢時期,宮廷大儺比起周代有了很大發展,于方相氏之外,出現了他的助手十二獸并署有名字。方相氏率領十二神獸,逐室驅疫。晉代司馬彪《續漢書·禮儀志》記載的這種漢末儺制,其他所有后漢史書全都沒有提及,成為千古之謎。

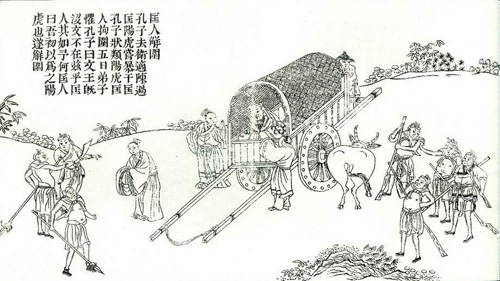

漢代的面具舞不得不提的有“舞像”。所謂“舞像”就是戴假面、著假形時而舞蹈,一般的假形為魚龍百獸。舞像的藝人稱為象人,把象人扮演的鳥獸假形稱為“像”。漢代“舞像”中著名的節目有《總會仙倡》和《魚龍蔓延》,這兩個節目都是裝扮成虎、熊、龍等典型的形象。

除此之外,還有“魚舞”、“鳳舞”之類的擬獸舞蹈。這些在芒碭山漢墓中,都有相應的漢畫像石出現,如在墓葬的門柱、門扉上刻的執笏門吏、人首獸身、人面鳥形、二龍穿碧、黃帝戰蚩尤、三首國神話、玉兔搗藥、舞樂百戲、百獸率舞、羽人升仙、狩獵圖、鳳、魚、麒麟、白虎、朱雀等圖像,都屬儺的形象。