-

沒有記錄!

“袁家山前說袁公”系列之一 睢縣船形建筑群國內罕見

2014/5/15 16:01:53 點擊數: 【字體:大 中 小】

當地人俗稱袁家山的袁家別墅

引子

前些年,隨著暢銷書《明朝那些事兒》的走紅,關于明代的歷史話題在網上炒得熱鬧非常。說起當時對抗后金(清)政權的明末將領,不乏袁崇煥這樣的知名人士。

袁崇煥千古留名,家喻戶曉,當年金庸先生還以“袁崇煥之子袁承志”為主角,構寫了一部武俠小說《碧血劍》。

在明末清初那個“天崩地解”的時代(黃宗羲語),抵抗努爾哈赤的將領有三位袁姓英雄,除了袁崇煥、袁應泰(詳見厚重河南《利澤豫北五龍口》一文)之外,還有一位,他就是明代河南人袁可立。

相較于袁崇煥“簡單”的抗金事跡,袁可立的故事則豐富曲折得多,他不僅赴琉球抗倭,還因斷案神明被琉球民眾立祀敬崇,而且巡撫登萊,經略海防,抗擊后金,是明末有名的邊疆將領。

袁可立,字禮卿,號節寰,生于公元1562年,卒于公元1633年。明代睢州(今河南睢縣)人,明萬歷年間進士。袁可立一生經歷萬歷、泰昌、天啟、崇禎四代帝王,可謂“四朝元老”。

他當過天啟皇帝的老師,官至兵部尚書,一生與海防結緣,構建起明代遼東海防線,管轄朝鮮,抗擊倭寇與后金。明代大儒黃道周贊嘆說:“公去(離開之意)登萊不數載,而登萊遂敗……去又十余年,而朝鮮淪陷。”足見袁可立在明代海防中舉足輕重的地位。

在袁可立的一生中,海防無疑占據了最為重要的地位,以至于其退休后,專門在老家興建了一套別墅,這套別墅建筑群類似于一只船的形狀,至今仍是河南省重點文物保護單位。

袁氏家族世代崇奉道教

在睢縣史志辦主任余宏獻的引領下,我在睢縣縣城東南隅的鬧市中看到了袁家別墅——當地人俗稱袁家山。所謂“山”,并非是真的山,而是建在高岡上的建筑群。

袁家山,是袁可立致仕后所建舊墅,又稱“陸園”。根據1989年的《睢縣志》記載:“袁家山,又名呂祖廟、小蓬萊,在縣城南門里,建于明天啟年間……周圍湖水環抱,形似小山。”

來到睢縣城內的袁山路,遠遠望去,即可看到這處規模很大且形制獨特的古建筑群,不過在地面上很難看清楚它的完整面貌。當登至山上,從頂部向四周仔細觀察整個建筑群布局,它就像一個船的形狀,這種船形建筑群不僅在中原地區,在全國都是罕見的。

從清光緒年間的《睢州志》中了解到,袁家山建于袁可立尚書府第以南,與明崇禎帝賜修的東西兩座袁尚書大石坊恰對峙在一條中軸線上。其建造很有氣勢,前有山門,中有大殿,后建望月臺,臺上有八仙亭,臺下有純陽洞,洞中置呂洞賓木雕臥像,形象栩栩如生。相傳木雕臥像下有隧道,通往睢縣舊城。山上蒼松翠柏,茂林修竹,山下水波浩渺,楊柳依依。雖然新中國成立后遭到了很多毀壞,但整體建筑容貌仍在。

在袁家山的“小蓬萊”正門東側,有一座袁榮墓。據睢縣人大常委會原副主任、袁可立12世孫袁德合介紹,袁榮是睢縣尚書袁氏家族的遷始祖,至八世為袁可立。

根據《袁氏家譜》的記載,袁榮系安徽鳳陽府潁州(今阜陽市)人,于明洪武二年以戰功仕睢陽(今河南睢縣)衛,后代世襲衛百戶,稱睢州東關“百戶侯”,遂家于睢州。自袁榮始,其后代“振振森森,書香不絕”,至五世袁錦、六世袁永康、七世袁淮。袁德合說,袁榮墓原在睢縣東關一帶,上世紀九十年代,因縣城擴建修路而遷葬于袁家山。

袁家山的修建,和袁可立家族世奉道教有一定關系。據《道藏輯要》記載:“乘載袁尚書始祖榮,世有隱德。遞及尚書祖永康、父淮,皆崇奉呂帝最虔。可立降生之日,淮夢呂帝(呂洞賓)引一小童云:‘汝家世代行善,且知敬信我,今將小徒為爾后。曰:異日此地當出仙人’。即以此肇祥。”

袁父夢見袁可立是呂洞賓的徒弟轉世,后來袁可立做官后,還到傳說呂洞賓現身的地方——蓬萊任巡撫。這究竟是一種巧合還是后人的演繹,我們已經不得而知了,不過袁可立一生崇奉道教,“晚尤愛道,故于在陸園崇建殿宇數重”,“命歌者擊鼉鼓云,璈聲瑯瑯,爽振駟伐,以寫其胸中砰訇磊落之氣”。

明清兩代列為睢州八景

不過當地人更傾向于相信,袁家山的修建,是源于呂洞賓的神靈保佑。

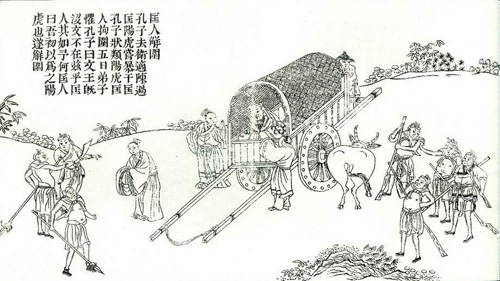

公元1622年,袁可立升任右僉都御使,“巡撫登萊等處地方備兵防海,贊理征東軍務”。據商丘市文物處原處長閻根齊先生說,有一次時值沿海屢受侵擾,倭寇侵占琉球島,袁可立“造艅艎為海防”,與部下率兵乘船出海征討倭寇,戰船行至大海中間,忽然狂風驟起,惡浪排空,艦船有傾覆之危。昏暗中恍惚呂洞賓現身于袁可立面前,袁可立急忙禱告保佑,許愿平安之后建廟供奉呂祖,霎時風平浪靜。登琉球后,他率兵勇猛作戰,趕走倭寇,凱旋而歸,升兵部侍郎,后又任兵部尚書。

辭朝返故里后,袁可立認為這次遇險平安歸來是因呂祖顯靈相助,加之懷念海防軍旅生涯,便找人堆土成山,在睢縣城南自己的別墅陸園中仿照大型船艦形狀建造袁家山道場,上建呂祖廟供奉呂洞賓等八仙眾神。后面八仙亭表示船上的三個桅桿,大殿的后端深洞象征船艙,山的周圍是湖水環繞象征大海,遠遠望去,恰似一艘戰船蕩漾水中,與周圍碧水構成一派山水園林景象,明清兩代列為睢州八景,曰“仙峰滴翠”。

因袁家別墅蓋在高大的臺岡上,城內四周都是低矮的瓦房,唯獨此處形似高高突起的大山,后人便習稱袁家山。因仿山東蓬萊閣體制而建,風景異常優美,又稱“小蓬萊”。

作家閻豫昌先生在其《蘇金傘評傳》中說:“最愛攀登的是坐落在城東南角的袁家山。這袁家山,確實有點山的氣魄,又高又寬,氣勢很雄偉。”

袁家山建成后,不僅是當時國內很有名氣的道場,也是當地的著名園林。明代的董其昌、王鐸、錢謙益、孫承澤、方以智、侯方域,清代的湯斌、宋犖、田蘭芳等名人學士都曾在此把酒待月,登高作賦。

明末著名書畫家王鐸曾在此作《甘露臺》詩為此山增色:“別具漁樵味,自然涯壑存。”清代著名書畫鑒賞家張庚在《漫成》一詩中寫道:“袁家山頭晴靄暖,大佛寺前春流淙”,可見袁家山在當時的風景秀美。

清道光二十九年,睢州知州范陽洵率幕僚重修袁家山。竣工后州中名士各撰聯題額,其中一篇贊曰:“花明柳暗兮恍是仙源,吹笛鳴劍兮鶴唳青天;神其醉止兮洞中高眠,佑我蒼生兮億萬斯年”,由此可想見袁家山在清代的繁華。

袁家山建筑古樸典雅,氣勢雄偉,已歷滄桑四百載,雖歷遭地震水火,數劫不毀,主體依在。袁家山是睢州史志資料和圖考中唯一幸存下來的明代古地名實物,是睢縣這個省級歷史文化名城作為明清兩代古城的標志性參照物,《中國名勝詞典》、《河南歷代名人史跡》等均有記載。

如今的袁家山,不僅是一處景點,更融入了當地人的生活——袁家山西側的市場被稱為“袁山市場”,袁家山東邊的大路被稱為“袁山路”,袁家山后邊的胡同被稱為“袁山胡同”,袁家山所在地的居委會被稱為“袁山居委會”。數百年來,袁家山一直作為一個固定的名稱代代傳承,深入人心,在當地有著很深的地域感情和歷史淵源,既蘊含著當地人對袁可立懷念之情,更承載著古老睢州的人杰地靈和豐富的文化底蘊。

每年農歷四月十三至十七,袁家山有規模盛大的廟會,以四月十四呂祖誕辰禮節最盛,吸引著方圓數百里的善男信女。至今,每年都有大量臺灣及海外同胞來此進香祭拜。

袁家山,當年只是袁家的袁家山;如今,是當地百姓的袁家山。