- 1、具茨山“天書”刻于4000年前

- 2、尋找大禹治水的印跡

- 3、解讀許昌——上古文化

- 4、解讀許昌——曹魏文化

- 5、尋跡五大古窯之鈞窯

- 6、許昌:歷史文化名城的精彩“轉身”

- 7、印象許昌之老照片:獻給80年代的人

- 8、許昌印象

-

沒有記錄!

- 1、許昌印象

- 2、具茨山“天書”刻于4000年前

- 3、禹州具茨山巨石文化

- 4、尋找大禹治水的印跡

- 5、解讀許昌——上古文化

- 6、解讀許昌——曹魏文化

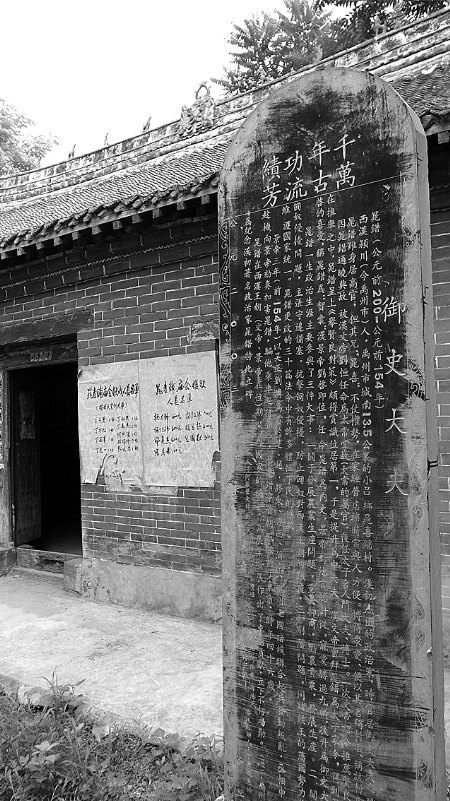

- 7、瓷鎮上的事物之窯神廟

- 8、尋跡五大古窯之鈞窯

“晁錯:爭議中的冤臣”系列之 出色的帝師,不合格的政治家

2014/1/3 14:14:04 點擊數: 【字體:大 中 小】

“晁錯:爭議中的冤臣”系列之

3

□記者 朱金中 文圖

引子

PREFACE

活活氣死當朝丞相

堅韌過了頭就是傲慢,自信過了頭就是自負。

晁錯這個人,有能力,有思想,有毅力,漢文帝安排他給太子當老師很合適,但他是個優秀老師卻不是優秀的政治家。

漢景帝劉啟即位后,第一件事就是任命晁錯擔任內史。內史這個職務相當于今天的北京市市長。晁錯依然延續當太子老師時的作風,不斷上疏,“常數請間言事,輒聽,寵幸傾九卿,法令多所更定”。晁錯不停地提意見,漢景帝不停地準奏,任由晁錯推行改革。

時間一長,朝廷權貴都非常討厭晁錯,想辦法懲罰他。但晁錯不是賈誼,他不是那種息事寧人、自己受委屈也要顧全大局的人,他干的第一件事就是把當朝丞相申屠嘉給活活氣死了。

晁錯上任后,發現內史府的大門是朝東開的,進出很不方便,就讓人在南邊開了一個門。內史府的南邊是太上皇(劉邦父親)的廟,把廟墻給打了一個洞,丞相申屠嘉聽說后勃然大怒,“欲因此過為奏請誅錯”。晁錯得知消息,連夜進宮找漢景帝求援。

第二天上朝時,申屠嘉奏請誅殺晁錯。漢景帝打圓場說,這個事朕清楚,晁錯開的那個門只破壞了外墻,算不了多大的事,夠不上追究法律責任。最后,漢景帝還補充了一句,說這事是我讓晁錯做的。申屠嘉氣得無話可說,回到家就吐血而死。

申屠嘉早年跟著劉邦打天下,為官廉潔,《史記》評價他“為人廉直,門不受私謁”——就是在家里從不接待客人。甚至他的老朋友袁盎來找他,申屠嘉說,如果是公事明天到我官署談,如果是私事,對不起,丞相無私事。

申屠嘉這樣有名望的丞相被晁錯活活氣死,可見晁錯的行事作風。

從漢高祖劉邦到文、景兩代,一直以道家思想治天下,所謂“蕭規曹隨”,與民休息。朝廷的大臣大多信奉清凈無為的教條,“一動不如一靜”,高皇帝定下的規章制度基本不需要修改。而且當時的大臣不是功勛,就是權貴,講究的是資歷,像賈誼、晁錯這樣的后輩憑借一張伶牙俐齒的嘴巴、兩行高頭文章就青云直上,很受排擠。

晁錯這個人有很強的使命感,從他上疏的內容就可以看出,他很想改造這個世界,何況這個國家內憂外患,不改革不行,既然自己有能力又深得皇帝的信任,就拼命地想按照他的意志去改造國家。

但晁錯的這種做法在當時的王朝官僚看來,簡直就是恃寵傲慢、飛揚跋扈。仗著皇帝撐腰,竟然把丞相活活氣死,文武百官沒有一個不討厭晁錯的,都認為他是個“攪屎棍兒”。

而且晁錯得罪的那些人,幾乎都不是壞人,無論是《史記》還是《漢書》里,這些人都是很有威望、有能力的官員。

比如廷尉張歐,判案非常認真,任何一份判決文書都是看了再看、審了再審,實在挑不出毛病了,才決定判處死刑。張歐還會親自到監獄里去宣讀判決書,甚至一邊流淚,一邊宣讀,最后還弄來酒肉為犯人送行。

晁錯得罪的人中,還有一個是袁盎。袁盎和晁錯的矛盾到了什么地步?凡是袁盎參加的活動,晁錯肯定不去,凡是晁錯到場的聚會,袁盎鐵定不來,“兩人未嘗同堂語”。

但無論是《史記》還是《漢書》,都把晁錯和袁盎放在一個傳里。兩個生死對頭放在一塊,其微妙關系只能由后人自己琢磨了。畢竟晁錯之死,袁盎起到了非常重要的作用。而促使袁盎提出誅殺晁錯的,是晁錯的削藩主張。

力主削藩遭到群臣反對

削藩,并不是晁錯的發明,漢文帝時,賈誼就上《治安策》,提出削藩。

漢高祖劉邦開創了西漢后,早期曾分封韓信、英布等一些功臣為王,后來由于種種原因,劉邦覺得異姓封王不太可靠,就刑白馬與天下盟誓“非劉不王,非功不侯”,開始大規模分封劉氏宗親為藩王。到了漢景帝年間,國內諸侯的勢力已經呈現尾大不掉的勢頭。

朝廷內的一些有志之士開始提出加強中央權力的削藩主張,其中賈誼的《治安策》最為有名:“其異姓負強而動者,漢已幸勝之矣,又不易其所以然。同姓襲是跡而動,既有征矣,其勢盡又復然。殃禍之變,未知所移,明帝處之尚不能以安,后世將如之何!”

但漢文帝考慮當時中央政府沒有這個實力,就沒有采納削藩的建議。到了漢景帝時期,晁錯深得皇帝信賴,就再次提出削藩的建議。

晁錯氣死申屠嘉后,漢景帝任命陶青為丞相,提拔晁錯為御史大夫。西漢初,丞相、太尉和御史大夫為三公,位極人臣。晁錯剛一上任,就提出削藩建議,以為沒什么阻力——老丞相都被我氣死了,誰還敢作對?沒想到招來朝廷大臣的集體反對。

陶青、張歐、竇嬰、袁盎等都對削藩投反對票。連在潁川的晁父都千里迢迢跑到長安,質問兒子:“侵削諸侯,別疏人骨肉,人口議多怨者,何也?”晁錯說,我只想著“天子不尊,宗廟不安”。晁父嘆息說:“劉氏安矣,而晁氏危矣。”見無法勸阻兒子,晁父服毒自殺。

從大義上講,晁錯一心為國,忠孝難全,這是值得贊揚的,但反過來想想,難道整個朝廷只有晁錯一個人在一心為國嗎?肯定不是。作為一個政治家,把身邊的同僚都得罪光了,這本身就是不成熟的表現;提出的方案,同僚都反對,那這個方案多多少少都是有問題的。

但晁錯沒有反省自身的問題,而是自負地認為:你看我多么一心為國,多么大公無私,既然我是忠臣,那反對我的就是奸臣,就是一心為私。

清代康熙皇帝在和臣下討論削三藩時,不少大臣反對削藩,那是因為他們都收了吳三桂等藩王的賄賂。漢景帝的大臣們反對削藩,倒不是收了藩王的賄賂,而是其中絕大部分人是老子的信徒,講究無為,既然分封是漢高祖的規定,那就沒有更改的必要,但晁錯不這么認為:我的削藩策這么好,袁盎竟然反對,他肯定是收了藩王的賄賂。

袁盎確實當過吳王劉濞的丞相,但那是中央政府派過去的,而且袁盎一開始還不愿意去。晁錯不考慮這些,他是御史大夫,有司法權,讓人下了個判決,說袁盎收受吳王的財物,最后讓漢景帝下了個詔書,把袁盎貶為庶人。

晁錯的這個做法,實在太沒意思了。

晁錯走上政治舞臺后的種種表現,說明他并不是一個合格的政治家。一個不合格的政治家要操作削藩這一天翻地覆的政策,能做好嗎?答案是否定的。正如蘇軾在《晁錯論》中評價的那樣:“天下之患,最不可為者,名為治平無事,而其實有不測之憂……起而強為之,則天下狃於治平之安而不吾信。天下治平,無故而發大難之端;吾發之,吾能收之,然后有辭於天下。”削藩這么大的事,晁錯連自己的同事都無法團結,他的下場注定是一個悲劇。