-

沒有記錄!

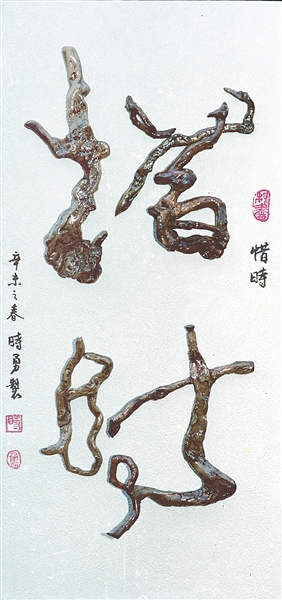

根雕藝術 魅力無限

2013/7/1 15:43:24 點擊數: 【字體:大 中 小】

根雕,是以樹根(包括樹身、樹瘤、竹根等)的自生形態及畸變形態為藝術創作對象,通過構思立意、藝術加工及工藝處理,創作出人物、動物、器物等藝術形象。這是一門發現自然美而又顯示創造性加工的造型藝術,所謂“三分人工,七分天成”。 其歷史源遠流長,它在中國是一門既年輕又古老的藝術。上世紀80年代,年輕的時勇已敏銳地意識到它的無窮魅力,并全身心地投入其中,使開封在根雕這一藝術領域走在了全國前列。

年少輕狂“吹出來”的根雕大師

青少年時期的我酷愛藝術,動手能力也比較強,看到什么都喜歡摸摸,并試著自己做。1976年,我參軍后經常利用業余時間研究這些東西,其中最為癡迷的就是根雕和攝影。

上世紀70年代,根雕藝術在我國復蘇并蓬勃發展,從事根藝創作的人超過歷史任何時期。1980年后,隨著盆景的發展繁榮,“根藝熱”興起,涌現了一批從事根藝創作的專家和能手。

1984年,我回家探親。在大相國寺東廂房,我看到外地人舉辦的“根雕百獸展”,來參觀的人特別多,這對我的觸動非常大。當時我對根雕已經有所涉獵,看到外地人在我們開封的大相國寺展出根雕,我心里非常不服氣。在我心中,開封作為七朝古都,有著深厚的歷史文化底蘊,對根雕有研究的人也不在少數,我們開封人也能搞根雕展覽。年少輕狂的我對陪我一起來的女朋友說:“有朝一日,我一定要搞一個‘時勇根雕藝術展’!”當時我女朋友還笑我吹牛。

從此,我更加認真、投入地進行根雕藝術研究和創作。回部隊之后,每到周末,我都會到山上尋找樹根,回來后進行揣摩、雕刻。那幾年,從伏牛山到太行山,我踏遍了周圍的每一座山峰,尋到的樹根不計其數。每次回來,我都用心揣摩,認真雕刻,可以說刀刀都傾注著我的心血。

1988年,我在大相國寺舉辦了“時勇個人根雕藝術展”,當時的大雄寶殿中全部都是我的作品,比原來的那個“根雕百獸展”規模大了幾倍,影響力空前。記得我在大雄寶殿中放了一個意見本,供來往的游人、參觀者提意見。沒想到,一個意見本不到一天就被寫滿了。

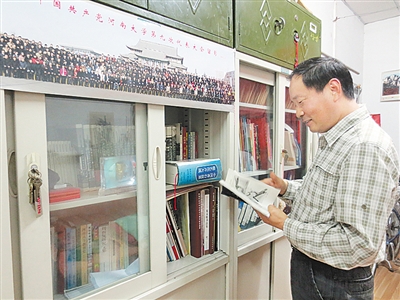

天道酬勤 “逼出來”的學術專著

要想在根雕藝術這條道路上走得更遠,實踐和理論都不可少。從上世紀80年代末開始,我的作品先后在《光明日報》、《中國青年報》上刊登,并在各項比賽、展覽中屢屢獲獎。可以說,當時開封、甚至全國根雕藝術界,沒有人不知道時勇的,“時勇”倆字甚至與“根雕”畫了等號。

1994年,中國盆景藝術家協會與《中國花卉盆景》雜志聯合向我發出邀請,請我給第八屆園藝與盆景藝術培訓班授課。向全國根雕藝術愛好者講授自己的根雕理論和實踐,這對于當時的我來說,實在是一種無上的榮光。說實話,接到邀請,我除了激動,更多的是忐忑。因為,授課就必然要進行系統的講解,而根雕藝術當時在全國尚沒有一本理論專著,面對那么多藝術界的同行和前輩,我真是緊張。后來,我的老師鼓勵我:“答應,敢講。”沒辦法,經過緊張的準備,1994年9月,我在常州為大家講授了根雕藝術課。課程結束時,經久不息的掌聲代表了大家對我的認可。也正因為大家的認可,我對于根雕藝術的研究和創作有了更大的信心和動力。

1996年,我的專著《根雕藝術》付梓印刷。可以說,書中專業、系統的理論,從根本上奠定了根雕藝術在我國的歷史地位。同年,《現代漢語詞典》收錄了“根雕”這一詞條。

根雕藝術 “磨出來”的無限魅力

根雕藝術,在我國有著悠久的歷史。現存最早的根雕作品,是上世紀80年代先后在湖北的古墓中發現的,是戰國時期的“辟邪”和角形器。宋元時期,根雕在宮廷和民間發展,而且有些畫家也以根雕作品為創作的素材,如《百樂鼓琴圖》中許多物件就是根雕作品。明代,根雕作品更加具有獨到的藝術特色。清代涌現出一大批根雕藝術家,使根雕創作發展到一個新階段。他們繼承了木雕藝術的傳統,創作了許多優秀根藝作品,在北京的故宮、頤和園,至今仍收藏著許多清代的根雕珍品。

從選材到構思、造型,每一步都凝聚了創作者的心血,浸透著藝術家的汗水。根藝創作的構思,必須最大限度地保護自然之形,順其自然之形,加入個人思考,進行藝術再創作。每一件根雕作品都洋溢著自然之美,一切人為藝術的痕跡都要藏于不露之中。這個過程,帶給我的幸福和快樂無法言喻。可以說,根雕藝術的魅力在無形之中被彰顯得淋漓盡致。我愿意把我的一生都奉獻給無限的根雕藝術創作。本報記者 馬燕 文/圖【原標題:根雕藝術 魅力無限】