- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、韓愈古文改革

- 3、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 4、胡秋萍書法欣賞

- 5、書法行長計承江的智慧生活

- 6、作家焦述曾當6年市長 稱通過小說"傳真

- 7、看劉萬林畫并與論畫

- 8、《列子》哲學的生命意識

-

沒有記錄!

- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、韓愈古文改革

- 3、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 4、胡秋萍書法欣賞

- 5、法家之"術" 申不害的學術思想

- 6、“河南墜子滅亡不了”

- 7、作家焦述曾當6年市長 稱通過小說"傳真

- 8、看劉萬林畫并與論畫

宋代理學家程顥:小官當得很自在 絮絮叨叨地數落皇帝(4)

2013/7/2 11:27:08 點擊數: 【字體:大 中 小】

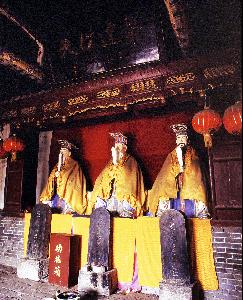

河南省洛陽市伊川縣西荊山“二程”墓祠 廟內的程頤、程顥及其父程珦塑像。

洪水前臨危請命

宋代地方一級的行政區劃包括州、府、軍、監4種,程顥去的鎮寧軍,便是其中之一。簽書判官是幕職官,職責是輔助長官處理政務。雖為一介幕府屬官,人微言輕,但在面對國家大事和百姓安危之時,程顥依然勇于挑重擔,敢作敢為。

當時,內臣程昉受命治理黃河,征用澶州廂兵(承擔各種雜役的軍隊)800人,夜以繼日地趕工。時值嚴冬,大雪不止,寒風刺骨,廂兵們饑寒交迫,不堪忍受,集體逃歸澶州。澶州的官員們趕緊開會,是大開城門讓他們回來,還是堵在城外拒絕呢?因為程昉是皇帝派來的治河官,讓廂兵進來,無異于同程昉過不去、同治河過不去、同朝廷過不去,如同現在袒護逃犯一般,是要擔政治責任的。因此,拒開城門成了絕大多數人的意見,只有程顥說“廂兵冒死逃歸,拒之門外,必然引發事變。不如開門放入,好生安撫”,才能把事情圓滿解決。

勸服大家后,他親自前往打開城門,與廂兵對話,約定3日后復役,才把他們放歸澶州城。3日后,體力和精神得到恢復的800名士卒,果然如期趕赴治河工地。

宋神宗熙寧四年(1071年)夏天,澶州連降暴雨,河水猛漲,黃河曹村段堤岸因不夠牢固而決堤,農田、村莊眼看就要淹沒。程顥臨危請命,對澶州知州劉渙說:“請讓我率人前去搶險,即使用身子去堵,也一定要把它堵住!”劉渙深為感動,立即把澶州城內的廂兵悉數調撥給程顥,還把將印鄭重交付于他。有同僚說水勢太急,人力去堵,不過是徒勞罷了。程顥不為所動,迅速調配堵河物資,攜兵火速趕到決口之處,派精干而又素知水性的士卒從堤岸兩邊泅水填堵,經過幾天幾夜的連續奮戰,決口終于被堵住。

在鎮寧軍之后,程顥還任過扶溝(今河南省扶溝縣)知縣、奉議郎之類的小官。雖然在地方上政績不俗,然而再未得到過朝廷的重任,大材一直不得施展。

程顥之所以大半輩子仕途不順,與當時的政治環境是有關系的。他的盛年時期適逢“熙寧變法”,改革者受重用,而他反對變法的態度一直很堅決。不過,程顥與一般士大夫不同的是,縱然不被重用,一直做小官,他也沒有因為不得志而自怨自艾,反而做出很多成績。看他在那些縣、州所做的工作,真有一種“若烹小鮮”的自如。

宋神宗元豐八年(1085年),程顥逝世,終年54歲。他逝世后,宰相文彥博為其題寫墓碑,送他“明道先生”4個大字。程頤在《明道先生墓表》中評價他:“使圣人之道煥然復明于世,蓋自孟子之后,一人而已。”【原標題:宋代理學家程顥:小官當得很自在 絮絮叨叨地數落皇帝】