-

沒有記錄!

對話作家莫言與李洱:“鄉村中國”是中國文化的根

2013/7/26 10:16:37 點擊數: 【字體:大 中 小】

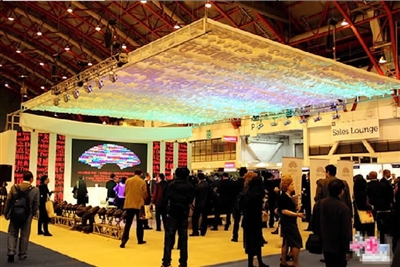

4月16日至18日,一年一度的倫敦書展在英國倫敦爵宮展覽中心舉行。中國是2012年倫敦書展主賓國,英國今年邀請了該書展史上規模最大的中國作家代表團赴英參與書展中國項目的講座活動及其他相關活動。本報約請剛自倫敦書展回國的著名作家莫言、李洱作了以下訪談,話題從“鄉村中國”開始。

《綠海副刊》:近年來中國鄉村的變化在當代中國作家筆下得到了怎樣的體現?作家在城市長期生活的客觀事實將對鄉村題材作品的創作產生怎樣的影響?

莫言:我的家鄉在山東高密,曾經那里遍地都是紅高粱,但是某年畢飛宇去找尋紅高粱時,看到的卻是遍地玉米,于是寫出了成名作《玉米》。如果沒有高密,就沒有畢飛宇的小說,這部小說也為他贏得了很多女性讀者。

我如今已經在北京生活了近30年,但只要提筆還是要寫20世紀90年代前的鄉村生活。過去我總以為能鉆到農民心里去,現在回家長住后,又覺得自己的許多想法是膚淺的。

李洱:關注鄉村變化的作品還是很多的。前段時間,我看到了寧夏作家郭文斌的《農歷》,我覺得是一部很優秀的小說,只是沒有受到太多的關注,很可惜。賈平凹的《古爐》大家關注很多,作者是名人,又獲了獎嘛。河南有個作家叫李佩甫,他一直在寫城鄉變化,最近出了一本書叫《生命冊》。這次在倫敦,有個英國記者讓我說出一個小說中的農民形象,我說的就是李佩甫《羊的門》中的呼天成。我提到的這幾個作家都有鄉村背景,但現在都生活在城市。離鄉村生活遠了,你對鄉村的變化當然會有些隔膜。但這也有好處,就是容易拉開距離看問題,有時候看得可能更清楚一些。

《綠海副刊》:您如何看待鄉村近年來發生的改變?

莫言:去年下半年,我回到高密住了7個月的時間,與89歲的父親過中秋節時,來看我的文化局干部說的第一句話是“感謝共產黨”,與我侄子對事物的看法就有差別,兩代人的看法差異是因為各種經歷的不同。現在農村大部分年輕人都離家打工,種地都是老年人做的事。回到家看到姐姐一個人開拖拉機到處跑,我覺得很不可思議。這些變化中存在很大希望,但也有隱患,比如十年、二十年之后,誰來種地。

李洱:鄉村的變化,超出了人的想象力和智力。我每次回到鄉村,都感到極度陌生,甚至很難找到家門口。我懷疑,連狗也找不到家了。全球化進程,中國的城市化進程,給傳統的中國鄉村帶來了根本性的變化。我個人認為,這種變化超出了當年土改時的變化。禮失求諸野,中國文化的根基在鄉村。但現在,這個根基已經被連根拔起,處于風雨飄搖之中。我當然知道這種變化有其好的一面,人們比以前自由了,能吃飽了,甚至都已經需要減肥了,但我還是憂心忡忡。中國特殊的資源和人口狀況,決定了鄉村不能夠走城市化的道路。鄉村的城市化,總有一天會給鄉村帶來滅頂之災。中國有一句俗話,一個人不管三輩子的事。也就是說,第三代以后的事,我是不管的。這種習慣性思維,使得人們只顧眼前。誰也不知道下一步會怎么樣。我相信,東西方的哲人對這種狀況,也無法應對,因為我們以前的哲學所面對的從來都是吃不飽的問題,而不是吃飽之后怎么辦的問題。可是,當你對這種變化的某些方面表示懷疑的時候,你還必須注意另一個事實,那就是,盡管如此,城鄉的差距仍然在拉大。這使你在表達自己對鄉村變化的憂慮的時候,顯得極度無力,極度地缺乏理論的合法性。

《綠海副刊》:城市化步伐的日益加快讓更多中國人進入城市生活的時代,您認為城市生活與鄉村生活哪種才是文學里最值得關注的生活狀態?

李洱:他們當然都是文學需要關注的對象。只要你不是住在月亮上,你都應該關心中國的鄉村生活。住在月亮上就可以不關心了嗎?如果是,那么你說的那個月亮,肯定不是中國的月亮。

《綠海副刊》:您如何看待“當代中國文壇產生不了大師”這種說法?

李洱:如果別的語種有大師,那么用漢語寫作的人也有大師。就看你如何看待大師了。現在的大師,肯定與托爾斯泰、魯迅那樣的大師不一樣了。現在的大師,有可能只是小說大師,詩歌大師,而不是托爾斯泰那樣的大師。但另一個問題是,即便是托爾斯泰再世,魯迅再世,我們也常常認不出來他們是大師。

《綠海副刊》:您認為“大師”應當具備怎樣的素質?

李洱:既植根于已有的文化傳統、敘事傳統,又開辟了一個新的文化空間和敘事空間的人,就是大師。

《綠海副刊》:如果請您作關于“當代中國大師”的演講,您會向英國及世界推薦哪些中國大師呢?

李洱:我的演講常常是即興式的,到了臺上想起誰是誰。我想起的第一個人是史鐵生,毫無疑問他是大師,他打開了漢語敘事的一個新空間。但英國人知道中國出了個史鐵生嗎?知道史鐵生進行過艱苦卓絕的敘事實驗和精神探索嗎?我相信沒有幾個人知道。就是所有的中國作家都向世界推薦此人,世界上也不會有幾個人對史鐵生先生感興趣。要知道,英國讀者也只是在最近兩三年,才知道中國曾經出現過一個名叫魯迅的作家。

《綠海副刊》:安妮寶貝是近幾年屢創暢銷佳績的作家,您是否關注過她的作品?

李洱:我與安妮寶貝是很好的朋友,她是我很尊重的作家。我從來沒有把她看成是一個暢銷書作家。她的書暢銷與否,不會影響我對她的判斷。她的新作《春宴》是一部深思熟慮的作品,是一部深入開掘人物內心生活的作品。我也很喜歡她的小說《彼岸花》。她是一個非常可貴的寫作者。安妮,可以這么說,她一直在一條幽暗隧道中默默前行,捕捉著那縫隙中稍縱即逝的微光。她的作品與這個社會保持了距離,當下的紛擾沒有影響到她,她內心里是有堅持的,這很難得。在生活里,她待人非常溫和,但是言談之間不乏“硬氣”,是一個出色的女人。

《綠海副刊》:您覺得80后作家的作品缺陷在哪?作為一個文學現象,他們是否可以被納入文學史?

莫言:評論界有權威地位的人大都年紀比較大,這一代評論家對80后創作認知的理解有問題,我也是這樣,我讀80后的作品,覺得該痛苦的地方不痛苦,不該痛苦的地方他們哭天搶地。也許這也影響了對作品真正藝術價值的客觀評價。但目前80后作家沒有寫出可以打動不同年齡讀者的作品,希望他們能從小圈子里突破,開闊視野,獲得寬闊視角。

李洱:再過10年,“80后作家”這個概念就消失了。這一代作家肯定會被納入文學史的。這一代作家中,肯定有寫得好的作家。不過,寫得好的作家與寫得不好的作家,都可以進入文學史。從來沒有人規定,文學史是由寫得好的作家構成的。現在的文學批評,也不僅僅關心寫得好的。哪個人寫得不好,或者說哪個寫得好的作家突然寫出來了一部失敗的作品,可能更會引起批評家的興趣,從而進入文學史。

《綠海副刊》:80后作家代表韓寒日前身陷“代筆門”引發諸多探討,作為作家,您怎樣看待這一現象?

李洱:我不知道真相,所以無話可說。套句俗話,真相或許有大白于天下的那一天?如果真有那么一天,到時我將樂于回答這個問題。

《綠海副刊》:中國是今年