-

沒有記錄!

楊貴:紅旗渠魂

2013/10/31 17:16:12 點擊數: 【字體:大 中 小】

人物檔案

楊貴,紅旗渠總設計師,原河南林縣縣委書記。1928年5月28日出生,漢族,河南省衛輝市(原汲縣)羅圈村人,曾用名楊紹青、楊蘇甡。1943年11月加入中國共產黨并參加革命工作。1954年4月,26歲的楊貴被任命為林縣縣委書記,從此,整整21年間,他與太行為伍,與林縣為友。

1973年2月,任中共河南省常委,省委分工任省生產指揮部黨的核心領導小組副組長、副指揮長,仍兼安陽地委書記、林縣縣委第一書記。

1973年8月,中國共產黨第十次代表大會上,被選為中共中央候補委員。

1973年11月16日,周恩來總理在政治局會議上提議調其到公安部工作。任公安部負責人,仍兼河南省、地、縣職務。

1982年12月,任國務院三西辦公室副主任。

1986年,國務院成立扶貧辦公室,任扶貧辦公室顧問。

1992年,任河南省紅旗渠精神研究會名譽會長。

1995年6月,離休。

1996年山西省委、省政府聘為山西省引黃入晉顧問,參加工程考察和研究工作。

2006年3月,中央批準職級為副部長級。8月,中央批準享受中央、國家機關部長級醫療待遇。

“事由人生,人因事顯。”

新聞學上的這句經典教義折射出的是新聞人物的“人生約等式”因為有了楊貴,所以有了紅旗渠;因為有了紅旗渠,所以造福林州;因為紅旗渠,所以,“自力更生,艱苦創業”的紅旗渠精神歷經半個世紀而響徹華夏;因為紅旗渠精神,楊貴更顯得彌足珍“貴”!

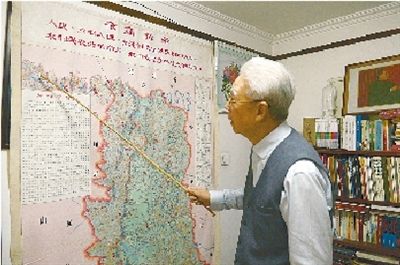

5月北京城,何處不飛花。記者來到豐臺區方莊一安靜的小區,走進樸素的令人驚訝的復式小樓,“傳說”中的楊貴滿頭銀發但精神矍鑠,開門迎客。他鄉音未改,笑容燦爛。從那一刻起,記者的思維就在不停地幻化著他是高山,令人敬仰;他是雕像,值得凝望;他是巨著,氣勢輝煌。

楊貴,無愧于“這一個”。他猶如一面人生“三棱鏡”,形象而感性地折射出“三個楊貴”,烘托出一個鮮明的主題:他,是紅旗渠之魂;他,彰顯的是永續不竭的“正能量”!

堅毅之楊貴

“到今年為止,我參加革命工作整整70年,前30年在河南,后40年在北京。但捫心自問,我在河南工作時,干的實事兒最多。”生活就是一部穿越劇,尤其是對于年已86歲高齡的楊老。得知記者的來意,精神矍鑠的楊貴直奔主題,首句破題。

“新中國有兩大奇跡,一個是南京長江大橋,一個是林縣的紅旗渠。”做出這一定論的是敬愛的周恩來總理。一言九鼎,總理的點評明白無誤地告訴國人楊貴的河南30年,做出的是什么樣的驚天動地的實事!

沒有楊貴,就沒有紅旗渠;沒有堅毅的特質,就不是楊貴了。這種堅毅乃是楊貴與生俱來的稟賦。

紅旗渠,有著說不完的動人故事,挖不盡的精神財富。曾經讀了太多的關于紅旗渠的“正史”,記者這次采擷到的是彌足珍貴的“貝殼”

1954年5月,楊貴被正式任命為林縣縣委書記。而迎接他的是三道“殺威棒”:林縣人生活太苦太苦,苦到苦不堪言的地步;林縣嚴重缺水,缺到無法想象的地步;因為缺水、水質極差,林縣人患食管癌、皮膚病、甲狀腺等“要命病”最多。

三道“殺威棒”其實濃縮的是一個字:水!“除了過節、串親戚,林縣人向來沒有洗臉的習慣。”楊貴向記者透露出近乎神話的細節。有一次,楊貴到馬家山下鄉調研,主人端上來一個鐵洗臉盆“伺候”書記大人。楊貴瞅了一眼,臉盆只有燴面碗大小,水還是半盆。這倒不說,這邊廂洗著臉,那邊廂不停地“叮囑”:“書記啊,您洗完臉千萬不要把水潑了啊,俺還等著用洗臉水喂牲口哩!”

如果說這是一個冷笑話,那么還有比這更凄慘的水故事。有一年的大年三十,桑耳莊的桑老漢,不遠萬米去翻山越嶺挑水。早出晚歸,終于挑水回村了。剛過門的兒媳婦滿懷孝心地迎了上去,要給老公公接把力。誰知,兒媳婦剛接過水挑,卻一不小心摔了一跤,頓時覆水難收。羞愧難當的兒媳婦大年三十晚上上吊自殺。桑家在大年初一悄無聲息地逃荒山西去了。

夢想是進取之燈,信念是向上階梯。

1957年,中共林縣二屆二次黨代會作出了《全黨動員,苦戰五年,重新安排林縣河山》的決議。楊貴站在第一排,帶領全縣黨代表舉起右手,鄭重宣誓:“頭可斷,血可流,不建設好林縣不罷休。”林縣縣委把黨代表的誓言刻成紀念章,獎給黨員干部和水利模范。

1954年10月10日,經過徒步考察,反復論證,林縣縣委作出具有劃時代意義的決定:上馬紅旗渠建設!

誠如周恩來點評的,南京長江大橋和林縣紅旗渠是新中國兩大奇跡。殊不知,南京長江大橋是舉全國之力而建成的,而林縣紅旗渠卻是以一縣綿薄之力鑄就的,即便是算上后來國家斷斷續續的支持,來自國家的補助尚不足15%。