“河南墜子滅

本報(bào)記者專訪河南墜子國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人、第..[詳細(xì)]京華時(shí)報(bào)社長(zhǎng)

京華時(shí)報(bào)社長(zhǎng)吳海民接受新浪專訪昨日,京華時(shí)報(bào)社長(zhǎng)、總..[詳細(xì)]

“當(dāng)代畢昇”

王永民,河南省南召縣人,1967年畢業(yè)于中國(guó)科學(xué)技術(shù)大..[詳細(xì)]

-

沒(méi)有記錄!

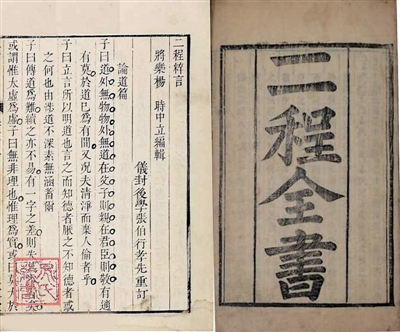

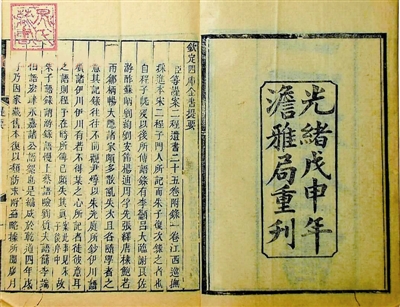

《二程全書(shū)》:曠世大儒的理學(xué)天地

2013/12/10 18:10:57 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

我國(guó)古代典籍浩如煙海,其中不少與洛陽(yáng)相關(guān):或由洛陽(yáng)人所著,或所述為洛陽(yáng)事,或成書(shū)于洛陽(yáng)……在那些發(fā)黃的紙張背后,閃耀的都是智慧的光芒。在本系列中,我們選取部分古籍,看看它們當(dāng)年的模樣。

仁者,天下之正理,失正理則無(wú)序而不和。

物極必反,其理須如此。有生便有死,有始便有終。

萬(wàn)物皆有良能,如每常禽鳥(niǎo)中,做得窠子,極有巧妙處,是他良能,不待學(xué)也。人初生,只有吃乳一事不是學(xué),其他皆是學(xué)。

——《二程全書(shū)》

兩位曠世大儒,洛陽(yáng)著書(shū)講學(xué)

二程是北宋大儒程顥、程頤兄弟倆的合稱。他們因仕途不順,長(zhǎng)期在洛陽(yáng)講學(xué)授徒,著書(shū)立說(shuō),開(kāi)創(chuàng)了當(dāng)時(shí)人稱“伊洛之學(xué)”的洛學(xué),是宋明理學(xué)的奠基者。而他們的思想精華,就收錄在一部《二程全書(shū)》中。

史載程顥、程頤兩兄弟相差一歲,分別出生于公元1032年和公元1033年。二程師從北宋哲學(xué)家、理學(xué)開(kāi)山鼻祖周敦頤,他們認(rèn)為萬(wàn)物由道而生,君主要治理好國(guó)家,必須“行以順道”,被稱為伊洛學(xué)派。

兩兄弟中,“大程”程顥又稱明道先生。他天資聰穎,幼年熟讀儒家經(jīng)典,10歲即能寫(xiě)詩(shī)作賦,24歲便考中進(jìn)士,但因反對(duì)王安石新法,一直得不到朝廷重用。公元1085年,在洛陽(yáng)講學(xué)10余年后,程顥因病在洛陽(yáng)家中去世。他提出了“天理”學(xué)說(shuō),認(rèn)為“天即是理”,“理”是世界萬(wàn)物的唯一根源。

“小程”程頤又稱伊川先生。他“幼有高識(shí),非禮不動(dòng)”,18歲時(shí)便因一篇《顏?zhàn)铀煤螌W(xué)論》而一舉成名,以至于“四方之士,從游者日眾”,為他成為洛學(xué)領(lǐng)袖打下了基礎(chǔ)。

公元1086年,因?yàn)閷W(xué)問(wèn)好、名氣又大,程頤被任命為“崇政殿說(shuō)書(shū)”,當(dāng)上了宋哲宗趙煦的老師。這是一個(gè)重要而風(fēng)光的職位,但他只干了短短兩年,就因?qū)Τ?ldquo;議論褒貶,無(wú)所顧避”而引起權(quán)臣的不滿,不得不離開(kāi)京師汴梁,回到洛陽(yáng)管理太學(xué)分校。

程頤和程顥一樣,是王安石新法的堅(jiān)定反對(duì)者,并因此而遭受了不少苦難。在之后的近20年中,他先是被削職,后又被流放,71歲時(shí)還被參著書(shū)誹謗朝政。朝廷令人審查他的著作,驅(qū)散他的學(xué)生,程頤為了避禍,只得“遷居龍門(mén)之南”,晚景十分凄涼。

公元1107年,一代大儒程頤病逝于家中,門(mén)生故舊怕受牽連,沒(méi)人敢來(lái)送葬。而他和程顥留下的大量學(xué)術(shù)著作,后來(lái)都被收入了《二程全書(shū)》中。

一部《二程全書(shū)》,初建理學(xué)體系

《二程全書(shū)》又稱《河南程氏全書(shū)》,包括《二程遺書(shū)》《二程外書(shū)》《明道先生文集》《伊川先生文集》《伊川易傳》《經(jīng)說(shuō)》《粹言》七大部分。其中《二程遺書(shū)》和《二程外書(shū)》是洛學(xué)弟子所記的二程語(yǔ)錄,《明道先生文集》和《伊川先生文集》收錄了二程詩(shī)文著作,《伊川易傳》是程頤對(duì)《易》的注解,《經(jīng)說(shuō)》為二程對(duì)儒家經(jīng)典的闡釋,《粹言》則是程門(mén)高足楊時(shí)用文言改編的二程語(yǔ)錄。

程顥曾說(shuō):“吾學(xué)雖有所受,‘天理’二字卻是自家體貼出來(lái)的。”他把儒家傳統(tǒng)的“天人合一”思想,用“天人一理”的形式表達(dá)了出來(lái),并認(rèn)定天道為仁,“仁者,天下之正理,失正理則無(wú)序而不和”,有較多的主觀唯心主義傾向。