精彩推薦

專題推薦

-

沒有記錄!

文恬武嬉

2013/9/6 16:06:20 點擊數: 【字體:大 中 小】

典源:唐·韓愈《平淮西碑》

成語釋義:文官安閑自在,武將游蕩玩樂,卻都不關心國家大事。

韓愈的平淮西碑給后人留下了太多的故事,蘇軾、柳宗元、李商隱等都為它作過詩文。后人學者也都極力推崇此篇碑文。

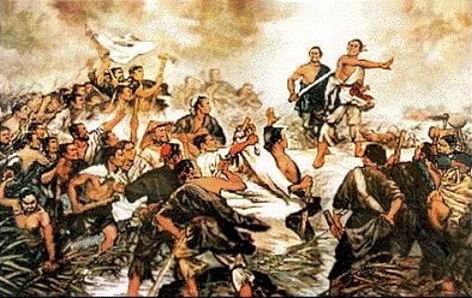

平淮西碑,又名韓碑,碑文是出于名家韓愈之手,描寫唐憲宗元和十二年(817年)李愬平定淮西(首府為河南汝南縣)吳元濟之戰,碑成,命于蔡州紫極宮磨《吳少誠德政碑》,改刻《平淮西碑》,立在汝南城北門外。碑文約一千八百字,全文仿照《尚書》中誥的寫法,古樸雅拙,李商隱《韓碑》:“點竄《堯典》、《舜典》字,涂改清廟生民詩。”林紓《韓文研究法》:“《平淮西碑》,模范全出《尚書》,惟其具絕偉之氣力,又澤以極古之文詞。”沈德潛稱:“《淮西碑》記叛亂,記廷議,記命將,記戰功,記赦宥,記論功而總歸之于天子之明且斷;井井整整,肅肅穆穆,如讀江漢常武之詩。西京后第一篇大文字。”

由于碑文大力歌頌裴度功勛,“帝曰汝度功第一”,甚少提到李愬的事跡,李愬的部下石孝忠不滿,“作力推去其碑,僅傾移者再三”,又揮錘將碑文砸毀。后憲宗下令翰林大學士段文昌重新撰寫,其一碑二文,天下少有。李商隱在《讀韓碑詩》中說:“公之斯文不示后,曷與三五相攀追。”張裕釗贊為“此文自秦后,殆無能為之者……殆欲度越盛漢,與周人并席矣。”

宋代,蔡州(今河南駐馬店)知府陳王向命人選石,重刻韓文。蘇東坡有詩曰:“淮西功業冠吾唐,吏部文章日月光,千載斷碑人膾灸,不知世有段文昌。”明清之際,蔡州石碑因兵燹之災,不復存在。咸豐年間,軍機大臣祁雋藻重書《平淮西碑》,共刻四石,書體集顏、歐、柳、趙四家之大成,因文、書、刻俱佳,稱“三絕碑”。

成語“文恬武嬉”由此而出。

責任編輯:C006文章來源:印象河南網

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區