-

沒有記錄!

大弦戲 羅羅腔 年花甲 心憂傷

2013/11/21 15:45:22 點擊數: 【字體:大 中 小】

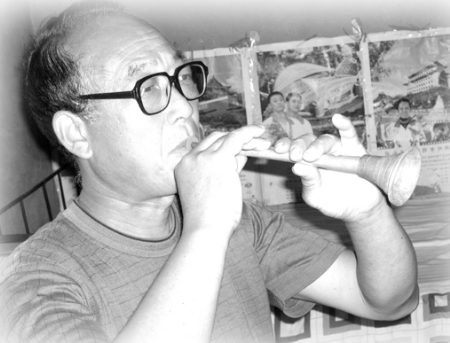

今春,濮陽縣大弦戲劇團原團長戴建平被評為第二批國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人,戴建平是目前我國惟一能掌握“唐朝宮廷梨園音樂——唐宋大曲”的人,被專家們界定為“中國戲曲的活化石”。

1958年,年僅10歲的戴建平就師從著名錫笛師、古曲牌第六代傳承人常增善學習古曲牌,開始了他長達半個世紀的大弦戲生涯。

當時學習大弦戲都是口口相傳,根本就沒有樂譜這一說,必須得死記硬背。博聞強記的他經過十幾年的刻苦學習,終于系統地掌握了大弦戲的七大聲腔300余個古曲牌,成為我國目前惟一能掌握唐宋大曲、元明諸聲腔的人。他還首次使用簡譜來記錄古曲牌,并將大弦戲七大聲腔中的190余個古曲牌匯編成《大弦戲音樂集成》,使瀕臨滅絕的唐宋大曲、羅羅腔、青陽腔、溝溝腔、石牌腔、昆山腔及元明俗曲小令等古代音樂得以傳承下來。

不僅如此,他還運用古曲牌,為40余部歷史戲和現代戲設計了音樂唱腔。他根據大弦戲音樂創作的錫笛獨奏《火龍陣》、《黃河謠》在全國嗩吶邀請賽上獲得銅獎。由他設計的音樂唱腔《趙氏孤兒》、傳授的唐宋大曲《海里花》等在2004年河南省首屆民間傳統優秀戲曲匯演中摘得5枚金牌和1枚銀牌。他創作的《火龍陣》、《古澶新韻》在河南省第六、七屆民間音樂舞蹈大賽中獲銀獎。

“原來大弦戲在城市很有市場。1973年在鄭州與河南歌舞團的《紅燈照》對戲時,他們那里門可羅雀,而我們這里卻門庭若市,那時候看大弦戲的特別多。”提起大弦戲過去的好時光,戴建平仍有深深的懷念,而對于現狀,卻無限遺憾:“現在城市里一點兒市場都沒有了,只剩下農村這一塊了,主要是在農村過古會、搞慶典、祝壽、續家譜時唱。”

萎縮的演出市場更讓濮陽縣大弦戲劇團捉襟見肘。現在,演一場戲才500元,而一年里的演出時間只有5個月,一年演300多場,也就15萬元左右。這其中,30%留在團里作經費用,15%必須交給演出地的演出公司,剩下的55%才是團里演員的工資。75個人平均每人年收入還不到1600元,如果父女、父子、夫妻同在這一個劇團,生活就更加艱辛。

經費的匱乏導致了人才的流失,后繼乏人成了大弦戲所必須面對的一個大問題。

由于難記,一個曲子唱十三四分鐘不重樣,最古老的唐宋大曲目前全國只有戴建平一個人會。“我馬上60歲了,我一死大弦戲就要失傳了,傳不下去可是我的一塊心病。”戴建平憂心忡忡。【原標題:大弦戲 羅羅腔 年花甲 心憂傷】