精彩推薦

熱點(diǎn)關(guān)注

- 1、鄭州商代遺址發(fā)現(xiàn)

- 2、登封重要民俗文化獨(dú)角舞

- 3、超化吹歌藝術(shù)特色

- 4、少林功夫詳細(xì)介紹

- 5、古滎冶鐵遺址

- 6、永泰寺碑

- 7、永泰寺之公主井

- 8、登封永泰寺塔群

專題推薦

-

沒(méi)有記錄!

熱點(diǎn)排行

- 1、古滎冶鐵遺址

- 2、鄭州商代遺址發(fā)現(xiàn)

- 3、鄭州商城遺址大事記

- 4、登封重要民俗文化獨(dú)角舞

- 5、超化吹歌藝術(shù)特色

- 6、少林功夫詳細(xì)介紹

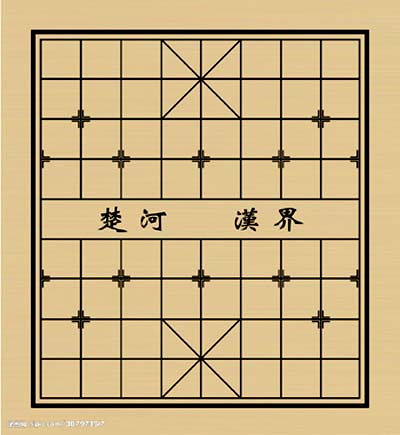

- 7、楚河漢界象棋

- 8、鄭州高蹺

萇家拳

2013/9/30 15:31:43 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

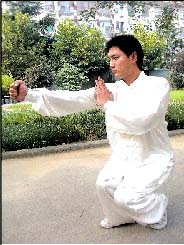

萇家拳之青龍出海拳·劍指七星透玲瓏

武術(shù)拳種之一,又稱“萇門拳”。清代雍、乾之間河南省汜水縣萇乃周(1724~1783)創(chuàng)編的拳、械套路及功法、拳論的總稱。萇乃周創(chuàng)拳后,勤于授徒傳藝,柴如桂、高六庚、李清文為其三大高足,世代相傳至今不衰。主要流行于河南省滎陽(yáng)、鞏縣、密縣、安陽(yáng)、開(kāi)封等地。萇家拳最初以萇乃周所編的“二十四拳”為核心,后又逐漸衍化出羅漢拳、黑虎拳、白虎拳、炮拳等,器械上有猿猴棒、桓候槍(又名三十六槍)。此外,萇乃周又以《周易》理為本源,參以中醫(yī)及陰陽(yáng)家關(guān)于經(jīng)絡(luò)氣象之學(xué)說(shuō),闡發(fā)拳理,有《培養(yǎng)中氣論》等論著。他既重武術(shù)的搏擊實(shí)用之效,又重健體養(yǎng)生之功,理論與實(shí)踐并重,拳理與拳法貫通,使萇家拳獨(dú)樹(shù)一幟。萇乃周所著武術(shù)專書多種,后來(lái)被匯刻為《萇氏武技書》。

2007年2月,萇家拳被列入河南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄;2008年6月,被列入國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,萇家拳在瀕臨失傳的邊緣,看到了復(fù)興的希望。

責(zé)任編輯:C006文章來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)孔子學(xué)院 2009-11-16

下一條:鄭州高蹺上一條:少林寺功夫簡(jiǎn)介

相關(guān)信息

沒(méi)有記錄!

著名人物

沒(méi)有記錄!

精彩展示

沒(méi)有記錄!

評(píng)論區(qū)

友情鏈接

商都網(wǎng)

中國(guó)網(wǎng)河南頻道

印象河南網(wǎng)

新華網(wǎng)河南頻道

河南豫劇網(wǎng)

河南省書畫網(wǎng)

中國(guó)越調(diào)網(wǎng)

中國(guó)古曲網(wǎng)

博雅特產(chǎn)網(wǎng)

福客網(wǎng)

中國(guó)戲劇網(wǎng)

中國(guó)土特產(chǎn)網(wǎng)

河南自駕旅游網(wǎng)

中華姓氏網(wǎng)

中國(guó)旅游網(wǎng)

中國(guó)傳統(tǒng)文化藝術(shù)網(wǎng)

族譜錄

文化遺產(chǎn)網(wǎng)

梨園網(wǎng)

河洛大鼓網(wǎng)

剪紙皮影網(wǎng)

中國(guó)國(guó)家藝術(shù)網(wǎng)

慶陽(yáng)民俗文化商城