精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

只有安陽出甲骨?鄭州地下或許埋藏更早的甲骨文

2016/6/21 9:58:02 點擊數: 【字體:大 中 小】

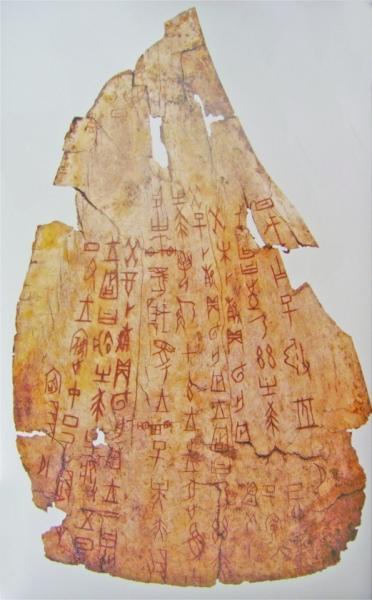

這片甲骨上面的文字由兩道豎線分割為三部分,中間部分的記載很有意思:

癸未這天,照例卜問下一旬是否有災禍,商王武丁認為兆象不佳。下一旬首日,甲午這天,商王外出追逐捕獵犀牛,小臣葉為商王駕車,車軸突然斷裂,連人帶馬翻了車,出了“車禍”。受訪者供圖

□記者游曉鵬

核心提示

習近平總書記在上月召開的哲學社會科學工作座談會上指出,要重視發展具有重要文化價值和傳承意義的“絕學”、冷門學科。習總書記特意點到了甲骨文,他說,一些學科事關文化傳承的問題,如甲骨文等古文字研究等,要重視這些學科,確保有人做、有傳承。

雖然冷門但作為至少3000年歷史的占卜記事文字,甲骨文記錄著早期中國文明的流轉變遷,對文化傳承意義重大。目前,河南已經形成了包括河南大學、河南省社會科學院、安陽師范學院等在內的甲骨學研究陣地,諸多學人對甲骨文已經進行了數十年的系統研究。學者們并沒有滿足于案頭研究,一直致力于讓公眾親身感受古文字的魅力。2001年,王蘊智先生致信時任河南省長李克強,建議給漢字安一個家,而后安陽中國文字博物館落成。

目前,甲骨文的研究現狀究竟如何,還有哪些謎團待解?大河報記者日前走訪了多位省內知名甲骨文學者,以期還原這門“絕學”的真實現狀。

甲骨文仍是“天書”?常用字被破解后通讀“天書”沒問題

甲骨文的發現和研究已逾110年,不過在一些人的印象中,甲骨文仍是難懂的“天書”。

“甲骨文從字義上來說‘死角’已經很少。110年了,如果甲骨文還是天書,那我們的學者也未免太笨了些。”河南省文字學會會長、河南大學黃河文明研究中心教授、古漢字研究所所長王蘊智先生笑著告訴大河報記者。

目前,所有公開出版的甲骨文著錄除去重片共計收錄了7.6萬多甲骨文片,這是今天學者進行研究的材料基礎。比較公認的數字是,甲骨文中共有4000-5000個單字,已經釋讀出的字有1500-2000個。

釋讀這種說法可能會給公眾誤解,沒有釋讀出來的字并不意味著今人不知其義。

從事甲骨文研究已30年的王蘊智先生說,統計的數字與上述略有差別,他認為甲骨文中的獨立單字為4100個,其中約1200個字已被“釋讀”,仍與今天的漢字有對應,也就是“活”到了今天;剩下約3000個字已經“死掉”,不易再與今天的字相對應,不過,它們的結體特征和記辭文例在書面語上都是可以通讀的,有些冷僻難字多用來代表某個國名、族名、地名、人名、動物名、植物名、祭祀名等。

為何學者們提供的甲骨文單字數量并不相同?河南省社科院副研究員、中原文化研究雜志社副社長齊航福告訴記者,不同的學者對于有些字究竟屬于一個字的異體關系還是屬于兩個字看法不一,所以統計出來的結果會有差異。

不過,這些分歧與研究成果相比可以忽略不計。“甲骨文世界早已不再神秘,在考釋清楚當時最常用的一兩千個單字的基礎上,學者已經可以通讀甲骨卜辭,每段文字的內容基本都可以知悉。”安陽師范學院教授、安陽甲骨學會副會長郭旭東告訴記者。

而學者們對甲骨文這種商代文字系統的內在規律也有了更深認識,比如語法構成,可以準確理解其義。語言學的研究有助于史學研究的推動,直接促成了中國歷史上第二個王朝——商代史研究的重大突破。“過去我們對商代的了解基本限于《史記殷本紀》、《尚書》等古籍的只言片語,甲骨文的通讀讓我們能夠直接了解商代的王室、治理機構、政治、經濟、軍事、交通和科技,并與史記相印證。一個集大成的成果,就是十一卷本《商代史》的編纂,如果沒有甲骨文的材料支撐,是根本不可能實現的。”郭旭東說。

甲骨文是象形字?愛好者們“看圖猜謎”式研究易入歧途

紙是漢代才發明的,商代人們只能把字寫在甲骨上,這是不少今人的想當然。事實上,《商代史》吸收的不僅有甲骨文的研究成果,還包括金文、陶文、玉器契刻文、簡牘以及田野考古新材料。換句話說,當時書寫文字的載體,甲骨絕非唯一。

“甲骨文只是當時文字的冰山一角。商代青銅器銘文、陶文、玉石文,那時候它們的字形結構是一樣的,同屬于一種成熟的文字體系。”王蘊智說,而當時最常見的書寫方式,是用毛筆往竹簡、木簡上寫,可惜中原的地下土質條件不易使它們保存下來。甲骨文中本身就有典、冊這些字,代表的就是簡牘。

上世紀90年代后期,考古工作者在鄭州小雙橋遺址出土的陶片上發現了毛筆朱書文字19件,這些文字符號多是用朱砂顏料書寫在陶缸表面,字體工整、筆畫流暢,其年代相當于商代中期偏早,應是我國目前所發現的商代最早的筆書文字。

可以說,用刀鋒刻寫和用毛筆書寫是殷商時期并存的寫字方式。

有意思的是,用毛筆書寫可能游刃有余,刀刻則不那么容易。殷墟中發現的甲骨文,商王武丁早期的都是歪歪扭扭、大小不一,手法顯得不很熟練,到了武丁中期以后,甲骨上的字越寫越好看,越寫越有法度,最后至商紂王時期,字越寫越秀氣,每個字能寫到一個黃豆大小。

與此相關的另外一個誤讀是,甲骨文常常被認為是一種象形文字。

齊航福告訴記者,甲骨文已經是成熟的文字,而非比較原始的象形字,象形、指事、會意、形聲、轉注、假借等六書造字法甲骨文中都有了。“很多甲骨文愛好者潛意識當中將其定義為象形字,喜歡用看圖猜謎的方法去猜測每一個甲骨文,這是比較危險的,文字考證必須建立在字形分析的基礎上。”齊航福說。

只有安陽出甲骨?鄭州地下或許埋藏更早的甲骨文

那么,是不是只有安陽才出甲骨?

并非如此,絕大部分甲骨文都出自安陽殷墟,新中國成立后,河南多地以及濟南、北京等地也有甲骨文出土,其中,鄭州出土的甲骨文所處時代甚至比殷墟還要早。

王蘊智告訴記者,既然甲骨文是成熟的,那么這種文字在發展早期也會有遺跡留存,在盤庚遷殷之前,甲骨文已經存在。1953年4月和9月,河南省文物工作隊分別在鄭州市貨棧街二里崗期遺存中發現兩片刻字牛骨,其內容和占卜活動密切相關,時間上屬于商代早期,也就是早于殷墟。這說明至少在鄭州二里崗期,先民們已經形成在甲骨上刻寫占卜記錄并有意在骨料上培養寫字技能的風習。

王蘊智指出,這兩片甲骨的出土被學者認為并非偶然,在商代前期的都城級遺址中,應當還有相當數量的甲骨文。

換言之,比殷墟還要早的帶字甲骨,依舊藏在鄭州地下的商城遺址中。與此相印證的是,不光是甲骨文,金文及朱書陶文等早于殷墟時期的古漢字遺跡主要出土于鄭州地區,在安陽、漯河(說文鼻祖許慎故里)之外,鄭州在漢字史上也當占有一席之地,因為這里是商代早期政治、文化中心。

甲骨文猜字

武丁很糾結大數據讓公眾更懂王的心事

今年3月,紀念殷墟婦好墓考古發掘四十周年特展在首都博物館舉行,豐富的出土物引發了文博愛好者的關注,而無論婦好還是她的丈夫武丁,豐滿的人物故事都有賴于甲骨文的破譯。專家告訴記者,這種破譯,必須依靠學者們從無數碎片化的甲骨卜辭當中運用“蒙太奇”手法組合還原。

比如,婦好生前能征善戰,“事業”相當成功,但她作為武丁的六十多位妻子之一,家庭角色履行得如何?王蘊智通過卜辭發現,婦好至少給武丁生了四個孩子,并且是兩女兩男,“因為卜辭中有四次不同時間的分娩記錄,婦好生第一個孩子是女孩,一年后所生第二個還是女孩,武丁占斷為不吉,不高興,以后的兩個都是男孩,武丁稱嘉”。

再比如,甲骨文中,有關武丁的卜辭占了一半左右,他的頭疼腦熱事無巨細都有記錄,也讓我們真實地認識了這個3000多年前活生生的人。他貴為說一不二的商王,也是個糾結的人,在某段時間內接連占卜要不要娶這個或那個女人;他雖然文韜武略,也打過敗仗,一塊甲骨記載,西北的土方打死了他75個人,他念念不忘,還把這塊甲骨涂上紅色,提醒自己報仇。

這些有意思的細節就隱藏在數不清的甲骨當中。不同于其他考古項目對科技的充分借力,甲骨文的考釋必須依靠研究者長時間的案頭工作,因此,也需要更多人能耐得住寂寞、坐得住冷板凳地參與甲骨文研究。

“學者們釋讀了比較好認的一兩千字之后,剩下的這些遠古地名人名族名較難解決,研究難免更加冷寂,想有突破,也格外需要補充具有文獻功力的后續人才。”郭旭東告訴記者。

而對當今甲骨文研究來說,大數據的建立也是刻不容緩。目前,凝聚幾代甲骨學者心血的《甲骨文合集》《甲骨文獻集成》等多卷本著作已經出版,不少學者正致力于將所有甲骨文的圖片、考釋情況電子化、網絡化。大數據不僅可以極大地方便學者研究,更可以對公眾開放,滿足文史愛好者和書法愛好者等的需求,傳承中國文化,而這也需要更多的人力和資金投入。

“我們還需要至少10年來完成難點文字的釋讀,再用20年來做甲骨排譜和商代大事記研究,30年后,我們或許可以完成殷商史、商代文字學、商代書法學、商代方國地理學。現階段,我們也需要窮盡各種甲骨文原始資料,整理好所有的字、故事,讓公眾來直接感受到甲骨文和商代文明的魅力。”王蘊智說。

責任編輯:M005文章來源:大河網

下一條:沒有了上一條:陳香型安溪鐵觀音(河南)品鑒會在鄭州唐人街文化廣場舉行

相關信息

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區