- 1、亦剛亦柔說豫劇

- 2、豫劇舞臺走來新版“麻風女”

- 3、省豫劇一團開排新戲《魏敬夫人》傳播中

- 4、豫劇《朝陽溝》怎樣唱紅大江南北

- 5、豫劇《穆桂英掛帥》

- 6、淮調

- 7、海神樂與樓村人

- 8、非遺中原行探秘羅卷戲

-

沒有記錄!

- 1、淮調

- 2、省豫劇一團開排新戲《魏敬夫人》傳播中

- 3、亦剛亦柔說豫劇

- 4、一曲《河南人》唱響三平魂 采訪盧展工

- 5、唐河二簧重獲新生

- 6、“你說唱來我就唱”

- 7、道情與皮影的完美結合——靈寶道情皮影

- 8、稀有劇種到底有啥稀罕

論楊蘭春大師的藝術世界

2018/1/30 16:29:27 點擊數: 【字體:大 中 小】

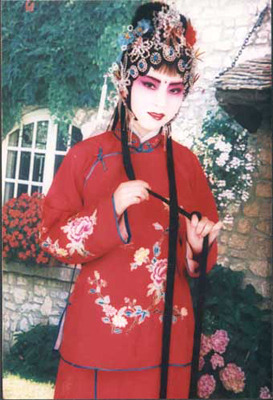

楊蘭春大師

作者與楊蘭春大師

《朝陽溝》

《小二黑結婚》

《劉胡蘭》

“戲改的功臣,現代戲的闖將。”著名戲劇理論家郭漢城的題詞,高度概括了楊蘭春的藝術成就。楊蘭春自1948年開始從事戲劇創作,已有半個多世紀。他先后編導過話劇、活報劇、秧歌劇、豫劇、曲劇、戲曲電影近百部。碩果累累,業績輝煌,在弘揚民族文化,推進戲曲改革,發展豫劇現代戲方面做出卓越貢獻。

楊蘭春從生活最底層滾打出來,嘗盡了人間的苦難艱辛;經過革命戰爭血與火的考驗,目睹了戰爭的殘酷和勝利來之不易;置身于火熱的社會主義建設,激發了愛國愛民的一腔熱情。他懷著一顆赤子之心,以高度的社會責任感和使命感,把自己豐富的人生閱歷和深刻的人生體驗,化為創作戲劇藝術的強大動力,遵照黨指出的“百花齊放,推陳出新”的文藝方針,高揚起現實主義的創作大旗,和時代同步與人民同心,創立了以生活為基礎,以農民為對象,以先進人物為典型,以真善美為目的,見靈見性,清新脫俗,鮮明生動,獨具特色,巍巍壯觀的現代戲曲里程碑。在我國當代戲劇發展史上占有極其重要的位置。

楊蘭春熟悉生活,熱愛農村,與勞動人民同呼吸共命運,時刻保持著密切的聯系。他是以農民的心態關注著農民的生存狀態和情感意愿。對農民體察入微,為農民而創作,為農民而歌唱。塑造出從民主革命到社會主義建設不同時期的不同類型,性格各異,血肉豐滿的人物形象。一些妙語連珠,富有生活哲理的唱詞、唱段,被億萬群眾廣為傳唱。他是一位深受人民歡迎和愛戴的藝術家。

楊蘭春的藝術世界異彩紛呈,綜觀他的編導藝術,可以大致劃分為四個階段:準備階段、發軔階段、成熟階段、高峰階段。

準備階段

從1948年至1950年,楊蘭春從八路軍野戰部隊調入洛陽軍分區文工團后連續編導了“處女作”秧歌劇《解放洛陽》,執導了曲劇《血淚仇》《虎孩翻身》《杜八聯除奸》,歌劇《赤葉河》《劉胡蘭》《王秀鸞》,話劇《在新事物面前》。這些劇目大都是楊蘭春經歷過或正在經歷的事情,有著親身的感受和體會。作為一個熱血青年,為了人民的利益、國家的命運,他斗志旺盛,以文藝為武器,積極投身到宣傳群眾、發動群眾、組織群眾捍衛勝利果實的革命洪流中,揭露國民黨反動派禍國殃民倒行逆施的滔天罪行,歌頌軍民同心同德抗擊敵人的英雄主義精神。極富鼓動性和感召力,很好地發揮了革命文藝的戰斗作用。那槍林彈雨中的撕殺依然聲猶在耳,那硝煙彌漫的戰斗身影仍能形現于目。充分體現了楊蘭春槍、筆并用,革命軍人的特質——報國瀝肝膽,豪情寫正義。

從當時的歷史條件看,楊蘭春更注重內容的政治性、功利性、現實性,對戲劇的藝術性不可避免的有所忽略。所以,這些劇目大都顯得簡單、粗糙,有的甚至停留在從生活到生活的原始狀態上。這既是他個人的局限,一個藝術家剛剛踏上藝術道路時的不可避免的疏漏,也是歷史的局限。普列漢諾夫說過,戰爭時期的藝術都是政治的藝術,當時的人們還沉浸在革命的激情中。當然,在當時對生活的模仿或照搬,也是一條喚起真實感的途徑,這為他后來重視再現生活播下種子。楊蘭春正是在這些準備的過程中,奔涌著生命沖動,勃發出一股剛毅、率真的銳氣。

發軔階段

從1951年到1957年。楊蘭春在中央戲劇學院歌劇系學習三年,系統地學習了斯坦尼斯拉夫斯基體系,這為他奠定了戲劇理論基礎知識,提高了文化素養,開闊了藝術視野,掌握了分析人物、挖掘情感、引導演員進行舞臺藝術創造的方法和技巧,把“體驗”與“表現”統一于人物個性化的展示上,尋求民族藝術與斯氏理論的有機結合。理論的指導,“戲改運動”的激勵,使他重新認識生活與藝術、繼承與創新之間的關系,有目的的進行一系列的藝術探索。他與田川合作首先以歌劇的形式將趙樹理的小說改編為歌劇《小二黑結婚》,隨后移植成豫劇搬上中原舞臺,在當時成為繼歌劇《白毛女》之后影響最大的劇作。后來,還移植了豫劇《劉胡蘭》,又陸續導演了豫劇《羅漢錢》《一個志愿軍的未婚妻》,與郭文燦合作改編并導演了豫劇《人往高處走》,以及導演的豫劇《擦亮眼睛》《兩兄弟》《百丑圖》。其中雖然也不乏應景之作,但這一時期他已經在自覺地進行藝術創造了。

當楊蘭春再度移植豫劇《劉胡蘭》時,集中反映了他的理論傾向和創作意圖。他總想把自己對傳統戲現狀的思考,通過現代戲的舞臺實踐加以驗證。他不欣賞豫劇老腔老調的無限重復,更不贊同泛用固定表演套路游離于人物感情的矯揉造作、虛張聲勢。決意打破戲曲傳統的舊有模式,摒棄虛假,倡導真實,回歸生活。把斯氏提出的“從自我出發,從體驗出發”轉化為“從生活出發,從真實入手”。大力借鑒話劇、電影、歌劇的寫實手法,要求演員必須首先熟悉生活,認識生活,到生活中去尋找人物,在舞臺上逼真地再現生活。從某種意義上講,是對傳統戲曲的反叛,是對生活本體的返樸歸真,更是一次戲曲的大膽變革。其出發點和良苦用心,都是無可非議的。然而,實踐中有些地方卻也偏離了戲曲本體和藝術規律。舞臺上原有的戲曲程式規范、表演技巧不見了,出現實而又實的布景、道具,人物動作不加修飾,不作美化,從生活中來到生活中去。《劉胡蘭》一劇的唱腔是按歌劇的演唱形式,真馬車也被拉上舞臺,曾一度步入“話劇加唱”的誤區。因此,也引起了一場褒貶不一的大討論。楊蘭春廣泛聽取各方人士的意見,認真研究,冷靜思考,后經多次修改、提高,使重現舞臺的《小二黑結婚》、《劉胡蘭》,在保持從生活出發的前提下,從“真”字上下功夫,從“美”字上做文章,對生活進行必要的選擇和提煉。布景、道具相應的作了精練、美化,人物動作、舞臺調度的規范性、節奏感、舞蹈化得到加強,藝術品格發生了質的變化。三仙姑、二孔明、媒婆、金旺等人物的藝術處理,運用了戲曲的夸張變形。而劉胡蘭“踩鍘刀”的處理更是寫意傳神,氣貫長虹,是對劉胡蘭的意象化、情感化、理想化的藝術升華,具有披堅持銳的人格力量,和高遠碧澄的人生境界。這是一次由實到虛,虛實結合;由繁到簡,以少勝多;由再現到表現,二者缺一不可;由真到美,相輔相成的藝術把握和理性自覺。也是一個不斷進取,不斷探索,逐步完善,向戲曲化邁進的必然過程。

豫劇《小二黑結婚》、《劉胡蘭》的發軔之作,充溢著孜孜以求的創造精神,探索到生活化與戲曲化相結合的表演形態,為揭示人物情感的深刻性、真實感,開拓出新的藝術手段和表現能力,奠定了堅實的現實主義風格。

成熟階段

從1958年到1965年。楊蘭春的編導藝術發展到一個黃金時期,旺盛的創作力,大有一發而不可收之勢。他創作并與許欣合導了豫劇《朝陽溝》,與趙藉身合編了豫劇《比比看》,創作并導演了豫劇《東風烈火》,與許欣合導了豫劇《袁天成與能不夠》,與趙籍身合編并導演了豫劇《冬去春來》,導演了豫劇《三哭殿》、《花打朝》、《桃花庵》,編導了豫劇《好隊長》,與李準、趙籍身合編了豫劇《李雙雙》,與李準、段荃法合編并導演了豫劇《杏花營》。

楊蘭春總是以飽滿的政治熱情,深入現實生活,把全部的情感傾注在熟悉、關心的農民兄弟身上,努力表現他們對社會主義新生事物的真誠熱愛,和建設社會主義農村的崇高理想。在豫劇舞臺上成功地塑造了熱情滿懷的銀環,正直向上的栓保,勤勞善良的栓保娘,心直口快的二大娘,潑辣爽朗的李雙雙,自得其樂的孫喜旺,一心為公的趙廣才,精打細算的李會計,不計得失的蕭淑英,積極能干的周喜來,知難而上的鄭大榮等等一批活靈活現、血肉豐滿,生活在現實農村環境中的各種人物。在他們身上,既看到中國歷史發展的連續性和影響,也有社會主義時代的新的思想感情和道德品質的展現。楊蘭春始終保持著中原農民式的質樸、率真、幽默。其戲如人,他不靠緊張曲折的故事情節去吸引人,而是組成富有人情味的人物關系和機趣幽默的人物行動,運用豐富多變的生活場景來愉悅人。他非常注重人物生活的真實性,不斷捕捉生活細節以強化人物的行動,凸現人物的心態。如銀環挑水,為二大娘寫信,跟栓保學鋤地,銀環媽奪火點煙;孫喜旺做撈面條、搗蒜瓣,李雙雙自己選自己當記工員;來順搶飯吃,以及打電話,打算盤,打撲克,既出人意料之外,又在情理之中。人物真實可信,親切自然,一股濃郁、火熱的生活氣息撲面而來,宛如一幅幅中國社會主義新農村的風俗畫,讓人目不暇接,留戀忘返。

楊蘭春以刻畫鮮明的人物性格見長,以描寫生動的戲曲語言取勝。一言一語皆發自肺腑,源自真誠,出自本色。既明白如話,似道家常,又言之有物,喻之有情,深含著豐富的生活哲理。尤其是用唱詞敘事抒情,更是他的優勢和特點。銀環與栓保上山、下山唱的“走一道嶺來翻過一架山”,“人也留來地也留”,親家母的對唱“咱們說說知心話”;孫喜旺唱的“洼洼地里好莊稼”,李雙雙唱的“一頓飯沒吃成又跑在外”;而李會計打電話的對唱,更為精彩絕妙。打破了傳統格式,賦予豫劇以鮮活的民間文學色彩,形成他那生動、幽默、風趣獨特的語言藝術風格。

楊蘭春曾說:“生活根底有多厚,作品的質量有多高,認識的人物有多深,筆下的人物有多活。”他還認識到,生活不等于藝術,藝術是高于生活的感情符號。他把生活與理想放在時代的契合點上,創造出傳達人物感情的新形式、新技巧。既從生活出發,又尊重豫劇藝術本身的規律和特點;既是戲曲的表演動作,又是現代人的生活方式,現實與浪漫同在,具象與抽象并存。較好地解決了生活與藝術之間的矛盾,有了相對穩定的形態和個性,培植出一種從內容到形式具新的豫劇現代戲。

《朝陽溝》是革命現實主義和革命浪漫主義體現得較為充分的好戲。它的出現標志著中國戲曲現代戲已逐漸成熟,確立了現代戲在戲曲舞臺上的牢固地位。歷久彌堅,實踐證明,《朝陽溝》至今仍受到億萬觀眾的熱烈歡迎。一出現代戲能有如此強大的生命力,不能不是一種奇跡。

高峰階段

從1977年至今。楊蘭春經過“文革”的政治風雨和曲折的人生遭遇,不但未消沉、沮喪,而且初衷不改,激情依舊,銳氣倍增。對生活寄予更大的希望,他不斷關注曾用心血澆鑄過的人物的現實命運。之后他編導的《朝陽溝內傳》從以往的情感層面進入到理性層面,反映的雖是“計劃生育房基地”,卻蘊含著人生哲理,浸潤著一種苦澀的人生況味和冷靜的沉思。表現出銀環由軟弱到堅強,由成長到成熟,為新時期創造美好的新生活百折不回、樂觀向上的人格力量。

除此以外,他編導的還有現代戲《小犟從軍記》、《家里家外》、《謊禍》、《兒女傳奇》,以真誠的態度、平實的手法,傾訴自己對生活的認識,對人生的感受。向生活本質和底蘊滲透,傳遞人物的真實感情,表達他們的真實意愿。

于此同時,楊蘭春還大量執導了經過加工整理的豫劇古代戲《七品芝麻官》《包青天》《程七奶奶》《香囊記》《情斷狀元樓》,曲劇古代戲《寇準背靴》。他不是發思古之幽情,而是“落筆于往古,歸意于當今。”在當代思想、歷史精神的觀照下,對河南戲曲作整體性的思考——從人本意義上揭示人的真實的生存狀態和心理狀態,透射出人性的至真、至善、至美。

楊蘭春常常通過道德批評和社會評判來揭示人物的善、惡本質。既不虛浮輕狂,也不故作深沉,往往是嬉笑怒罵皆成戲。善于借助喜劇手法,甚至是鬧劇因素,使人物各現其形,各得其所,具有較高的認識價值和審美價值。

楊蘭春諳熟傳統戲曲,有著豐富的積累和深入的研究。但他決不默守成規,而是在繼承中創新,堅持以生活為基礎,以藝術之美為前提,從情理入手,從揭示人物內心活動著眼,致力于虛實相生、靈活多變的舞臺時空和內心體驗與外部技術相統一的表現方法。在程式中找到生活之依據,于生活中發掘形式之美感。他一面尋覓生活中最具典型性、真實性的人物動作;一方面大膽運用夸張變形的手法,把人物刻畫得活脫自然,醒目傳神。諸如:唐成因高度近視抽煙燒嘴,看狀紙顛倒,蹲椅子審案,向班頭借錢;程七奶奶坐車赴宴,脫鞋打人;周鳳蓮上花轎,見公婆;包拯贈送銀兩;敫桂英以布老虎勸學;寇準跟蹤拋靴等等,無一不是來自生活而又高于生活的個性化表現,所以能夠產生強烈的藝術效果。“出新意于法度之中,寄妙理在豪放之外。”這種浪漫精神與喜劇色彩,意象表達與象征意義,隨處可見,隨處可感。生活與藝術,傳統與現代,在人文精神的燭照下,達到一個相對完美的藝術境界。

楊蘭春集編、導于一身,在開創現代戲的同時,也給傳統劇目注入新的活力。“從生活出發”是他一貫遵循的創作原則。高度重視藝術反映生活,但決不無視戲曲藝術的自身規律;吸收借鑒話劇的創作手法,但是,經過變形,與話劇有著截然不同的美學品格。他總是以農民式的率真和幽默,樸素中藏機巧,化平淡為神奇,創造出眾多鮮活的舞臺形象,獨具濃郁的生活氣息和地方特色,為觀眾喜聞樂見。形成他那大俗近雅、大巧若拙、大象無形、機智、灑脫、風趣、幽默的藝術風格。

是他擺脫歷史的局限,改變了我省戲曲長期以來突出“個體”——名演員的中心地位,建立了一套完整的綜合機制,集編、導、演、音、美、燈、服、化、道、音響效果為一體,向新的高度綜合,構成完美的藝術整體,極大地拓展了戲曲藝術的表現力。

是他以自己的編導的自覺意識和大量的藝術實踐,充分驗證了戲曲藝術必須建立在生活真實的基礎上,才能實現藝術真實。

是他創造性地把豐富的生活內容與優秀的戲曲傳統藝術有機的結合在一起,開辟了戲曲現代戲的新領域,成功地走出了一條戲曲現代化、民族化、大眾化的藝術之路。

“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”。楊蘭春風雨歷程53年,這53年凝聚了他的心血和汗水;這53年鑄就了他的燦爛和輝煌。使他成為承上啟下、繼往開來的一代藝術大師,在中國戲曲發展史上聳立起了一座藝術高峰。他的戲劇精神和豐厚的創作經驗,是一筆極其寶貴的藝術財富,很值得后人學習和借鑒。作者:周青莎