-

沒有記錄!

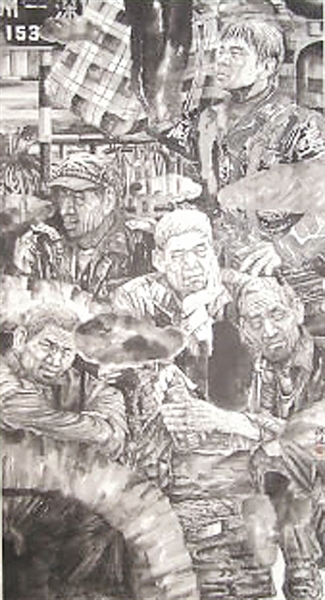

苦澀的詩意——記王洪波的人物畫

2013/11/15 11:04:14 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

藝術(shù)需要有激情,更需要有責(zé)任與擔(dān)當(dāng),這是王洪波繪畫藝術(shù)的可貴之處。王洪波的藝術(shù)之路經(jīng)歷了由書法而繪畫、由山水花鳥而水墨人物、由抽象而具象的轉(zhuǎn)變,是因為具象的現(xiàn)代水墨人物畫最能直接、生動地表達他內(nèi)心暗涌著的情感。正所謂“言之不足,故嗟嘆之,嗟嘆之不足,故詠歌之,詠歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也”。可以說,人物畫就是王洪波內(nèi)心充滿激情的舞蹈。而“扎根黃土、情系大地、仁者愛人、為民寫真”就是他繪畫藝術(shù)的核心,也是他今天的藝術(shù)成就的源頭活水。

王洪波從小生長在黃河邊上,對黃土地和黃土地上的人民有血脈相連的感情。這種情感超越了個人,升華為對黃土地、對歷史、對民族、對國家的一種深沉的情結(jié)。他在自序中說:“在我們生活的這片熱土上,我總感覺有一組超重低音在我耳邊回響。災(zāi)難與悲壯,雄渾與蒼涼,覺醒與奮起,不屈與自強。”正是因為心中有這一分沉甸甸的牽掛,他選擇了用手中的畫筆和淋漓的水墨線條,去呼應(yīng)從心中傳出的歷史的回音。他的畫都是從內(nèi)心流淌出來的,所以感人至深。

在王洪波的畫里,不乏有關(guān)重大題材的創(chuàng)作。但更多的還是關(guān)于身邊的人和事,普通的老百姓成為他的畫面的主人公。市井里修自行車的師傅、賣菜的老農(nóng)、做泥工全活的民工、賣小工藝品的小販等都成為他的表現(xiàn)對象。他也經(jīng)常走到田間地頭,用筆和照相機記錄下農(nóng)民生活勞動的場景,作為創(chuàng)作的素材。王洪波說,只有尊重人,對黎民百姓心懷刻骨銘心的愛,才可能切身體會到他們的喜怒哀樂,為他們的生存環(huán)境和精神狀態(tài)寫真。他筆下的人物表情或淡定、或悲傷、或堅毅,通過生動的線條勾勒和水墨暈染,傳達出人物內(nèi)心的滄桑之感。普通勞動者特有的忍耐力和不屈的生命力在他的筆下充滿了悲劇性的美,具有很強的視覺沖擊力和心理震撼效果,讓人產(chǎn)生強烈的共鳴。

在王洪波眼里,生活在社會最基層的人們雖然有太多的艱辛和苦澀,但他們依然樂觀、堅定,對生活充滿向往。農(nóng)村和農(nóng)民是這個社會的細胞,是社會健康發(fā)展的基礎(chǔ)。反映他們的生存狀態(tài),不是出于憐憫,而是出于內(nèi)心真切的尊重與愛。愛他們的樸實、忠厚,尊重他們的辛勤勞動和默默奉獻。王洪波認為,這些勞苦大眾才是支撐中國社會的脊梁,是我們民族的靈魂。為老百姓寫真,就是為民族寫真,就是捍衛(wèi)民族之魂。

面對時代的浮華,王洪波讓自己沉下心去,扎扎實實和老百姓打成一片,為他們吶喊,這是王洪波對藝術(shù)創(chuàng)作的要求。他希望用手中的畫筆,去撥動老百姓心中的弦,和他們一起歡笑、哭泣。他希望讓自己的汗水、淚水和老百姓的汗水、淚水融合到一起。他要用自己敏銳而熱情的眼光去捕捉現(xiàn)實生活中最質(zhì)樸無華的真、善、美,用自己勤奮的雙手,創(chuàng)造出無愧于時代、無愧于人民、無愧于內(nèi)心的時代畫面。本報見習(xí)記者 薛貴清 通訊員 張叢琳【原標題:苦澀的詩意——記王洪波的人物畫】