精彩推薦

熱點(diǎn)關(guān)注

專(zhuān)題推薦

-

沒(méi)有記錄!

熱點(diǎn)排行

掙扎于亂世中的悲情蔡文姬

2012/5/8 17:38:03 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

自古紅顏多薄命,才女多命舛。在中國(guó)歷史上,漢末亂世就曾有這樣一位奇女子,她六歲能辨琴,其故事被后人寫(xiě)入《三字經(jīng)》《琴史》,少年時(shí)代被迫跟隨遭受朝廷迫害的父親浪跡江南,青年時(shí)代遭遇喪夫之痛,禍不單行,更遭遇匈奴兵來(lái)犯,被掠至匈奴,嫁給匈奴王為妃,流落塞外12年!人到中年,又被一代梟雄曹操接回中原,在中國(guó)歷史上成就了一段被后世廣為流傳的“文姬歸漢”千載佳話!她被迫撇下一對(duì)兒女讓其永留塞外,大悲大情之中,她不僅創(chuàng)作出流芳千古的著名五言詩(shī)《胡笳十八拍》《悲憤詩(shī)》,還靠著超乎常人的記憶力,替父默寫(xiě)出《續(xù)后漢書(shū)》400余篇,為保留中國(guó)古代歷史文獻(xiàn)作出了貢獻(xiàn)。她用生命、用犧牲后半生的幸福創(chuàng)造出來(lái)的“文姬歸漢”佳話,屢屢成為歷代文學(xué)家、畫(huà)家、戲劇家的創(chuàng)作題材,被編入小說(shuō)、詩(shī)歌、戲劇、管弦樂(lè)曲、話劇、繪畫(huà),在民間廣為流傳。大文豪郭沫若曾專(zhuān)門(mén)為她創(chuàng)作了一出話劇《蔡文姬》。2008年4月4日(農(nóng)歷三月初一),她所誕生的故里——東漢陳留郡圉縣,即今河南省杞縣圉鎮(zhèn)——的百姓們,在她于漢建安十三年也就是公元208年的農(nóng)歷三月初一回歸中原1800周年后,自發(fā)組織起來(lái)紀(jì)念她。她,就是我們這篇小傳的主人公,中國(guó)歷史上集文學(xué)家、書(shū)法家、音樂(lè)家于一身的東漢才女蔡文姬,她的父親,就是東漢赫赫有名的一代大儒、著名文學(xué)家、書(shū)法家、左中郎將蔡邕。

名門(mén)之后 少年早慧

蔡文姬(一作明姬、昭姬,公元177—249),名琰,是東漢著名學(xué)者蔡邕(字伯喈,公元132—192)的女兒。漢靈帝劉宏熹平六年(公元177)6月,蔡文姬出生于陳留郡圉縣(今河南省杞縣圉鎮(zhèn))。父親蔡邕時(shí)年四十五歲。母親趙五娘。蔡文姬的出生地圉縣這里人杰地靈,歷代名人輩出。圉縣早在商湯封夏后于杞地之后開(kāi)始建城。史書(shū)《資治通鑒》記載:“(該城)春秋陳地,鄭取之。苦楚之難,修干戈于境,以虞其患 故曰圉。”春秋時(shí)期一度是皇家的養(yǎng)馬場(chǎng)。西漢時(shí)設(shè)圉縣,治所設(shè)此。在中國(guó)歷史上,東漢光武帝時(shí)著名的剛直不阿的“強(qiáng)項(xiàng) 令“董宣、東漢桓帝時(shí)著名“黨人”夏馥、西晉提出著名的“徙戎論”的江統(tǒng),都是圉縣人。

據(jù)《后漢書(shū)》卷84《列女傳•陳留董祀妻傳》記載:陳留董祀妻者,同郡蔡邕之女也,名琰,字文姬。博學(xué)有才辯,又妙于音律。適河?xùn)|衛(wèi)仲道。夫亡無(wú)子,歸寧于家。興平中,天下喪亂,文姬為胡騎所獲,沒(méi)于南匈奴左賢王,在胡中十二年,生二子。曹操素與邕善,痛其無(wú)嗣,乃遣使者以金璧贖之,而重嫁于祀。我們談及蔡文姬,就不得不提及她的父親蔡邕。

蔡家祖籍關(guān)隴一帶,到文姬高祖輩遷居圉縣。蔡邕的父親蔡棱、叔父蔡質(zhì)把祖上留在圉城的家業(yè)一分為二后,蔡棱一家人留守圉城,蔡質(zhì)則家遷洛陽(yáng)。對(duì)于蔡邕的家世,《后漢書(shū)》卷60下《蔡邕列傳》有記載:蔡邕字伯喈,陳留圉人也。六世祖勛,好黃、老,平帝時(shí)為令。王莽初,授以碏戎連率。勛對(duì)印綬仰天嘆曰:“吾策名漢室,死歸其正。昔曾子不受季孫之賜,況可事二姓哉?”遂攜將家屬,逃入深山,與鮑宣、卓茂等同不仕新室。父棱,亦有清白行,謚曰貞定公。蔡家是圉縣大戶(hù)人家。據(jù)《后漢書(shū)》卷57《黨錮列傳》講到蔡邕的同鄉(xiāng)夏馥時(shí),提到同縣的蔡家、高家:“夏馥字子治,陳留圉人也。少為書(shū)生,言行質(zhì)直,同縣高氏、蔡氏并皆富殖。”在《河南通史》上也有相同的記載。程有為、王天獎(jiǎng)主編: 《河南通史》,第113頁(yè),河南人民出版社,2005。說(shuō)明蔡家和同縣的蔡家、高家一樣都是大戶(hù)人家,當(dāng)時(shí)家境十分富裕。蔡邕時(shí)蔡家已不再經(jīng)商,蔡邕飽讀詩(shī)書(shū),成為一代名流。蔡文姬出生時(shí)蔡邕時(shí)年四十五歲,可謂老來(lái)得女,作為“獨(dú)生子女”的蔡文姬被父母寵愛(ài)可想而知。

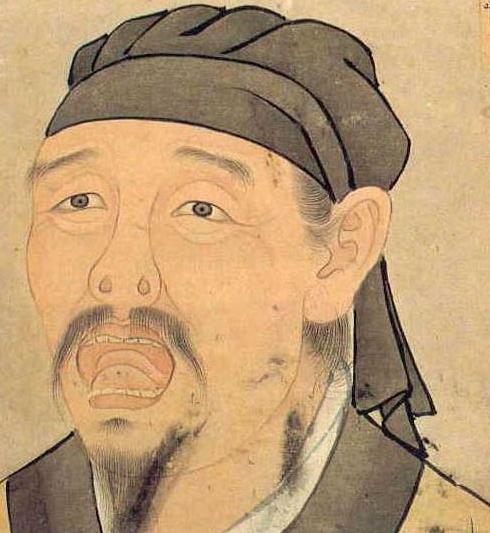

蔡邕常常作為大書(shū)法家而為世人所傳頌。據(jù)載,熹平四年(公元175),蔡邕校定《六經(jīng)》的謬誤,將正文刻在石碑上,立于太學(xué)門(mén)蔡邕畫(huà)像外,成為流傳后世的“熹平石經(jīng)”,前往觀摩的人絡(luò)繹不絕,每天停在那里的馬車(chē)就有一千多輛。蔡邕的書(shū)法,“骨氣洞達(dá),爽爽如有神力”,蔚然大家,成為當(dāng)時(shí)偶像級(jí)的人物。

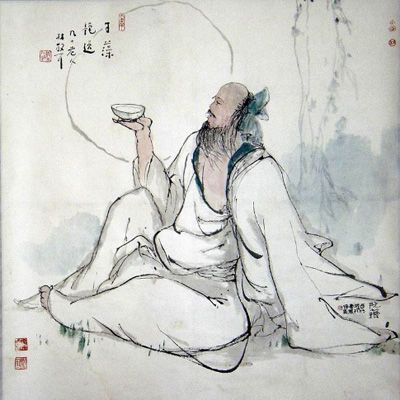

其實(shí)他還是一個(gè)大文學(xué)家。他著有《蔡中郎集》,至今仍保存完好,流傳于世。此外,蔡邕還精于天文數(shù)理,妙解音律,在洛陽(yáng)儼然是文壇的領(lǐng)袖。中國(guó)古代四大名琴之一的焦尾琴,即為漢代末期蔡邕所制之琴。據(jù)《后漢書(shū)•蔡邕列傳》記載:“吳人有燒桐以爨者,邕聞火烈之聲,知其良木,因請(qǐng)而裁為琴,果有美音,而其尾猶焦,故時(shí)人名曰‘焦尾琴’焉。”漢末,蔡邕遇害后,焦尾琴保存在皇家內(nèi)庫(kù)之中。他的家就是那個(gè)時(shí)代的文化沙龍,也是那個(gè)時(shí)代的高級(jí)圖書(shū)館,楊賜、玉燦、馬月碑以及后來(lái)文武兼?zhèn)洹⒔K成一代雄霸之主的曹操都經(jīng)常出入蔡府。蔡邕和曹操還成了摯友。蔡文姬生在這樣的家庭,自小耳濡目染,飽受這些文人雅士的熏陶,所以年少之時(shí)就表現(xiàn)出超常的智慧和才能。

蔡文姬從小受到文學(xué)熏陶,博學(xué)而有才辯,尤其精通音律。《三字經(jīng)》上說(shuō):“蔡文姬,能辨琴。謝道韞,能詠吟。彼女子,且聰敏。爾男子,自當(dāng)警。”《后漢書(shū)》李賢注引劉昭《幼童傳》中說(shuō),“邕夜鼓琴,弦絕。琰曰:第二弦。邕曰:偶得之耳。故斷一弦問(wèn)之,琰曰:第四弦。并不差謬。”《蔡琰別傳》里也有類(lèi)似的記載,而在宋代朱文長(zhǎng)《琴史》這件事記載為文姬十歲時(shí),蔡邕震驚于女兒的天分,開(kāi)始教女兒學(xué)琴,兩年之后,文姬琴藝學(xué)成,蔡邕將自己的焦尾琴送給了女兒,由此蔡文姬的音樂(lè)天賦可見(jiàn)一斑。

關(guān)于這件事情的真實(shí)性,是毋庸置疑的,在許多文獻(xiàn)資料中都有相關(guān)記載,唐代劉商《胡笳曲序》在這篇序文里面說(shuō)“蔡文姬善琴,能為離鸞別鶴之操,……”唐代李瀚寫(xiě)古代的啟蒙讀物《蒙求集注》中有兩句話“蔡琰辨琴,王粲覆棋”。這說(shuō)明蔡文姬在音樂(lè)方面名聲十分顯赫,幾乎成為人人傳頌的佳話。在史書(shū)上我們只能找到這些關(guān)于蔡文姬童年早慧的只言片語(yǔ)的記載,但是我們?nèi)匀豢梢源竽懲茰y(cè)出她在文學(xué)以及書(shū)法上同樣有很好的基礎(chǔ),即使沒(méi)有表現(xiàn)出在音樂(lè)上的特別天賦,至少作為蔡邕的唯一子嗣,父親肯定會(huì)把自己的才能傳授于她,以期后繼有人。在晨星寥落的窗前,似乎千年前那稚嫩而清瑩的朗朗書(shū)聲還在耳旁想起,那是蔡文姬朗誦四書(shū)五經(jīng)的聲音;在日落西山,人約黃昏時(shí),依稀一雙纖細(xì)小手舞動(dòng)筆毫的曼妙身姿,那是一代才女正在苦練書(shū)法。勤奮好學(xué)的蔡文姬“貪婪”地汲取父輩的各種知識(shí)的營(yíng)養(yǎng),自由地遨游在墨香琴聲的世界里,茁壯地成長(zhǎng)著。

古時(shí)流傳少年天才方仲永淪為庸人的故事,但是蔡文姬并沒(méi)有辜負(fù)上天對(duì)她的恩賜,她少年時(shí)的聰明才智結(jié)出了豐碩的果實(shí),這與蔡邕很重視家教是有很大關(guān)聯(lián)的。蔡邕曾寫(xiě)有一篇著名的《女誡》(見(jiàn)《全后漢文》卷74):心猶首面也,是以甚致飾焉。面一旦不修飾,則塵垢穢之;心一朝不思善,則邪惡入之。咸知飾其面,不修其心

責(zé)任編輯:C009文章來(lái)源:中國(guó)崛起網(wǎng)

下一條:欲說(shuō)還休話蔡文姬上一條:蔡邕倒履迎王粲

相關(guān)信息

沒(méi)有記錄!

精彩展示

沒(méi)有記錄!

評(píng)論區(qū)

友情鏈接

商都網(wǎng)

中國(guó)網(wǎng)河南頻道

印象河南網(wǎng)

新華網(wǎng)河南頻道

河南網(wǎng)

河洛大鼓網(wǎng)

河南豫劇網(wǎng)

河南省書(shū)畫(huà)網(wǎng)

中國(guó)越調(diào)網(wǎng)

中國(guó)古曲網(wǎng)

博雅特產(chǎn)網(wǎng)

福客網(wǎng)

中國(guó)戲劇網(wǎng)

中國(guó)土特產(chǎn)網(wǎng)

河南自駕旅游網(wǎng)

中華姓氏網(wǎng)

河南農(nóng)家樂(lè)網(wǎng)

中國(guó)旅游網(wǎng)

吳氏網(wǎng)

秦氏網(wǎng)

中華舒氏網(wǎng)

中國(guó)傳統(tǒng)文化藝術(shù)網(wǎng)

族譜錄

福客民俗網(wǎng)

文化遺產(chǎn)網(wǎng)

秦腔戲曲網(wǎng)

中國(guó)晉劇藝術(shù)網(wǎng)

揚(yáng)州揚(yáng)劇網(wǎng)

梨園網(wǎng)