- 1、“四菜一湯“的由來

- 2、羊續懸魚的故事

- 3、張三豐借神施教的故事

- 4、朱秀坤舍已為民的故事

- 5、陰陽鏡的故事

- 6、漯河廉吏故事——祭遵篇

- 7、漯河廉吏故事——陳實篇

- 8、狗冢的來歷

-

沒有記錄!

- 1、徐善人與鑰師寺的故事

- 2、陰陽鏡的故事

- 3、“四菜一湯“的由來

- 4、名醫朱秀坤巧下鐵釘的故事

- 5、漯河廉吏故事——祭遵篇

- 6、漯河廉吏故事——袁安篇

- 7、“廉石”的故事

- 8、羊續懸魚的故事

包公審石頭的故事

2013/11/12 17:09:37 點擊數: 【字體:大 中 小】

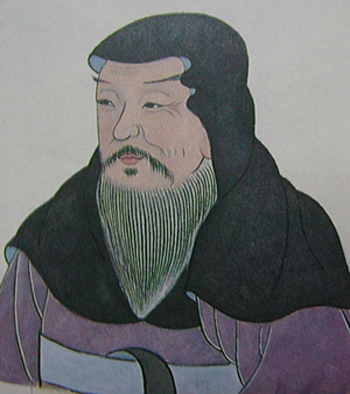

宋仁宗年間,丞相包拯,威坐開封府南衙。他鐵面無私,執法如山,明察秋毫,斷案如神。萬民齊呼“包青天”,受到歷代人民的熱愛。

一年,陽春三月,郾城縣西關唱著兩臺大戲,給縣太爺壽辰祝賀。男女老少,車水馬龍,從四面八方來這里看熱鬧。

城西關有個沙河渡口,上下船的人群,你擠我扛,一不小心,就被擠到河里。這時,有一位衣服襤褸,破鞋露趾的賣油老漢從這里過河,被人們一擁,扁擔一頭的油簍正好撞在岸邊的石頭上。扁擔一脫肩,兩簍油撒個凈光。不懂事的頑童們拍掌大笑,那些認識他的都為老漢捏把汗。誰都知道他是早起晚歸,擔油挑游半縣的窮賣油漢。他上有老母體弱多病,下有妻子兒女肚腸碌碌,指望他賺點東西糊口呢。

油翻了簍,使這個可憐的老漢落個沒本沒利。他越想心里越難過,禁不住捶胸頓足,抱頭痛哭起來。

忽地,遠處傳來道鑼響亮,緊接著四個武土揚鞭催馬來到岸邊,高聲喊道:“呔——眾人聽真,包相爺要乘舟渡河,速速閃道——”

眾人一聽,“嘩”地退立兩邊,等看包相爺過河的人群越聚越多。說話不及,大隊人馬已到,八抬大轎,前呼后擁,彩旗巡天,聲勢浩大。包公從轎簾內看見沙灘上一老人蹲在地上抱頭痛哭,好不可憐。包公命王朝、馬漢傳老人來轎前答話。老人顫顫驚驚,面如土色,來到轎前跪下,向包公訴說了剛才油簍翻倒,和家里一貧如洗,回家后無法度日的悲慘經過。

包公聽罷,皺眉撫須,傳來王朝、馬漢攙扶老人過河。又命張龍、趙虎將石頭綁到城隍廟,聽候審理。

眾人一傳十,十傳百,看戲的都知道包公要審石頭。誰也沒心思看戲了,像潮水一樣涌向城隍廟看熱鬧。

只見包公站立臺前,拱手向眾人致謝道:“今日審石頭一案,多謝鄉親光臨觀看。”接著,包公繼續宣告:“這位賣油老漢,年過花甲,家貧如洗,難以度日,百歲老母病倒在床。不幸今日擔油來此,被頑石撞翻油簍,本利皆空。以本相公斷,頑石乃無知之物,無以處斷。諸位都是炎黃子孫,扶困濟危,乃我民族之美德,難得眾鄉親協助,望每人捐金一文,本相愿贈十兩文銀,以解老漢衣食之難。”包公說罷,再次向鄉親致謝。

眾人聽罷,個個心悅誠服,敬佩包相爺愛民如子的恩德。霎時間,人群沸騰,爭先恐后出資,一文、兩文,一會兒捐銅錢一籮筐。包公命人把錢賜予貧漢,賣油老漢感激不已,含淚向包相爺連連道謝,帶錢回家了。

從此,包公審石頭的故事就傳開了。