-

沒有記錄!

“洛陽澗西蘇聯建筑群”系列之七 同樣的街坊 不同的命運

2013/11/27 10:36:17 點擊數: 【字體:大 中 小】

當時主要由蘇聯專家居住的2號街坊,如今作為蘇式建筑的代表,被確定為“國保”單位。

“洛陽澗西蘇聯建筑群”系列之七

引子

PREFACE

2號街坊和5號街坊,是1954年和1956年分別開建的蘇式住宅“豪華版”和“縮水簡裝版”的典型代表,用旅游者、文物界者的眼光看來,兩個“極端”的建筑群,是我國蘇式建筑上的“雙璧”,極具觀賞性。正因為它們的身價不同,命運也大相徑庭,前者被列為國家文物保護單位,保護完好,后者因沒有“護身符”,命懸一線。

人們為5號街坊鳴不平,它也應列為“國保”單位,有洛陽市民套用易中天的話來告誡說:“懷才就像懷孕,時間久了會讓人看出來。人生如果錯了方向,停止就是進步。”對于5號街坊這樣標志性建筑的態度,也是如此。

□首席記者 孫斌 文圖

2號街坊:

豪華高檔成為國保

和10號、11號街坊建筑風格相仿,2號街坊是洛礦1954年開建的最高級住宅,里面還建有蘇聯特色濃厚的專家樓,二層和三層有松木地板,地板蠟一打,油光可鑒。廠里讓當時在華的蘇聯專家居住專家樓,體現了求賢若渴的誠意,讓專家有種賓至如歸的感覺。整個小區樓房經過半個多世紀的沖刷,依然華美莊嚴。

小區樓房與樓房之間留有寬闊的綠地、健身場地,還有花園。9月28日和10月16日,記者多次徜徉在這個花園中的街坊里。當年工人們栽下的樹木已長成參天大樹,巨大的傘蓋,庇護著身下對弈、玩耍、繡花、彈唱、健身的人們。清風徐來,蕩過層層綠色波浪,陽光被濃蔭篩下,濺落一地金黃碎片,讓秋天在如夢童話中入眠。

2號街坊的價值,除了它的建筑風格、建筑質量外,還有一個因素就是住在這里的人,比如習仲勛、紀登奎、焦裕祿等人的舊居。

1965年12月,時年52歲的國務院副總理兼秘書長習仲勛被下放到洛礦擔任副廠長。考慮到他的身份、安全等因素,廠里決定將2號街坊4棟3單元202室作為他的住所。偉人已逝,人們無限懷念他,在10月中旬習仲勛誕辰百年期間,他在洛陽的故事,有不少文章有過記述。

在歷代為民造福的河南官員中,最聰明的要算春秋時的范蠡,最剛正的是北宋的包拯,而最無私、也最令人感動的,便是人民的好書記焦裕祿了。如今,2號街坊6棟還有焦裕祿的舊居。

據洛礦廠志記載,1953年6月,焦裕祿被調到洛陽礦山機器廠,先后擔任車間主任、科長。1962年6月,焦裕祿被調到尉氏縣任縣委書記。同年12月,他又被調到蘭考縣,先后任縣委第二書記、書記。

而這個蘭考縣的現代父母官,用生命和激情來實踐自己“為人民服務”的理想。在那些艱苦的日子里,他以黨性認真地堅守著,用良知小心地調整著,讓行動仔細地填充著。如今,這個偉大的精神坐標,以紀念碑的形式矗立著,雖有些落寞,卻誰也不能否認它的存在。

如同10號和11號街坊一樣,2號街坊的圖紙也是在蘇聯畫好,直接帶到中國來建的,沒有太考慮中國的國情,存在盲目模仿蘇聯寒帶地區的周邊式街坊,布局、結構設計不完全合理,缺乏家庭公共生活空間,按套蓋房卻不得不按間分房,使得私密性無法保障。而為燒壁爐設計的煙囪,在實際生活中根本派不上用場。

歲月蹉跎的2號街坊,越來越不適應現代人的居住習慣。住在“專家樓”里的年輕人,不再有父輩那樣的自豪,更不會為住上這樣的“專家樓”,而整天激情澎湃地唱蘇聯歌曲:“正當梨花開遍了天涯,河上漂著柔曼的輕紗……”

5號街坊:粗糙馬虎正在消亡

2011年5月,洛陽市澗西工業遺產街區(包括一拖、中鋁洛銅等企業的廠房及澗西區2號、10號和11號街坊等蘇式建筑),被評為“中國歷史文化名街”,在同時成為歷史文化名街的中國最著名的10個街區中,它是唯一反映新中國工業遺產的街區。國家評出中國歷史文化名街,意在喚醒各地政府及民眾的保護意識,推動城市保持個性、傳統和魅力,有助于向世界展示中國豐富的地域歷史文化和傳統城建智慧。今年5月,這些蘇聯建筑又被列為“新國保”,這些工業遺產,多了個“護身符”。

5號街坊是一拖大門區的對景街坊,卻沒有“被保護”,它已成為洛陽工業區文化遺產保護的焦點和難點,也是爭論較大的保護區域。它代表了上世紀50年代工業區中低檔住宅類型,不僅在洛陽市絕無僅有,在全國也是碩果僅存,是非常珍貴的歷史文化遺產街區。

按照最初的建設指導思想,澗西區70多個街坊的建筑標準,應如2號、10號、11號街坊一樣,建得鐵桶一般。然而,上述最早開建的三大街坊宿舍樓尚未全部建完,這些“民族的形式,社會主義的內容”的樣板,在“反浪費”時又成了反面樣板。在1955年的《人民日報》上,它們被形容為“好像一位穿著現代服裝的人戴了一頂彩色的瓜皮帽”,受到指責。

從此,同為蘇式建筑,命運迥異,入住的人“如魚飲水,冷暖自知”。

據洛礦等四家工廠的廠志記載,1955年后建設的蘇式建筑街坊,設計時標準高,后來片面貫徹“砍一刀”的增產節約方針,致使施工質量大大降低,整體鋼筋混凝土澆板普遍嚴重裂縫,“施工質量很差,致使后來無法加固修繕”。

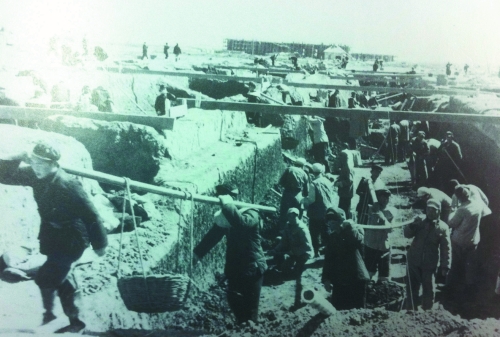

5號街坊始建于1956年,街坊的16棟建筑是風格獨特的明走廊建筑,宿舍窗戶窄小居多,有的僅寬0.5米。窄窗戶是為了適應寒冷氣候建造的,可能與蘇聯較寒冷有關。這些后建的樓房沒有任何裝飾,工藝也變得粗糙和馬虎,沒有任何審美追求,內部極不合理,局促陰暗。墻體開裂、地基下陷、房檐墜落這樣的情況,讓人熟視無睹。居民家中墻壁和屋頂掉墻皮、墻體內的隔層木板暴露這樣的毛病,更是普遍存在。不少人家中的屋頂和墻壁甚至是居民自己用紙糊的。這些建筑,隱含著那個時代發生的重大危機,它的丑陋與“病態”,是“大躍進”時留下的傷疤與創痛的物質化標記。

外觀和1號街坊一樣的5號街坊,如今一些房屋不但放棄了維修,而且正在拆除,殘垣斷壁,處處可見。南區的建筑已拆完,只剩一棟建筑框架,孤零零地站在寒風中,看上去破敗、可憐。

洛陽市民盟、河南科技大學文化遺產研究組、洛陽部分網民等,多次為5號街坊奔走呼吁:保護工業遺產,不能僅僅保留幾幢好看的建筑,否則其價值和意義必然大打折扣,連片成組的歷史街區才會給人以強烈的震撼。如果5號街坊拆完了,以后有人來參觀洛陽的工業遺產,看完一拖大門,想找個上世紀50年代工人們住的中低檔住宅看看,了解一下當時普通職工的生活情況,都難了。

國家文物科學“十二五”發展戰略規劃研究工業遺產專題主持人、河南科技大學研究員楊晉毅在多個場合說,洛陽工業文化遺產的保護,它的意義應該在將來,必須要往后看50年,如果目光短淺,只顧眼前利益,我們有可能成為歷史的罪人。

10月17日下午采訪結束前,記者請出租車司機繞到5號街坊南區,再看一眼即將拆除的孤零零的一棟樓房。在去龍門高鐵站的路上,司機喃喃地重復著這句話:“擋不住了,要拆光了,以后再也見不到了。” (原標題:“洛陽澗西蘇聯建筑群”系列之七 同樣的街坊 不同的命運)