-

沒有記錄!

石陵人家不姓石

2013/11/27 10:49:57 點擊數: 【字體:大 中 小】

從公元907年唐朝滅亡到公元960年北宋建立這段歷史,史稱“五代十國”時期。這一時期,中原相繼出現了后梁、后唐、后晉、后漢、后周五個朝代。

石敬瑭系后唐第二任皇帝李嗣源的女婿。李嗣源的養子即后唐末代皇帝李從珂與石敬瑭不和,雙方發生戰爭。石敬瑭投靠契丹,以割地、稱臣、稱子為條件,請求契丹出兵攻打李從珂,滅掉后唐。之后,契丹耶律德興冊立石敬瑭為“大晉皇帝”。45歲的石敬瑭認34歲的耶律德興為父,割北京、天津、河北、山西等十六州之地與契丹,每年獻帛30萬匹。

自古以來,中原都是天下的中心,得中原者得天下。石敬瑭占有中原卻向契丹稱臣,引起人民的強烈反對。為鎮壓百姓的反抗,石敬瑭采用了許多殘酷的刑律。在人們的叫罵聲中,在契丹的責難中,在位6年的石敬瑭于公元942年郁悶病死,是年51歲,葬于顯陵。

今年,我市有22處文物保護單位入選全國第七批重點文物保護單位,后晉顯陵是其中之一,也是全國較為獨特的一處。除了其選地低洼有違歷代帝陵氣勢磅礴、王氣十足的常例外,更在于那是一個民族的反面教材。入選“國保”不久的一天,我路過石陵村,便去目睹了這一反面教材。

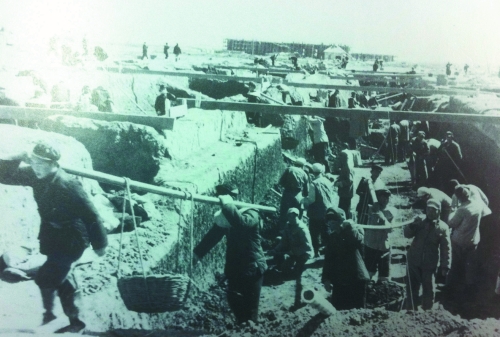

顯陵坐北朝南,周長約100米,高約20米,陵前原有石碑、石望柱、神道及石人、石獸。因地勢低洼,早已沉沒于泥土之下。環陵四周,難覓可念之物,空曠的田野異常寂靜。

在石陵村里,與一位白姓村民攀談起來,方知石敬瑭借契丹之手建立后晉,盡失人心,石姓后裔以其賣國為恥,將“石”字上邊之橫移至下邊口內,改姓“白”,故今石陵人家不姓石。距石陵村不遠處有個范仲淹墓園,范氏后人以姓范為榮。明朝年間,有一土匪綁票,問后知被綁之人姓范,再問是范仲淹之后,便立即放他歸還,可見范仲淹在民間的影響之大。

石敬瑭以落下千秋罵名而載入史冊,其后人以姓石為恥而不姓之;范仲淹以“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”而彪炳千古。人生一世,草木一秋。人來到世上為了什么,能為子孫后代留下點什么,耐人尋味呀!□王戈鋒