-

沒有記錄!

《授堂遺書》:偃師武億的傳世之作

2013/12/26 10:37:44 點擊數: 【字體:大 中 小】

我國古代典籍浩如煙海,其中不少與洛陽相關:或由洛陽人所著,或所述為洛陽事,或成書于洛陽……在那些發黃的紙張背后,閃耀的都是智慧的光芒。在本系列中,我們選取部分古籍,看看它們當年的模樣。

“有朋自遠方來”釋文,“有”或作“友”,非《白虎通》引“朋友自遠方來”。

又龍門山老君堂一造像摩崖小碑,題為始平公者,文皆用陰字,此乃他碑所希見耳。

執交之“義”字,其故舊之子,亦猶用友之道自處,固無限于尊卑,相興字其字者,與禮皆可相衡也。

——《授堂遺書》

清代名儒武億

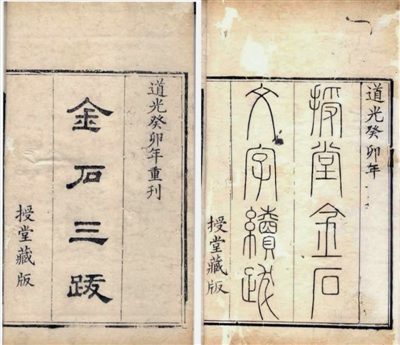

清代流行以金石文字證經補史,偃師名儒武億對此尤為精通。他做學問講求實用,一生著述等身,有《金石三跋》《偃師金石記》《群經義證》《錢譜》等,大部分被后人收在《授堂遺書》中。

“中州讀古書,崇經學,搜訪碑刻,備一方掌故,多自億為倡始。”這是清代著名學者孫星衍對武億的贊譽。而在武億幼年,其父親武紹周就發現他是一個好苗子。

武紹周是雍正年間進士,性情耿介、“博古多識”。他曾在地方任知縣,后因得罪權貴被調至京師。公元1745年,武億在京師出生,他“少有異表,不茍嬉戲”,以讀書為最大樂事。武紹周看到這個兒子稟賦過人,八九歲就能品評前人文章,十幾歲就能下筆千言,不由得格外欣慰。

公元1757年,武紹周致仕歸里,13歲的武億隨父母回到偃師。又過數年,雙親相繼去世,武億被打擊得“哀毀骨立”,仍以讀書自勵。當時洛河、伊河暴漲,家中房舍全被沖毀,他就用木頭架起小屋,堅持在里邊刻苦攻讀。

然而,26歲中舉后,武億考進士受了挫。他三次參加會試皆不中,后經人介紹留在京師,拜謁了藏書萬卷、精通金石、考據之學的朱筠,幾年間學問大增。乾隆四十五年(公元1780年),武億第四次參加會試,終于得中三甲第十名。

應該說,武億在很多方面遺傳了其父親武紹周的品性,比如一樣性情耿介,一樣酷愛讀書,一樣為官清正。公元1791年,他出任青州博山縣(今屬山東淄博)知縣,也同樣因為得罪權貴而被罷黜。

在博山知縣任上,武億只干了7個月。他處理積案,開辦書院并親自講學,深受百姓擁戴。當時大學士和珅權傾朝野,派遣番役以捕盜之名橫行州縣,別人敢怒不敢言,武億卻將他們收捕杖責。山東巡撫怕禍及己身,就以“濫杖平民”之罪將武億罷了官。

被罷官后,武億家貧,以設館授徒為生。公元1799年,嘉慶親政,和珅伏法。皇帝想召這位名儒進京,以備錄用,可惜武億沒有等到這一天,他在皇帝下詔前一個月已經去世,時年55歲。

一生嗜金石

武億是學問大家,對文學、經學及方志學都有很高造詣。在金石考據方面,他一生用功尤多。清代經學家江藩在《國學漢學師承記》中曾說,武億“酷嗜翠墨,游歷所至,如嵩山泰岱,遇有石刻,捫苔剔蘚,盡心模拓”。

其實,武億對金石的癡迷,從少年時就開始了。他隨父母回到偃師后,發現這一帶古跡甚多,各種碑刻充斥其間,便常獨自到廢寺荒墟間徜徉,偶爾拾得古人一二石碣,則“撫摩終日,或至廢食不歸”。

有一次,他聽說在離家十余里的偃師杏莊,有農家在挖井時發現了晉劉韜墓志,急急忙忙趕去買回。那墓志長二尺有余,重數十斤,武億一介書生,硬是扛著這塊石頭走回來,累得半死。

武億在金石上如此下功夫,不是為了別的,是看到碑銘墓志可以“與群史傳記互為推稽”,有不可替代的史料價值。當然,以金石文字證經補史,在當時也是一種時尚,而武億的收藏多為前人所未見,“證經史記載之訛,補經史記載之闕”的作用就更加明顯。

后來,武億依照宋代歐陽修《集古錄》、趙明誠《金石錄》的體例,編成了《金石三跋》《金石文字續跋》等,其中錄有先秦至元代的各類碑刻近800通。如“又龍門山老君堂一造像摩崖小碑,題為始平公者,文皆用陰字,此乃他碑所希見耳”這一類的記載,在他的金石著作中比比皆是。

此外,武億還參與編纂了多部縣志,《偃師金石記》《安陽金石錄》《寶豐金石志》《魯山金石志》等,都是他在編纂縣志時輯成的。《續修四庫全書提要》贊他“學問淵博,尤嗜金石文字,其考據之文,可與錢大昕《金石文字跋尾》相伯仲”。

有子能守家學

武億字虛谷,又字授堂,號半石山人。他治學崇漢儒,注重經史考據,創立有授堂學派,在當時影響較大。武億去世后,其長子武穆淳將其著作輯錄付刻,就叫《授堂遺書》。

武穆淳“生而穎異,能守家學,多識賢士大夫”,也很不簡單。武億常教育兒子“讀書當期有實用,而實用莫過于地志之學,謂山川地勢關津要害,能了如指掌,庶胸中包羅有物”,武穆淳做學問,便走了和父親一樣的路子。

“武億的著作很多,涉及金石學、經學、考據學及文學多個方面。嘉慶年間,武穆淳編《授堂遺書》,共收錄了其中10部,包括《經讀考異》8卷、補1卷,《句讀敘述》2卷,《群經義證》8卷,《三禮義證》12卷,《金石一跋》4卷,《金石二跋》4卷,《金石三跋》2卷,《授堂金石文字續跋》14卷,《授堂文鈔》8卷,《授堂詩鈔》8卷。”洛陽古籍收藏家、白河書齋主人晁會元先生說。

道光二十三年(公元1843年),武億的孫子武耒重新刊刻了《授堂遺書》。“這個刻本目前存世最多。其中《授堂文鈔》續補2卷,共計10卷,第9卷、第10卷又名《續集》。白河書齋收藏有《授堂遺書》68卷,就是道光年間這個刻本。”晁先生說,武億是偃師名儒,學識過人、見解精辟,其著作對洛陽有重要意義。“我對武億的著作特別重視,經過20年的努力,已收齊《授堂遺書》的全部版本,還有其在乾隆年間參與編纂的《偃師縣志》《魯山縣志》《安陽縣志》等。”

對武億的金石著作,晁先生更是細細研讀,并根據其中的記載收藏拓本。“歷史上到乾隆年間,偃師尚存造像名碑14種,目前僅存8種。而這14種造像名碑,我全部收藏到了,十分難得。”晁先生說。(原標題:《授堂遺書》:偃師武億的傳世之作)