-

沒有記錄!

以全球史視野審視中國傳統科學技術

2016/7/29 9:54:14 點擊數: 【字體:大 中 小】

興隆洼文化遺址出土玉玦 資料圖片

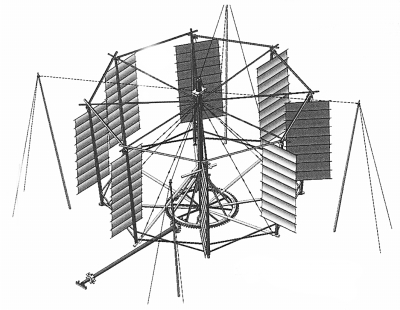

立軸大風車結構示意圖 資料圖片

日前,由中國科學院自然科學史研究所編寫的《中國古代重要科技發明創造》正式出版,分科學發現與創造、技術發明、工程成就三類,推選出了88項“中國古代重要科技發明創造”。從2015年初遴選的85項(名單見本報2015年1月28日報道)到2016年增加至88項,加了哪三項?為何有很多公眾熟知的選項,例如青銅器冶煉沒有入選?帶著這些問題,記者專訪了“中國古代重要科技發明創造”研究組張柏春研究員。

記者:2015年年初首次公布名單時只有85個選項,2016年新增的是哪三項?有什么考慮?

張柏春:增加的三項是中國珠算、大風車和琢玉。我們這個項目是2013年正式啟動的,算盤在最初的100多個備選項中。但古羅馬出土了與中國算盤相似的“算盤”和其他相關文物,從時間上說,要比中國關于算盤的記載早兩三百年。因此我們沒有將其放在85項的名單中。這一年多來,我們與國內外專家繼續研討這個問題。數學史家指出,中國珠算作為一種計算技術有其獨特性,能夠做加、減、乘、除、開方及求一元高次方程的數值解等計算。因此,成書時,將“珠算”列入其中。但要注意,入選的不是算盤的發明,而是以算盤為工具而進行不同運算的計算技術。

大風車,又叫立軸大風車,是中國人在12世紀就用于驅動水車的動力裝置。從已掌握的史料來看,風車最早不是出現在中國,但立軸大風車發揮了中國船帆的長處,能夠自動調整風帆的位置,風車運轉不受風向影響。技術史家強調,這種風車是中國古代獨樹一幟的技術。17世紀德國科學家萊布尼茨看到有關中國大風車的圖畫之后,曾經利用很有限的技術信息,試制此類風車,但結果并不理想。于是,他希望傳教士繼續了解中國風車。

再說琢玉。玉被視為中國傳統文化的標志之一。考古發現證明,史前中國人就發明了高超的琢玉技術,能加工出平面度高的大平面,作出扭絲紋、深細孔、鏤空和浮雕等。那么,在僅有簡單加工工具的情況下,古人是如何制作出精美玉器的?直到現在,還有許多待解之謎。的確,玉器加工代表著中國古人的“精密制造”技術水平。有專家認為,中國古代在石器時代之后,還有一個玉器時代。從6000多年前到2000多年前這段時間,玉器加工技術確實非常精湛。如果不把它選進來,就漏掉了史前的一項“高技術”。

記者:從這一項目評選至今一直伴隨著一些討論,有些公眾也很奇怪為什么一些大家都比較熟悉的項目,比如青銅器的制造沒有入選?我們評選的標準是什么?

張柏春:要遴選出幾十項甚至上百項“重要發明創造”不是件容易的事,有些問題確實存在爭論,見仁見智。我們選列時重點考慮三個方面:一是突出原創性,二是反映古代科技發展的先進水平,三是對世界文明有重要影響。我們是想以全球史的視野考察中國傳統科學技術,將古代中國與兩河流域、古埃及、古希臘羅馬、古印度等文明進行比較,審慎地判斷哪些發明創造是中國人做出的。

評價某項發明是否有原創性,要看是否有可靠的考古或文獻證據。為了慎重,我們對那些史料不足、不易判斷的,就沒列入。還有些發明創造長期以來都是難解之謎,典型的例子如三國時期的“木牛流馬”,這一類沒有列入我們的選項。

在科學技術史研究領域,確定起源可以說是最難的事。有些學者認為,科技是“多地起源”的。我個人傾向于認為,一些簡單的技術,比如打磨石器很可能是多地起源的,但復雜技術是單一起源的可能性更大。就如車輛制作之類的技術應該是一地起源、不斷傳播和改進的。您提到青銅器冶煉技術,到目前為止,考古資料表明青銅器不是中國首創的。在我們列的清單中,有曾侯乙編鐘、有秦始皇陵銅車馬、有青銅弩機,并不僅僅是因為它們是青銅器,而是因為它們反映了中國人在聲學、樂律學、金屬工藝、機械設計等方面的高水平。

早期的材料極其有限,下結論應當謹慎,“有一分材料,說一分話”。

記者:人們熟知“四大發明”,現在有了“88項發明”。是什么讓你們選擇了這樣一個課題呢?

張柏春:流傳了一百多年的“四大發明”的說法,實際上是從西方的視角去評價中國古代發明創造對世界文明的影響。但中國對世界的重要貢獻遠不止這些。例如,水稻、大豆等作物都是中國人最早開始栽培的。水稻是世界上最重要的糧食作物之一,是全世界大概三分之一人口的主食,這個發明對世界文明的貢獻當然是很突出的。再比如,瓷器滿足了人們的廣泛需求,是中國古代長期最具國際競爭力的產品之一。這個發明還不重要嗎?

科技史為公眾理解科學技術,理解世界文明進程提供了獨特的視角,公眾對此有很大需求。其實學術界對中國古代科學技術史的研究有豐厚的成果,出版過許多大部頭的學術專著和叢書,但這些書讀起來耗時多,比較枯燥,公眾不容易很快理出頭緒。我們進行這項研究,就是為了能讓讀者用較短的時間就了解一些重要的發明創造,讓科技史走近公眾。

記者:2015年時研究組就提出一些思索,比如為何盛唐時科技不發達,反而宋代科技比較輝煌,又在元末后陷入停滯?這些問題現在有答案了嗎?

張柏春:應該說,這些問題非常復雜,短時間難有比較滿意的答案。李約瑟寫出中國科技史鴻篇巨著,卻未完成結論那一卷。人們從不同的角度去理解歷史,可以做出不同的解說。我們注意到,在歷史發展的某一個階段,可能經濟發達程度與科技發達程度不一定成正比。這種現象可能與大家一般的認知不同。

中國古代或許在某些領域,比如力學理論方面落后于古希臘,但僅以“知識體系的缺陷”為理由,還不能解釋科學技術發展的全貌。我覺得,中國傳統科學技術經過長期的積累,到宋代達到比較成熟的程度,基本滿足了小農經濟社會的需求。在鮮見變革的傳統農業社會,當科技的“供”與“求”基本相稱時,發明與創新的動力是不夠強的。

我們希望隨著科技史研究的深入,學者們會有新的發現和心得,不斷認識中國的科技傳統,完善發明創造的清單。