-

沒有記錄!

仰韶文化未解之謎多 與中華文明起源關系如何?

2013/12/10 10:40:36 點擊數: 【字體:大 中 小】

仰韶文化從發現至今已經90年了。這90年,仰韶文化的考古遺址不斷被發現,仰韶文化的內涵不斷豐富、分期不斷細化,仰韶文化從哪里來到哪里去的問題不斷有新的解釋,關于仰韶文化與中華文明起源的關系也還在爭論中……

相對一個跨越2000多年,縱橫數千里的文化來說,90年顯然并不足以解開所有的謎。

中國文明的起源還在探索中

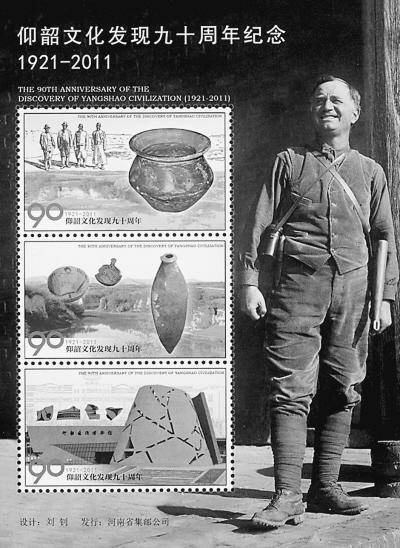

2011年11月8日。仰韶文化發現九十年國際論壇在剛剛落成的仰韶博物館舉行。位于館前的四座銅像也舉行了揭幕儀式,他們分別是對仰韶文化作出了巨大貢獻的四位學者――安特生、袁復禮、夏鼐和安志敏。

安特生,這位瑞典的地質學家,偏偏對考古有興趣。1921年10月27日至12月1日,經過一個多月的發掘,他和我國考古工作者袁復禮等在河南澠池縣仰韶村發現了大量精美的陶器和石器,以該村命名的仰韶文化誕生。

仰韶文化對于中國考古學意義非凡――這是中國考古史上出現的第一個以遺址地的地名命名的考古學文化,這種命名方法后來也成為中國考古學文化命名的通則,沿用至今。仰韶村遺址的發掘,也被視為西方近代田野考古學真正傳入中國的標志性事件。這也是我國第一次有計劃有組織開展的田野考古發掘工作,中國新石器時代考古學就此起步。

1923年安特生的《中國遠古之文化》正式發表,把仰韶文化確立為中國史前文化,這不僅使中國無石器時代的論調不攻自破,而且讓仰韶文化走向了世界。

在20世紀初,西方學者認為中國沒有石器時代。這也是安特生發現仰韶遺址時感慨萬端的原因。他以歐洲著名的丹麥遺址為例,“長為100至300公尺,其廣50至150公尺,厚1至3公尺”,而仰韶南北為960公尺,東西480公尺,灰土層厚1至5公尺不等。“則可知在石器古人時代其地當為一大村落無疑矣。”

仰韶村出土的大量精美的彩陶,使仰韶文化又被稱為“彩陶文化”。在當時考古很少的中國,由于沒有其它的參照,安特生認為這些彩陶不可能是中國本土的,反倒與西方的安諾遺址的彩陶有許多相似之處,通過簡單的推理,安特生提出“文化西來說”。這一學說被西方廣泛認同。

他的西來說刺激了中國考古學家開展更多的考古工作,尋找仰韶文化的來源與去向。1926年考古學家李濟在山西夏縣西陰村進行了發掘,發現了一處單純的仰韶文化遺址,這也是后來的“西陰文化”,那里出土陶器上的“西陰紋”后來在其它仰韶文化的地域也出現過。

1931年,近代考古學的奠基人梁思永發現了著名的后崗三疊層。它的下層是以紅陶和少量彩陶為代表的仰韶文化遺存,中層是以黑陶為代表的龍山文化,上層是以灰陶和繩紋陶為代表的商代晚期文化遺存。因為在安陽小屯最先確定,又稱小屯文化。這個三疊層證明不同文化的連續性,有力地駁斥了西來說。

中國社會科學院考古研究所研究員陳星燦說,“中國文明起源的探索,可以說一直伴隨著對仰韶文化的不斷認識。從20年代的仰韶文化西來說,到后來的仰韶文化和龍山文化的東西二元對立說,再到上世紀60年代、70年代的仰韶龍山一元發展說,發展為現在的多元說,應該說是一個不斷進步的過程。”

上世紀50年代末期發現了李家村等早于仰韶文化的遺存,但當時并沒有引起足夠的重視。直到70年代在華北地區,磁山裴李崗和老官臺文化等前仰韶文化和新石器時代早期文化的發現,中國史前文化的土著性和連續發展性逐漸成為人們的共識。自80年代中期以來,對中國史前文化的總體認識發生了根本變化。“我們現在知道,中國史前文化既不是外來的,也不是從國內某一個中心向外傳播的。各地的史前文化是在適應當地自然條件的基礎上逐漸發展起來的,它們或多或少都對中國古代文明的形成和發展做出了獨特的貢獻。黃河中心論或中原中心論的一元論終于被多元論所取代。”

越來越多的考古證明,在漫長的史前時期,沒有哪一個地區始終占據領先地位。東北的紅山、江浙的良渚都曾達到相當的高度,黃河中游的核心地位是在長期的歷史發展過程中逐步形成的,但只是在新石器時代的后期才突現出來,并最終奠定了夏商周三代文明的基礎,而這與它長期處于各文化區的中間地帶有很大關系。

現在我們更多地講中國史前文化的土著性、向心性、連續發展性、多元性和發展的不平衡性,這是幾代考古學者共同努力的結果,但關于中國文明起源、中華民族的形成等基本問題依然還在探索中。