精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

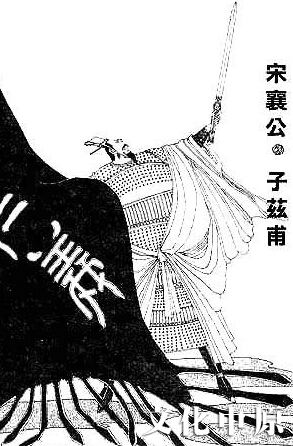

【文化中原】宋襄公畸形“仁義”心態之文化內涵解析

2015/3/5 17:13:05 點擊數: 【字體:大 中 小】

春秋以來,王室衰微,諸侯爭長,齊、晉、楚、秦等各大國先后稱霸。“春秋無義戰”,但爭霸各國為了給自己的侵伐戰爭披上合理的外衣,卻又打出“尊王攘夷”的口號。欲做霸主,要靠實力,中原宋國,國小力弱,實在是沒有這個能力的。宋襄公圖謀霸主,可說是不自量力,更可笑的是與楚國的泓水一戰,他以蠢豬式的“仁義”道德指揮戰爭,在于己有利的形勢下兩度坐失戰機,結果落下宋軍大敗、自身傷股而死的悲慘結局。宋襄公好高騖遠,假仁失眾,空務霸主之名,卻無霸主之量,故受到后人的譏笑。

一

宋襄公的“仁義”之舉,語其大者有兩端,下面分而述之。

1、假意讓位,以“仁義”起家

宋襄公,名茲父,宋桓公之嫡長子,有一庶兄曰目夷,字子魚。公元前652年,宋桓公病危之際,茲父對桓公說:“目夷長且仁,君其立之。”(僖公八年)請求父親改立目夷為太子。目夷不敢受命,當時就推辭說:“能以國讓,仁熟大焉。臣不及也,且又不順。”(僖公八年)次年,宋桓公卒,茲父即位,是為宋襄公。他讓目夷做大司馬,主管宋國軍政。宋襄公因此以“仁義”稱道一時。

世衰道微,禮崩樂壞的春秋時代,對外戰爭和內部傾軋并存,父殺子,子弒父,君殺臣,臣弒君,這樣的惡性事件不斷發生。為奪取王位,兄弟相殘的事件更是屢見不鮮。當此之時,宋襄公以一種“仁”者之態,主動讓位于其庶兄,當然會贏得國人和諸侯的一片喝彩。其實,這正是宋襄公虛偽和矯情的表現,或者說是他耍了一下政治手腕。我們不妨分析一下當時的情況。

宋襄公是宋桓公的嫡長子,早已立為太子,目夷雖為兄長,卻是庶出。倘使改立目夷為太子,廢嫡立庶,顯然于宗法制度不合,這是兄弟兩人都了然于胸的事情。目夷知己不可為而卻之,顯然是明智之舉,既無害于己,又無害于國,后來的事實也正說明了這一點。宋襄公即位后,“以公子目夷仁,使為左師以聽政,于是宋治”(僖公九年)。如果目夷受命,正如自己所說名分“不順”,極有可能給自己種下隱患,目夷當能想知其不良后果。茲父明知其兄不可為而讓之,其用心已是昭然若揭了。誠然,春秋以來,許多兇殺篡逆事件的發生,使西周初年確立起來的宗法秩序業已發生動搖。但當時人們行事還是非常講究名分的,特別是在王位繼承上,嫡庶長幼的順序仍是權力繼承的順序,不得僭越,廢嫡立庶或廢長立幼都是不得人心的。后妾等位,嫡庶不分,往往是造成禍亂的根源。比如,鄭武公的嫡長子寤生因為出生時難產,使母親姜氏受到驚嚇,所以姜氏不喜歡他,喜歡次子共叔段,“欲立之,亟請于武公,公弗許”(隱公元年)。武公不答應立共叔段為太子,就是礙于長幼次序不能隨便僭越。因為姜氏憐小厭大,后來造成了兩兄弟的互相攻殺。再如,齊桓公因為沒有嫡子,晚年病危時,眾庶子爭立,各率私兵相攻。桓公死后,長庶子無詭被立為君,其異母弟昭到宋國求救,宋襄公出兵攻齊,殺死無詭而立昭為孝公。(僖公十七、十八年)后人非議襄公曰:“奉少奪長,致無詭不得而死,亂上下之分,長篡弒之階。”(卷三十五)這些都是血淋淋的事實,茲父之讓國,哪怕是真心實意,目夷又怎敢接受!

說到仁義,宋襄公和其庶兄目夷相比,目夷之“仁”倒是名符其實的。這不僅是因為宋襄公親自稱述目夷“仁”,而且也可以從宋襄公即位后,目夷對宋襄公的多次善言規勸中得到明證。公元前641年,宋襄公攻打不聽命的曹國,目夷勸諫說:“文王聞崇德亂而伐之。軍三旬,而不降,退修教,而復伐之,因壘而降……今君德用毋乃猶有所缺,而以伐人,若之何?蓋姑內省德乎?無缺而后動。”(僖公十九年)宋襄公和目夷不一樣,如果認為宋襄公是仁義之君,那就大錯特錯了。公元前651年春,宋桓公死后,未及下葬,“而襄公會諸侯”(僖公九年)。宋襄公以帶孝之身,沒有給父親辦理好喪事,就迫不及待地會合諸侯來樹威,能說他仁義嗎?其實,宋襄公不但不仁義,而且是個性情兇狠殘忍的人。試看其所作所為:公元前642年,齊桓公死后,齊國大亂。宋襄公欲執牛耳,率兵平定齊亂后,便自以為國力已很強盛,遂有代興之志。為在諸侯中樹立威信,他決定先懲罰幾個小諸侯,殺雞儆猴。齊亂剛平,他就抓了滕君嬰齊作為榜樣處罰不服從的諸侯。又邀曹、邾等國在曹地結盟,小國鄶國國君遲到了一會兒,宋襄公認為他有意怠慢自己,竟然殺了鄶君,又把他的尸體放到鼎里煮熟了祭睢水之神。(僖公十九年)這種對盟國國君慘無人道的行為,令人發指,又豈能和“仁義”二字聯系到一起呢!這幾件事情充分暴露了宋襄公靈魂深處私欲膨脹的險惡,其所謂的仁義是多么的虛偽和做作。這樣的人要想號令天下諸侯聽命于己,豈不難哉!當時司馬子魚就一針見血地說:“古者六畜不相為用,小事不用大牲,而況敢用人乎?祭祀以為人也。民,神之主也。用人,其誰饗之!齊桓公存三亡國,以屬諸侯,義士猶曰薄德,今一會而虐二國之君,又用諸淫昏之鬼,將以求霸,不亦難乎?得死為幸!”(僖公十九年)

2、泓水之戰,以“仁義”敗亡

宋襄公在平齊亂、執滕子、灶鄶君、伐曹國等一系列軍事行動后,圖霸之志愈堅。為了提高自己的威望,宋襄公邀請楚國參加由他領導的會盟,要求楚人承認宋國的盟主地位。公子目夷力諫襄公不要與強楚爭盟:“小國爭盟,禍也。宋其亡乎,幸而后敗。”(僖公二十一年)利令智昏的宋襄公,根本聽不進目夷的忠言。公元前639年,宋國主持了由齊、楚參加的鹿上之盟,決定以三國為名,召諸侯開會。這年秋天,宋、楚、陳、蔡、曹、許等國會于宋國盂地。宋襄公為顯示自己要遵守信義,不做軍事準備,拒聽公子目夷“以兵車之會往”的建議,固執地“以乘車之會往”(卷三十五)。而楚國則事先埋下了伏兵,結果宋襄公被楚人劫持并載以攻宋。由于宋國軍民進行了頑強的抵抗,楚軍才沒有攻下宋國。“楚人知殺宋公猶不得宋國”,加之魯僖公為宋國說情,于是在當年冬天釋放了宋襄公。但宋襄公仍執迷不悟。公元前638年,鄭國與楚國相親,宋襄公效法當年的齊桓公,發兵征討“親附蠻夷”的鄭國,“楚人伐宋以救鄭”,兩軍戰于泓水。在楚軍“未既濟”及“既濟而未成列”于宋軍有利的大好形勢下,公子目夷主張抓住戰機,先發制人。但宋襄公為得人心,表現自己“霸主”的氣度,說什么“君子不鼓不成列”、“不以阻隘”、“不重傷”、“不禽二毛”,這些溫情脈脈的話語從兇狠殘忍的宋襄公口中說出,令人可笑之極。宋襄公拒聽公子目夷的建議,兩度坐失戰機,等到楚軍渡過泓水,擺好陣勢,才發動進攻,結果宋軍大敗,襄公的大腿也受了傷,近衛兵被殺得一干二凈。第二年,宋襄公腿傷復發,在難圓的霸主夢中郁郁而終。

這便是宋襄公的第二次“仁義”之舉了。如果說宋襄公以讓國博得“仁義”,是虛偽的;那么此番以“仁義”道德指揮戰爭,則是愚蠢的。他不僅錯誤地理解了仁義,而且不分對象,不看時機,心中只有謀求霸主的欲念,在這個念頭的驅使下,他的行為如此的怪異,即便在當時也為人所恥笑。宋襄公對敵國士兵的愛惜態度,與對待盟國國君的殘酷行為相比,誰能相信是出自同一人呢?對生性殘忍的宋襄公這番自欺欺人的愚行,清人高士奇的剖析可說入木三分:“甚矣哉,宋襄之愚也……吁,宋襄其誰欺乎?夫禍莫僭于殘人骨肉,而以國君為芻狗。無詭之殺,鄶子之用,以視重傷于二毛,熟大?逆天害里之事,宋襄敢行之,而故飾虛名以取實禍,此所謂婦人之仁也。”(卷三十五)

二

宋襄公以“讓國”而得“仁義”之名,又欲以“仁義”稱霸諸侯。在這個過程中,他有時表現出謙謙君子的風度,有時又暴露出一種兇狠殘忍之態。他的“讓國”,似乎體現了一個政治家的智慧和狡詐;泓水落敗,卻又暴露出一個投機者的愚蠢和無知。宋襄公是一個畸形的矛盾混合體,對于這樣一個人物,實在很難用幾句話去評說,透過其表面現象,挖掘其畸形心態產生的原因,該是我們走出的誤區。

“禮崩樂壞”的春秋時期,王室衰微,大國爭雄,爭霸各國所打出的共同旗號是“尊王攘夷”,但在爭奪霸權的過程中,卻表現出姿態各異。在齊桓公、晉文公、楚莊王等霸主身上,機智與奸詐,實力與陰謀,互為交織,相映成趣。宋襄公卻另辟新途,欲以“仁義”服眾。宋襄公在泓水之戰中的所作所為,決非他本人心血來潮、視戰爭如兒戲,這種心態產生于宋國的國君身上,并不是偶然的。一方面,它是春秋時期“崇霸”與“崇禮”這種相互矛盾的文化思潮的真實映襯;另一方面,也是宋國所處的特殊周邊環境和國情決定的,是宋國自身文化積淀的一種折射。

“叔未澆訛,王道陵缺,而猶假仁以效己,憑義以濟功”(黨錮列傳序),這是春秋社會的真實寫照,春秋正是這樣一個禮樂制度遭到嚴重破壞而又大倡名分道德的矛盾時代。春秋以來,“禮”的觀念在人的心目中雖然發生了動搖,但在社會上仍有相當影響力。“禮樂征伐自天子出”雖然變成了“自諸侯出”,但周天子仍是名義上天下的共主和宗法上的大宗。春秋時期,周天子始終沒有成為哪一位霸主的附庸,周王室對于諸侯一直有很大的影響力,即使是最顯赫的霸主也沒有取周天子而代之的“非分”之想。春秋霸主中只有一個楚莊王曾經想問鼎周室,暴露出不軌的苗頭,但王孫滿卻給他一個當頭棒喝:“周德雖衰,天命未改,鼎之輕重,未可問也!”(宣公三年)齊桓、晉文欲代周天子號令諸侯,都打出了“尊王攘夷”的口號,披上“崇禮”的外衣扮演創造時勢的英雄,這正是他們的聰明之處,這樣一來,他們稱雄圖霸的行為似乎就名正言順了。可見,春秋時期,在“崇霸”與“崇禮”兩種互為矛盾的思想中,“崇禮”只是形式,“崇霸”才是實質;“崇霸”雖然一定要披上“崇禮”的外衣才顯得合理化,但“崇霸”始終是春秋時代的主題思想。不過,在“崇霸”與“崇禮”之中,并非所有的諸侯君主都能找到正確的契合點,宋襄公便是其一。宋襄公所處的時代,正值齊桓公霸業鼎盛時期,各國之間的爭霸已經興起,但宋襄公一方面長久受到中原文化的熏陶,使他仍堅守著傳統的禮制而泥古不化;而另一方面卻又無法抵御爭霸思潮的蓬勃興起,這就使得他陷人了一種自相矛盾的境地。不論是否出自真心,他曾經試圖禮讓,把君位讓給比他年長的目夷。但此后為了表示對齊桓公霸業的支持,他甚至在尚未替父親舉行葬禮,自己仍在服喪而未正式即位的時候,就前往參加齊桓公召集的葵丘之會了。由此可看出,宋襄公靈魂深處的真實追求與向往,就是試圖在這兩種截然相反的思想中尋求到一個共通點,即通過因循周禮的方法來達到他稱霸諸侯的目的。但在春秋那樣一個圖霸圖存的時代背景下,到處充斥著強權與陰謀,文明之師、禮義之邦的道德大廈是注定要崩潰的。物竟天擇,適者生存,在霸權迭興、風云變幻的戰爭年代,那種過時的禮制只能當作“招牌”使用,而最終必須通過真槍實戰才能發揮作用。迂腐的宋襄公深陷于傳統禮制的泥潭無以自拔,與時代的潮流格格不入,注定要落個身敗名裂的下場。

宋襄公希圖通過因循舊禮的方法達到他稱霸諸侯的目的,有悖于時代潮流,其霸主夢最終破滅,這是時代大浪淘沙的必然結果。但宋襄公欲以“仁義”稱霸諸侯,我們絕對不能簡單地把他視為滑稽可笑的“怪物”,宋襄公的失敗,反映了傳統觀念在霸權迭興時代的窘困和無奈;而其畸形心態的產生,又是宋國所處的特殊周邊環境和自身文化特性中的消極愚昧成分等復雜因素共同導致的。從整個地埋環境來看,宋國是中原各國通往東南吳越的交通要道,歷來是兵家必爭之地,戰略位置十分重要。但宋國地處黃淮沖積平原,無險可據,易攻難守。從經濟環境來看,宋國生活在強鄰環視的中原腹地,易遭別國進攻又難以拓展疆土。因境內缺乏山川之饒、魚鹽之利,中原宋民以農耕作為獲取生活資料的主要方式,日出而作,日落而息,周而復始,循環往復。在這樣一種有規律、有秩序、寬緩安定的生活環境中,逐漸形成了文質彬彬的性格和尚文習禮的風俗。他們忠厚質樸,討厭戰爭。所以,春秋時期兩次重要弭兵大會都由宋人發起,并在宋地召開。由于宋國特殊的周邊環境和社會經濟環境,加之由此而形成的宋民消極保守的性格心理特點,這實際上限制了宋國的發展。當然,宋國的國力不強,最主要的原因是宋執政者在政治上因循舊規,不思改革而致。[4]從宋國的歷史發展考察,襄公時代是宋國的輝煌時期。這主要是因為宋國是周初分封的公國,在周天子心目中有一定的地位,而在周天子的號召力尚未完全喪失的情況下,宋在諸侯各國中當然也有一定威信,況乎襄公又有“仁義”之君的美名!春秋時期,齊國最早稱霸,與齊國關系最密切、地位最尊者便是宋國。齊國之所以對宋國另眼相看,一則是借重宋襄公以“讓國”而獲取的“仁義”之名,再者就是考慮到宋國公國之尊的政治威望。古人在評述宋國時也曾說過“宋雖滅,本大國”(地埋志)。可見,宋襄公圖謀霸業,政治資本還是比較充足的。但在戰火紛飛、兵戎相加的年代,僅憑此就想登上霸主寶座,那是遠遠不夠的,最重要的是國家必須有實力——軍事實力和經濟后盾,宋國缺乏的恰恰正是這一點。所以,要像齊桓公那樣,驅除戎狄,“存邢求衛”(僖公元年),救患扶危,以兵威樹信,再進而促成“召陵之盟”和“葵丘之會”以成就霸業,對宋襄公來說,是可望而不可及的事情。這樣,宋襄公想接替齊桓公的霸業,只有充分發揮自己“仁義”之名的優勢,希望能以此提高聲望,使中原諸侯聽命于己。這便是宋襄公玩弄“仁義”之術的出發點和社會背景。

另外,宋襄公的“仁義”心態也是宋國自身文化積淀的一種折射。宋國是殷臣微子啟的封國,統治區內部大部分是殷之遺民。作為“亡國之余”,宋國統治者對周王室始終有一種感恩戴德和自慚形穢的復雜心理,這種心理對宋國文化的影響是深遠的。宋國文化一方面是古樸的殷商文化的一脈相承;再就是體現出一種受壓抑和自卑忍讓的文化特征,其突出的表現就是消極保守,愚笨仁厚。比如宋地出身的一些學者,大多都是思想保守、不求進取。像著名的道學派創始人之一的莊子,認為人是不可勝天的,強調“命”對人生的主宰作用,公然提出“知其不可奈何而安之若命”(人間世)的命題,主張無所作為,逃避現實。再如墨家學派的創始人墨翟,主張“兼愛”、“非攻”,生活只要吃飽穿暖足矣。又如稷下學派的宋钘,提出“見侮不辱”、“使人不斗”、“情欲寡淺”(天下篇)等主張,也是要求人們克制自己、寬恕別人,要能容忍、不要斗爭。可以看出,他們都有一種滿足現狀,不求發展的思想。這些學者盡管和襄公時代相距幾百年,他們的思想卻無疑是宋國早期文化的積累和沉淀。宋襄公圖霸是其政治理想,原本無可非議,只是這種理想太缺乏現實的土壤!霸主的寶座并不是靠利欲名望、仁義道德這些虛妄的精神食糧就能夠贏得的。“兵威所及,尚不能服一曹,而欲與楚爭伯”(卷三十五),該是何其困難!齊桓公和晉文公在爭霸之前,都首先致力于整頓內政,發展經濟,改革軍制,以振興國力;秦霸西戎,楚莊王稱雄,也都先后進行了不同程度的改革,以增強國勢;他們都最終成為實至名歸的霸主。宋襄公則不然,他即位后,并沒有積極主動地去從事富國強兵的革新嘗試,而是利欲熏心,把名義看得高于一切,勝于一切,成為脫離現實的狂想主義者,其結果只能是夢幻破碎,自取羞辱。其實,對于宋襄公極度膨脹的個人私欲,當時不僅國人竭立諫止,國外的有識之士也早下過斷言。周內史叔興曾對宋襄公說“君將得諸侯而不終”(僖公十六年);魯大夫臧文仲說“以欲從人則可,以人從欲鮮濟”(僖公二十年)。惜乎宋襄公不能自知!

消極保守總是和愚腐呆滯緊密相連的,這恰恰正是宋國文化底蘊中的又一突出特征。中原宋民善良仁義、愚笨守舊,淵深源久,為時人所共知,其流風遺俗,至西漢猶存。司馬遷在論及各地風俗時曾指出,梁宋“其俗猶有先王遺風,重厚多君子”(貨殖列傳)。古人言“鄭昭宋聾”,就是說鄭人聰明機靈,宋人愚笨呆滯。古籍中關于諷刺宋人愚笨的例子很多,比如大家熟知的“守株待兔”的故事,主角即為“宋人耕者”(五蠹);“拔苗助長”的也是宋人(公孫丑上);由此可以看出,仁厚愚笨、缺乏變通,這種消極黯淡的性格心理特點,絕非宋人的個別現象,乃是宋地的一方民風,換句話說,就是宋國區域性文化的一種體現。那么,類似的事情發生在宋襄公身上也就不足為奇了。

兩千多年來,宋襄公虛偽而又愚蠢的形象,一直受到人們的詬病和嘲諷,但是有多少人去思考和探討其行為舉止背后深層的文化根因呢!此一偏之見,以作引玉之磚,望專家批評指正。(作者:朱鳳祥 商丘師范學院歷史系副教授,歷史學博士。)

責任編輯:M005文章來源:《文化中原》雜志

下一條:沒有了上一條:【文化中原】商先公王亥—-中國畜牧業和商業的創始人

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區