精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

一把烙鐵畫天下——記絲絹烙畫藝術家張貴春

2013/8/5 14:50:35 點擊數: 【字體:大 中 小】

說起作畫,人們想起的總是紙和筆。但河南省民間工藝大師張貴春卻與眾不同,他擅長的是用普通的烙鐵在輕而薄的絲絹上作畫。

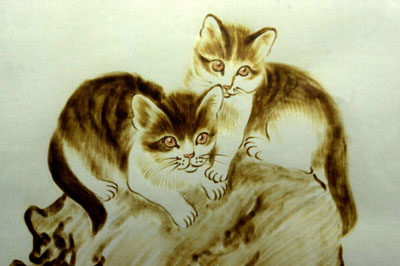

來到第二屆中國(長春)民間藝術博覽會的絲絹烙畫展臺前,印入眼簾的是一幅幅精致的中國畫。但仔細欣賞,卻又發現這些畫與傳統的國畫不同,透射出一種西方油畫所特有的光和色。其中一幅題為《故鄉情》的烙畫吸引了許多參觀者的目光,畫中的兩只羊依在一座石磨前,給人一種恬靜安逸的感覺。畫上的每一道畫線都呈現出自然的茶色,充滿了懷舊的意味,仿佛把人們帶回到了幼時的故鄉。

一位頭發略長的中年男子走了過來,他用洪亮的聲音介紹說:“這就是張派絲絹烙畫的特點:繼承傳統民間烙畫勾皴點染的工藝,加上中國畫的風格,再融入西洋畫的光和色,三者合為一體。”這便是張派絲絹烙畫的創始人張貴春了。

傳統的烙畫往往用烙鐵在木板或竹子上作畫,是什么讓張貴春把烙畫的對象變為薄薄的絲絹的呢?“全是因為東北的一場森林大火,讓我對烙畫的原料又進行了思考。我想沒有木板就不能烙畫了嗎?于是就琢磨著在別的材料上嘗試。一開始選擇的是宣紙,但宣紙烙畫不易保存,容易褪色,于是我想到了易于保存的絲絹。”

但用烙鐵在如此輕薄的絲絹上烙畫并不是件容易的事,這比在木板或者竹子上烙畫的難度要大得多。經過多年的嘗試,經歷了多次失敗后,張貴春終于摸索出了絲絹烙畫的技巧,掌握了這門奇特的藝術。

“在絲絹上烙畫講究速度和技法,快烙適用于寫意,慢烙則適于對細節的精雕細琢。光說還說不清楚,實際演示一下就知道了。”張貴春拿出一支烙鐵,想當場演示一下,但由于展臺上找不到電源,他只得作罷,臉上略顯遺憾的神情。這是一支普通得不能再普通的舊烙鐵,藍色的柄上有不少劃痕。但就是這支烙鐵,卻在一張張絲絹上烙下了中國的山水魚蟲。

說到“張派絲絹烙畫創始人”這個稱號,張貴春不禁欣慰地笑起來。“絲絹烙畫是對傳統烙畫的繼承和發揚,是一種創新的民間工藝,是藝術家智慧的體現。”一位在旁邊觀看的老大爺問道:“這絲絹烙畫的裝裱一定是個難題,烙完的畫肯定容易破碎,這該怎么裱呢?”張貴春回答說:“有難題就得想對策,絲絹烙畫是先裱再烙,這樣難題就迎刃而解了。搞藝術就得每時每刻動腦筋。”看來這絲絹烙畫還真有不少學問。

今年39歲的張貴春對如何弘揚中國民間藝術文化有著自己獨到的見解。他認為,在市場經濟快速發展的今天,民間藝術應該與市場掛鉤,“追求藝術與追求經濟利益并不矛盾”。他主張民間藝術既要高雅,又要大眾化;既要有針對專業收藏家的高價藝術精品,也要有針對普通百姓的民間工藝禮品。這樣民間藝術才能走向大眾,不至于面臨失傳的尷尬局面。

張貴春希望將來能開一所學校,把這門獨特的藝術教給學生,讓絲絹烙畫一直流傳下去。(完)(記者徐馳、馬揚)【原標題:一把烙鐵畫天下——記絲絹烙畫藝術家張貴春】

責任編輯:C009文章來源:新華網 2003-08-30

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區