-

沒有記錄!

白姓起源

2013/9/24 15:38:24 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

白姓是中國(guó)人口最多的第七十九位姓氏,在豫冀、秦晉地區(qū)白姓有一定的影響。當(dāng)今白姓人群大約占了全國(guó)人口的0.22%,總?cè)丝诖蠹s近280萬(wàn)。

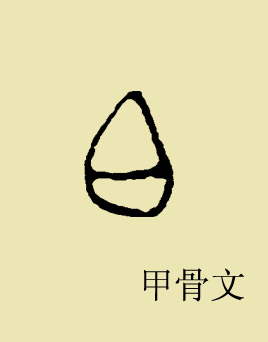

白的名義和圖騰

白的本義是顏色,與黑相對(duì),像霜或雪的顏色。在甲骨文中,白字像日出地面,光閃耀亮,表示天色已白。也像一橢圓形的米粒,脫去了谷殼的米粒潔凈瑩白,故曰白也。也像人手的大拇指形,在手足中居首位,引申為伯仲之伯,又引申為王伯之伯。還有清楚、清白、純潔、表明、顯赫等意義。后來(lái)多被用在名字上.這是人類對(duì)自然現(xiàn)象崇拜的境界圖騰。

白的起源與演變

白姓的淵源主要有四大支;古人白阜、姜姓、羋姓和贏姓。

第一支出自古人白阜。相傳出自炎帝大臣怪義的兒子白阜,自阜也為炎帝之臣,為神農(nóng)氏通水脈,其后有白氏。這支白氏至少有5000年的歷史,但白阜的后裔一直無(wú)聞。

第二支源出姜姓。西周初周武王封炎帝后裔姜尚于齊,是為姜姓齊國(guó)。春秋時(shí),秦穆王任用百里奚、蹇叔、由余為謀臣,東拒晉國(guó),西滅十二國(guó),稱霸西戎。秦穆公之重臣蹇叔,是為百里奚推薦、用重金從齊國(guó)請(qǐng)來(lái)的齊國(guó)貴族,其子西乞術(shù)和白乙丙同為秦國(guó)名將,白乙丙之后以字為氏。公元前278年,白乙丙裔孫白起率秦軍攻人楚國(guó)國(guó)都,因功封武安君,后忤昭王,又為相國(guó)范雎所忌,賜死于甘肅靈臺(tái)西的陰密。秦始皇統(tǒng)一六國(guó)后,因思念其功,封其子白仲于太原,子孫世為太原人,后來(lái)這支白姓發(fā)展為自姓中著名的望族。姜姓白氏的歷史有2600多年。

第三支出自羋姓。春秋后期楚平王太子建之子勝,在公元前487年被楚惠王封在自邑。在今河南息縣包信鎮(zhèn)西南,因楚國(guó)的邑大夫稱公,故稱白公勝,其后裔以邑為氏。這支羋姓白氏的歷史有2500年。 .

第四支出自贏姓。秦文公(公元前765一前716年在位)之子公子白之后裔.以其字為氏。這支贏姓白氏的歷史有2700多年。

外族基因的融入

第五支出自外族的改姓。我國(guó)的白姓同外族的關(guān)系十分密切,從西漢起不斷有外族血液流入,外族的白姓是組成我國(guó)白姓的重要成分,歷史上發(fā)生的主要的事件有:西漢初,龜茲為西域諸國(guó)之一,在今新疆庫(kù)車境,龜茲王室因原居白山而姓白,白山即當(dāng)今天山,龜茲人人居中原后仍以白為姓;南北朝北魏時(shí),河西胡及山胡,也稱稽胡族,為匈奴一支,后發(fā)展成為白姓的上黨望族;唐朝時(shí)突厥人、吐谷渾人、羌人、波斯國(guó)人都有自姓,北宋西夏國(guó)黨項(xiàng)族人、元朝蒙古人也有白姓,這些北方地區(qū)外族白姓人群與漢族混居,早已融合同化成了西北的白姓漢族;到清朝時(shí),滿洲八旗姓瓜爾佳氏、納喇氏、巴雅拉氏、拜佳氏、伯蘇特氏、拜音哈喇氏、那塔拉氏、齊義氏等氏族有集體或部分改為漢姓白,很大一部分也成為東北地區(qū)的白姓漢族;據(jù)說(shuō)古代在南方有個(gè)白民國(guó),唐朝時(shí)在廣西博白設(shè)置白州,久居此地的土著民以地名為姓,后融入了南下的漢民之中。