-

沒有記錄!

九旬胡征與世長辭

2013/7/22 17:05:46 點擊數: 【字體:大 中 小】

卓有建樹的剛正不阿的詩人

文藝界人士悼念胡征先生

“只要生命允許,我不會停下手中的筆。”這是胡征先生生前的話,然而,無情的病魔最終沒能讓先生繼續戰斗下去。昨天,胡征去世的噩耗傳來后,記者第一時間聯系了省作協主席陳忠實,和胡征父子生前好友、陜師大教授李震。

卓有建樹的偉大詩人去了

昨日,正在參加省政協會議的陳忠實聽聞胡征先生去世的消息后,心情非常沉重,他深有感觸地說:“中國詩壇很具影響力的詩人,現當代文學中卓有建樹的偉大詩人去了。”陳忠實向記者回憶了胡征先生偉大卻經歷坎坷的一生:“早在三四十年代的新詩界,胡征先生的創作就已如日中天,1949年建國后,他創作的長詩《七月的戰斗》和《大進軍》飽含著熱情和詩性,在文壇上產生了強大的影響。他不但是中國現當代文學中卓有建樹的偉大詩人,對于革命和黨的事業,忠誠而富有激情。雖然,由于歷史上的種種誤會造成了極大的錯誤,讓先生封筆封喉多年,然而當他重獲寫作自由后,又以近80歲的高齡創作了反映劉鄧大軍以少勝多的長篇紀實文學作品《魯西南會戰》,令人感動,當時省作協為胡老召開了研討會,先生雖曾蒙受冤屈卻胸懷寬大,他身上洋溢的激情以及癡心寫作的精神更是令人欽佩。”昨天省作協多位會員一起前往三兆公墓,向先生敬獻了花圈。

他是天生的詩人,剛正不阿

“他身上具有一種天生的詩人個性,為人純正,剛正不阿。”這是陜師大教授李震對胡征先生的評價,作為研究現當代詩歌的學者,李震與胡家父子兩位詩人的關系都非常好,胡征次子胡寬去世后,李震牽頭號召諸多朋友捐款為胡寬出版了首部詩集。談及先生的離世,李震說:“先生的離世讓人在悲痛中覺得沉重。因為他所承受的苦難是‘胡風集團’中最多的一個,甚至超過了胡風。因為胡風承受的是政治災難,而先生不但承受了政治災難,還承擔了不少天災人禍。這位純正的詩人,被沖刷得體無完膚,可他對寫作卻一絲不茍,次子胡寬去世后,先生悲痛欲絕,可表面上卻沒有顯露,當他把悼念胡寬的詩交給我們時,我們都流淚了。他的長子胡膽去世后,先生收到消息時我就在旁邊,他的第一反應就是去尋找自己的詩稿,因為先生擔心自己撐不下去后,詩作就沒有人知道了。”接受記者電話采訪時,李震正在趕往胡征先生家的路上,他說“大家總要為這位20世紀中最具悲劇命運的文人做一點事情”。

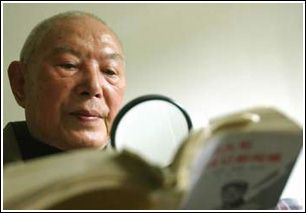

8歲就能賦詩,85歲時仍筆耕不輟。胡征說:“對于我,詩就是人生,戰斗的人生。”1月29日凌晨4點,詩人胡征在與病魔抗戰了多年之后,因心肺系統衰竭,與世長辭,享年90歲。噩耗傳來,人們無不深感悲痛。胡征先生的兒媳熊元英告訴記者,先生生前曾交代,身后事一切從簡,所以沒有設靈堂,現在先生的遺體靜靜地躺在三兆公墓的水晶棺中。

胡征先生的一生,是坎坷而戰斗的一生。他既是“老延安”,在延安生活、戰斗了8年,又是抗戰時期“七月派”著名詩人,曾在延安親耳聆聽過毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》。在“抗大”時,他與同學魏巍、侯亢等參加了何仲平的“抗歌社”,將詩歌作為革命的武器。胡征曾說:“永遠懷念延安,因為我詩的腳步從這里啟程。”1945年秋,他離開延安,深入晉冀魯豫邊區,寫出了反映農村斗爭的詩歌《主席臺》和戰爭題材作品《戰湯陰》等。

兩年后,胡征以隨軍記者的身份,隨劉鄧大軍轉戰南北,利用戰斗間隙整理素材,后于上世紀50年代初相繼寫出了《七月的戰斗》和《大進軍》兩部長詩。在詩中,胡征以質樸然而飽蘸激情的筆觸,描寫了劉鄧大軍的戰略戰術和作戰場景。這兩部長詩出版后,獲得鄧小平和賀龍簽發的西南軍區文學創作一等獎嘉獎令。此后不久,胡征被牽連進一樁文壇冤案,中斷寫作25年之久。1980年平反后,胡征任陜西省社會科學院研究員,進入了他一生中的第二個創作高峰期,相繼出版《詩的美學》《胡征詩選》《魯西南會戰》《文心集》等8部著作。

然而,苦難并沒有因胡征先生步入晚年而停止對他的侵襲。胡征次子胡寬是一位鮮為人知的青年詩人,生前創作了一百多萬字的詩作,基本上都未公開發表。1995年10月胡寬因病突然去世,年僅43歲,近300位熟悉和認識他的親友自發捐款,在他去世周年之際,由漓江出版社公開出版了《胡寬詩集》,很快在各方面引起強烈反響。4年后,長子胡膽因保護國有資產而被歹徒殺害,一年之后,經受不住打擊的老伴也撒手人寰。

接連的打擊讓胡征心力交瘁,此后身體越發不好,兩年前徹底癱瘓在床。原在西安交大醫學院當老師的兒媳熊元英辦了內退,悉心照顧著先生,無怨無悔地盡著一份連親生女兒也未必有耐心能堅持下去的孝道和責任,直到29日凌晨4點,搶救無效,先生溘然長逝。

據悉,胡征先生唯一的孫子目前在美國,正在辦理手續趕回國內。胡征追悼會將于2月2日上午10:30在三兆公墓舉行。記者張靜實習生李珊【原標題:九旬胡征與世長辭】