-

沒有記錄!

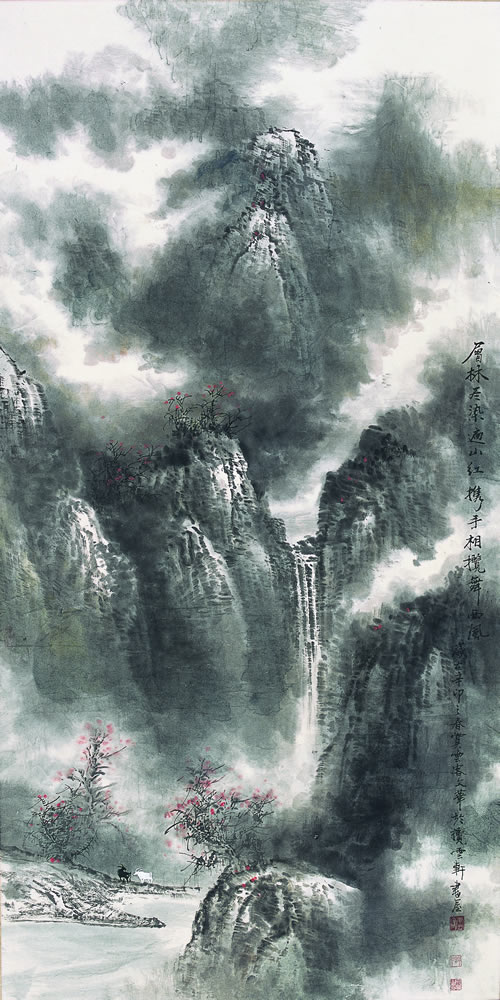

著名山水畫家許文華:癡情太行繪丹青

2013/7/25 14:40:21 點擊數: 【字體:大 中 小】

綿延800里的太行山,壁立千仞,氣勢雄偉,自古以來,有“太行自古天下脊”之美譽;女媧補天、后羿射日、精衛填海、愚公移山等遠古傳說發源于此;古往今來,太行山不僅塑造了一個個古代先賢和英雄豪杰,演繹了無數的英雄史詩和熱血紛飛的傳奇故事,同時它還一直是歷代畫家的心儀之地,迤邐秀美的山水滋養了無數的山水畫家的創作才情,太行山又被稱為“山水畫的起源地。”

許文華,當代實力派青年畫家,雖然生長于豫東平原,但他卻癡情于太行山的變幻多姿的風光,多年來,他主攻太行山水畫,走遍太行山的山山嶺嶺,采風寫生,他的畫筆寫下了對這座古老的山脈上癡迷摯愛,對太行人的喜愛,對繪畫藝術的執著。

植根沃土葉茂根深

許文華先生,國家一級美術師,現任河南文硯書畫藝術中心學術總監,中國文藝家俱樂部書畫院培訓處副主任,中原書畫院客座教授,河南文化藝術研究院副院長。他自幼喜歡丹青,對繪畫有著極好的天賦。

已過而立之年的許文華先生,性格豪爽豁達。他的祖籍是莊周故里,煙波浩淼的黃河故道,婀娜多姿的蘆葦蒲荷,動聽的人文傳說,這美麗的自然風景就陶冶了許文華一顆藝術的心靈,他觀察自然景致,體悟自然的秀美,呀呀學語的他就開始拿著樹枝在地上畫畫兒,描摹起生活中的美好。

村里有位馬姓的農民畫師,許文華每天放學后,就到他那兒觀畫,老師生動靈活的筆觸瞬間勾勒出美好的事物,這讓他驚奇,也給他幼小的心靈播撒下藝術的種子。

他愛上了美術,在中學時代打下了良好的美術基礎。后來進入河師大美術系。四年的專業系統的學習,他臨摹宋元名家山水精品,體悟古人的筆墨語言,研讀歷代畫論,將古人的文化精神、筆墨技巧吸納到自己的創作中。

河師大四年的系統學習,使他堅定了對繪畫藝術的執著追求。畢業后,他去美國留學,學習油畫。1990年他返回祖國,拜當代著名畫家羅鏡泉、吳建潮為師,在二位大師精心指導下,對國畫進行了更深入透徹的學習。又從近代黃君壁、黃賓虹諸大師入手,并上追清之石濤、石溪,醉心于宋之李成、郭熙等古哲先賢,形成了自己意境清新、雋永靜謐的山水面目。

行遍太行尋夢想

中國的名山大川很多,而許文華唯獨鐘情于太行山。他說,太行山是中國的脊梁,它既有泰山 “齊魯青未了”的世事滄桑痕跡;也有層巒疊嶂巖石祼露的華山奇險的峻峭氣勢。為了更深入地了解太行,研究太行,畫出有深度有內涵的太行,每年都要花幾個月的時間深入太行實地寫生,把這神圣的山水作為他水墨山水畫創作的基地。他克服了常人難以想象的困難,走進浩瀚無邊的太行山里與山民一起生活,體驗感受太行山之美,體驗萬物的自然之美,追求人性與自然的對話,以及對人生自我價值的理解和對太行精神之美的感悟,尋找他的視覺語匯和符合太行特征的藝術形式。

許文華常說:“畫是走出來的。”要想創作出好的作品,成為一位具有實力的畫家,必須走出家門,深入大自然,親身體驗自然生成的山水、丘壑,與自然交流,聆聽自然的教誨,才能獲得畫中的意境,才能把從古人那里學來的東西以揮至極致。“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。”許文華認為,只有通過“走”,對景物的印象才會深刻,才能掙脫別人的束縛,感悟出自己的東西,做出自己的畫。因為“走路”,許文華曾經在太行山上迷失好幾個月,山上的野果是他的食物,山上的美景是他的伴侶,幾個月的時間,他將自己變成太行山上的一位苦行僧。在這次“意外”迷失中,許文華收獲了許多,大量的寫生手稿,對風景的記憶,對繪畫的思索,都為許文華日后的創作提供了豐富的資源。

多年來,許文華自己已記不清他多少次到過太行山了。在太行山五龍口,全村的男女老幼沒有不認識那個叫許文華的“大胡子”,他坐在石頭上畫大山,村民閑時就圍成一團,靜靜地看他把山山水水寫進速寫本里,畫完后,贊嘆聲不絕于耳,然后,他們爭搶著把這位心中的奇人請到自家吃飯。時間一長,許文華對村子也相當熟悉,“村里哪個地方有個石頭我都知道,閉上眼睛走路都不會絆著”,這是許文華經常對別人提及的,他把在那里生活當成一種榮耀,他已經和那里的人融為了一體。不管是逢年過節,還是婚喪嫁娶,大小事都忘不了告訴許文華,他們知道這個隨和的畫家是他們最愿意親近的文化人。

現在的許文華,已經把太行山當成了自己的第二故鄉,這里的山民都成了他的親人,每年他都按時回家“探親”。他像是太行山上嫁出去的姑娘,每當金秋十月,碩果累累的季節來臨,當地都會有人過來把他接回太行山。因為,每到秋季,正是山果豐收的時候,舉目望去,滿山遍野火紅一片,一個個紅彤彤的山楂,柿子如同紅燈籠一樣,格外誘人,此時作畫,是再好不過的了。當地人也想讓許文華過去,品嘗山上的野果。但是,山上一到十月份路就不好走了,當地人擔心他的安全,所以每年都會在山腳接他。在太行山寫生的日子,遠離都市的繁華與喧囂,走進寧靜空靈的山野,任清涼的山風吹佛,呼吸著大自然清新的空氣,獨享那份清靜和悠然自得,是許文華最愜意的。