- 1、十三棍僧救唐王

- 2、達摩洞與面壁石的故事

- 3、道育救度尼總持的故事

- 4、新鄭名稱的由來故事

- 5、禹鑄九鼎的故事

- 6、石門溝的由來

- 7、太室山與少室山的由來

- 8、照爺石和燈籠的故事

-

沒有記錄!

- 1、魏征的故事

- 2、金銀花的故事

- 3、十三棍僧救唐王

- 4、大禹娶妻的故事

- 5、蚯蚓和蝦的故事

- 6、三兄弟哭活紫荊樹

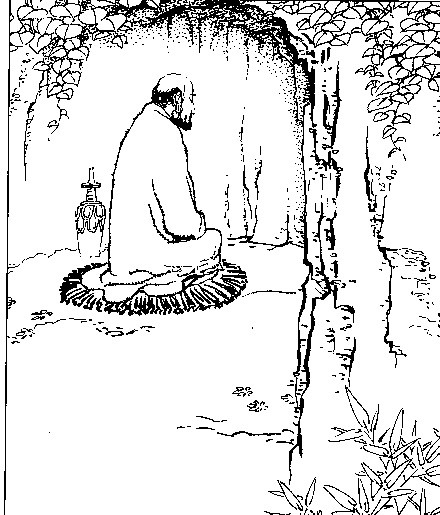

- 7、達摩洞與面壁石的故事

- 8、道育救度尼總持的故事

舜王訪賢的故事

2013/8/20 15:46:38 點擊數: 【字體:大 中 小】

堯王到了晚年,朝政由虞舜代理,他殺了在治理洪水中犯有嚴重錯誤的崇伯鯀,一時又找不到能領導治服洪水的人,倒使洪水災害更回嚴重。

一日,堯和舜在京城平陽正同大臣們議事,忽聽西北方向,由遠而近像刮風一樣的響聲,接著又有一人慌慌張張前來報告,說從西北近像刮風一股洪水,趕向京城沖來,堯和舜聞聽此報,急忙率領大臣登上西城觀察水情,只見洪水來勢兇猛。大臣們一見個個嚇得面如土色,對于洪水到來是一籌莫展,虞舜命令趕緊囤住了京城西門,先擋住洪水慢來,然后,組織京城中的們往東南浮丘上撤離。當地最后一個出來平陽南門的時候,洪水已經沖破北城,腳跟腳地趕來了。從京城逃上浮丘的人,不分君臣和官民,都集聚在山頂上往下看,京城里頭洪水滾滾,橫沖趕撞,情境十分可怕。看老多病的堯王仰天長嘆道:“都愿我修德不成,誤用庸人,沒有治服洪水,讓無辜的百姓遭此大難!罪過啊!”堯王的自責,四岳大臣們坐不住了,都說:“這哪能是圣上的罪過呢,要說有罪,只能是我們,我們向圣上錯薦了崇伯鯀,誤了大事。”大司理皋陶說:“崇伯鯀雖然有罪,但早已被殺,這次洪水與他有啥相干?”虞舜說:“這幾年朝政由我代理,卻沒有一人提出治服洪水的辦法。這時候,堯王提出來他要讓位,他說:‘我年邁多病,不能治理天下,請大家允許我把王位讓給年青有為的虞舜吧!’堯王的提議,眾大臣們也都擁護,就在浮丘山上舉行了禪讓大禮,從此舜就正式稱王于天下。

舜王繼承王位以后,最關緊的仍是盡快地治服洪水,他對大臣們說:“治水救民迫不急待,那一位大臣能勝任大司空,請自薦。”大司徒殷契說:“臣為司徒,只能教民以禮,對于洪水,我是無能為力。”大司農周弁說:“臣只會耕種五谷,飼養六畜,改做司穿,我勝任不了。”大司理皋陶說:“明辨是非,秉公以律,是臣的本分,要治洪水,請圣上另選賢人!”舜王說:“另用賢人也可以,請大家給我舉薦一個來。”大司理皋陶說:“我聽說從前負黍地也是洪水泛濫,后來有兩個賢人玉溪和疊溪,領導百姓們治服了那里的洪水,從此負黍地成了一片樂土,人們安居樂業,四面八方的人遷到那里去住了,請圣上快傳旨意,曾經去負黍地貿易經商一次,那里依嵩帶潁,確實是個好地方,常有賢能高士隱居。古往今來,選用賢人都是以禮相請。今日我已繼位稱王,我也要暫遷負黍,禮請賢人出山。” 大臣們都贊成舜王的意見。于是,舜王就命四岳大臣保護堯王遷都太原,又命六司大臣在浮丘山上設壇祭祀以罷,帶著一班大臣到負黍地訪賢來了。

舜王率領大臣們正往前走哩,碰到一條小河,河雖不寬,但洪水洶涌,君臣們攜手而過。走到河中,洪水陡漲,君臣們幾乎被波濤卷走!無奈,只得又返回對岸。舜王說:“一條小河算得什么,走,咱從河源頭上繞過去。”那時候還沒有船只,只有繞著走,一條小河,整整繞著走了二七一十四天,一路上繞過多少小河,誰也記不清。又正往前走哩,又遇見一座高山,山上林木茂密,猛獸出沒無常,又沒有道路。舜王說:“山高林深野獸多,過不去,走,路從山腳下轉過去。一架山整整轉了七七四十九天,一路上轉了多少山,數也數不清。這樣繞繞轉轉,走了兩個春秋了,還不見負黍地那里。又正往前走哩,又有一條大河攔路,河寬水深,霧氣騰騰,望不見對岸。往上繞,源頭在哪里從下轉,越轉河越寬。無奈,君臣就坐在地上納悶,這一坐舜王想起了一條過河的辦法。大司徒周弁嘆道:“千山萬水都過來了,今日遇到這樣大的河怎么過呢?”大司徒殷契不同意皋陶的意見,說:“我們好不容易走過了千山萬水,來到這里,要返回去,不是還要再走過千山萬水嗎我們不能舍近求遠。”舜王說:“都別吵了,前走不通,后退不能,咱就坐這里等,我看咱一定能等出一個過河辦法來。”大家不解其意,自己又都想不出過河的辦法,只好跟著舜王坐下來等。君臣們等呀等,整整等了九九八十一天,冬天到了,河水越來越少,水位后退,人往前走,水退一,人走一步,到這時候,眾大臣還不知舜王最終過大河的辦法。嚴冬之夜,北風呼嘯,夜半子時,河水冰凍,舜王才說:“眾卿,我們過大河的辦法等來了。”說著自己前頭帶路,大家隨后邊踩一腳,后邊走一步,一腳一步,整整走了一夜,趕到天明,登上了大河的對岸,踏上新途。到時候,大臣們才完全明白舜王等過來河辦法的意思了。

舜王和他的大臣們,跋山涉水,歷盡艱險,受盡苦難,在一個陽春三月的一天,終于來到負黍地,在負黍城負黍奇內住下,一打聽,當地人都齊聲稱贊玉溪、疊溪治水 有功。舜王和他的大臣們,在負黍奇內渡過了三年來最舒適的一個夜晚,盡管他們都十分疲勞,但因興奮趕走了睡意。單等金雞報曉,整裝出發到玉溪村前去訪賢。