精彩推薦

專題推薦

-

沒有記錄!

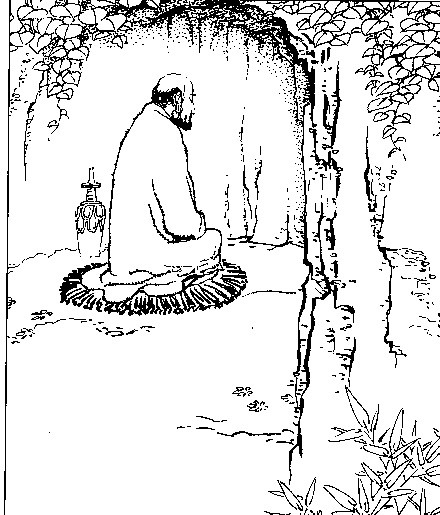

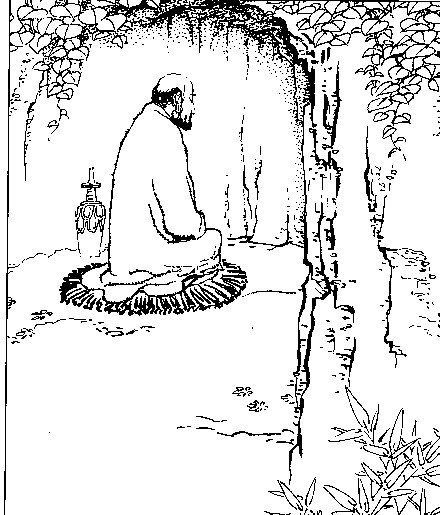

少林達摩傳奇故事——達摩影石

2013/3/28 10:41:35 點擊數: 【字體:大 中 小】

歷代相傳,少林寺里有一塊神奇的石頭,名叫“達摩影石”,又稱“達摩面壁石”, 石頭上有隱約的達摩影像。據說是達摩面壁九年,精誠所至,以致他的影象也透入石中。這塊影石引起了歷代游人的極大興趣,它到底是怎樣形成的?人的影象能留在他所面對的石壁上嗎?

《登封縣志》記載“達摩在少林寺五乳峰上的石洞里面壁九年,影入于石。所以叫面壁石。石長三尺有余,白質黑紋,如淡墨畫。隱隱一僧,背坐石上,露其側頷,衣褶仿佛全有”。明代的徐霞客在他的游記中也記述了他所見到的“達摩影石”。他寫道:“下至初祖庵。庵中供達摩影石,石高不及三尺,白質黑章,儼然西僧立像”。還有其他的一些文人墨客也留下了關于影石的描寫,各不相同。唯有一位叫魏校的,不相信“影透入石”,進行實地考察。魏校,曾任廣東提學副使,江西兵備副使,國子監祭酒(國家最高學府的校長)。為人剛直。他不信佛,他發現影石和洞石不是一類巖石。影石如果是洞中的壁石,應與壁石性質相同。根據現在的地質調查,達摩洞位于五乳峰半山以上,那里的巖石是寒武紀石灰巖,巖層不厚,而且傾向北方,傾角很緩,只有15度左右,類似平砌的磚塊一樣。人們在平砌的墻上打洞,洞中所見的磚塊均是側面,不可能找出直立的磚面。所以在達摩洞中不可能有直立的巖層作為“面壁石”。從明請兩代的記載來看,“達摩影石”不是青石,即不是石灰巖(洞壁的巖石),而是粗石,白色石頭。在嵩山,在少林寺附近,這種巖石只有石英砂巖。現在這塊影石是用河石復制的,原石已在幾十年前少林寺被軍閥焚毀時破壞了。

根據現代地質科學知識,巖石要發生變化,比如石灰巖要變化成大理石,必須要有高溫、高壓才行。九年人影是不能使石頭變出花紋的。就是千年的樹影、萬年的山影也不能影響巖石變質。所以我們應當科學地對待“達摩影石”。不迷信它,又要尊重宗教。

責任編輯:C006文章來源:印象河南網

下一條:嵩岳寺塔沒有樓梯的故事上一條:沒有了

相關信息

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區