-

沒有記錄!

甘肅古代書法與敦煌風(2)

2013/12/2 14:37:27 點擊數: 【字體:大 中 小】

綜上所述,可見甘肅古代書法的大致輪廓,這些從總體上構成了甘肅古代書法的“敦煌風”。

二、“敦煌風”的內涵及意義

首先,從時間跨度來說,“敦煌風”是一個大概念,涵蓋了有史以來甘肅書法的全部歷史。其次,從涉及范圍來說,“敦煌風”也是一個大概念,包括整個甘肅地域留存的書法遺跡。

我曾在《敦煌風初探》一文中對“敦煌風”的含義做過梳理和歸納。

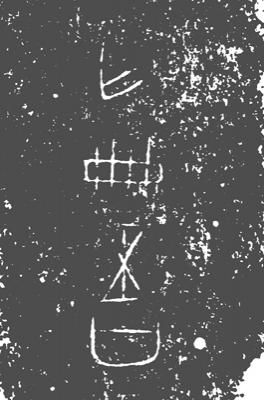

一是從大地灣、馬家窯彩陶刻劃符號算起,歷史遺留下來的數以百計的歷代摩崖碑刻都是甘肅歷代書法瑰寶,當然也是“敦煌風”的本然內涵。西北民族大學圖書館藏有于右任先生當年轉贈的兩千多件歷代碑拓,也給“敦煌風”增添了無盡光彩。

二是五萬余枚簡牘和敦煌莫高窟發現的六萬多頁寫卷墨跡及《西狹頌》等摩崖刻石,可謂古代民間書法的海洋,以長達11個世紀的輝煌向世界宣告,甘肅古代書法在中國書壇處于絕對的領先地位,無疑是“敦煌風”的本然內涵。

三是《肅府本淳化閣帖》匯聚了古代書法的精華,天水清刻《集王二妙三碑》極盡書圣大風,趙孟頫的手跡向我們展示了一代大家的風范,這些又給“敦煌風”灌注了豐富的內涵。

四是甘肅歷史上產生了像東漢張芝、梁鵠,西晉索靖,清代王了望、朱克敏和當代以創出“魏隸”“魏行”而獨樹一幟的魏振皆這六位彪炳史冊的書法家,我曾將他們稱之為甘肅書法史上的“六面旗幟”,他們的書法精神早已為“敦煌風”奠了基、雕了形。

五是上世紀60年代初,張邦彥先生偕同陳夢家、何樂夫、梁啟超弟子馮國瑞等考古與石窟研究專家,對甘肅出土的漢簡進行整理和臨摹,拓開了“敦煌風”的主河道。到70年代,甘肅形成了以徐祖蕃、趙正等書家為代表的“簡牘書法熱”。80年代以來又興起了“敦煌寫經熱”,以尹建鼎為首,1987年在日本東京舉辦的“敦煌寫經臨書展”,將“敦煌書風”的研究推向國際性。直到90年代后半期,受“展覽效應”的影響,書家們的書法觀念發生變化,“簡牘熱”和“敦煌書風熱”受到不小的沖擊,熱度漸減。

三、“敦煌風”的精神與特征

“敦煌風”作為崛起于甘肅大地上的一面書法旗幟和象征甘肅書法風格的一個流派,就其本質而言,具有頗為深刻的精神內涵與文化特征,概言之,大致表現在這樣幾個方面。

一是創造精神特征。翻開甘肅書法史我們會發現,最有超現實創造意義的書法墨跡莫過于數以萬計的簡牘墨跡和敦煌遺書,眾多的無名書家以其書法天籟精神、文化創造精神和自然表現主義精神,創造出了百花競妍、豐富多彩的“民間書法”,如前所述,很多著名作品都屬于書法史上的戛戛獨造。況且,像張芝、梁鵠、索靖、王了望、朱克敏、魏振皆等,都是甘肅歷史上書體、書風的創新及創造者。

二是人文科學精神特征。人文科學精神是指研究文化藝術和社會現象的自覺精神,表現在書法藝術領域,甘肅自古以來都具有這種精神。東漢的張芝正是因為他認真研究草書技法,才成為一代“草圣”;趙壹站在衛道立場審視和研究書法的文化現象,對當時產生的草書新風氣橫加指責,從一個側面反映了他的書法研究精神和批評精神,可謂中國書法史上開批評先河的旗手、勇士,進而大大促進了書法藝術的發展。西晉的衛恒《四體書勢》所載“梁鵠因書得命”的故事,更是人文精神的寫照;索靖不僅是“章草宗師”,而且在書法研究,尤其是草書研究上下過很大功夫,其《草書勢》成為古代書論經典,對后世影響很大。如果把唐太宗李世民(《舊唐書》載祖輩為隴西人)視為甘肅人的話,則正由于他崇王尚王、研究“二王”,才有了唐代書法的鼎盛輝煌,其中重要的一點就是他對“二王”進行十分深刻的研究和學習。史載他在位時常與虞世南、歐陽詢等研究書法,無疑是人文科學精神的一種體現。至于明清以來,由于科舉考試制度的推行,像王了望、朱克敏及后來的魏振皆等人,當然無一例外是書法研究并有論有述的自覺者;更有與孫星衍共同搜訪、完成《寰宇訪碑記》的張澍,已成為清代學有所現、研有所著的歷史人物,無不體現了他們的人文科學精神和書法藝術精神。

三是地域文化精神特征。所謂地域文化精神,狹義地理解就是地域書法風格的塑造精神。藝術越是具有地域特色,越是有發展空間,越能產生長久的生命力。地域風格或流派就是指一個地區的藝術在長期實踐中形成的創作手法、創作規律和獨特個性。就書法而言,幾千年的書法史無不證明,無論秦漢兩晉南北朝,都有地域書風相互媲美和補充,流傳下來的作品也都是頗具個性和地域特色的,而且讓我們耳熟能詳的真正的書法大家迄今為止不過百人。“敦煌風”就體現著這種地域文化精神特征。

四、關于“敦煌風”對當今書法創作的借鑒

上面談了很多“敦煌風”的內容,多是講歷史、講傳統,現在說說“敦煌風”對當今的書法創作的借鑒問題。

這個問題其中有一個十分重要的概念,就是“敦煌風”與當代書法創作的關系及意義何在。依我之見,“敦煌風”是甘肅書法的根,從某種意義上講也是中國書法的根。“敦煌風”具有極大的包容性,可謂博大精深,無所不含,大致除了甲骨文字和楚簡、楚金文字外,幾乎囊括了整個書法傳統。《肅府本淳化閣帖》的刻制在宋代就為甘肅書法提供了傳統經典之大要,盡管可能由于編次者王著的個人偏好未收一幀顏真卿的墨跡,但仍不失為一部皇皇巨制,僅“二王”墨跡就占一半,尤其是行草書占其大半,可見行草書在宋代已成為崇尚風氣。這說明,“敦煌風”是書法傳統,是傳統,當然就關系重大、意義深遠,此其一。其二,陳寅恪先生在半個世紀前寫的《天師道與濱海地域之關系》一文中指出:“藝術之發展多受宗教之影響。而宗教之傳播,亦多倚藝術為資用。”敦煌卷子多為宗教典籍、文獻,書法又屬于藝術范疇,由此不難看出它們之間的關系非常密切。同時,不僅敦煌文獻,還有漢代簡牘及《西狹頌》《淳化閣帖》等諸多歷代文書墨跡,本來就是書法的認同。

下面說說如何繼承“敦煌風”傳統來進行當今的書法創作。

1.學習和運用古代先賢的書法創造精神,指導當今的書法創作

不少書法朋友都曾以為,我提出、倡導“敦煌風”是要大家都去寫敦煌卷子、寫漢簡,其實這是一種曲解,是一種狹隘的理解。經卷、漢簡之類的墨跡固然是“敦煌風”的本然內涵,但不是全部。即使是,如果一百人都寫同一帖本也會寫出一百種風格的,如果寫出同樣的風格就不是創作,頂多算作臨摹。我舉個章草例子。章草這一書體是隸書的草寫形式,是介于隸書和今草(就是我們常說的草書)之間的過渡書體,歷史上留給我們可資借鑒的經典范本也不是很多,但漢簡、寫經里面都有;從書法家來說,不外乎漢章帝、史游、張芝、皇象、索靖、王羲之、趙孟頫、宋無名氏、鄧文原、楊維楨、宋克、王世鏜、王蘧常以及我們甘肅當代書家王創業等人;就個人主體風格而言,大致除后面的王世鏜、王蘧常外,也并非他們的代表性風格,比如王羲之的《豹奴帖》就那么七行字。王羲之的主要書體是行書和草書,章草不過是他早期涉獵、學習的書體而已。《平復帖》可視為章草,但很有可能并非陸機所書,這個問題有爭論,我傾向于否認陸機所書。但就章草書體而言,若仔細去看,自古至今的風格沒有一個是雷同的,史游和皇象的章草《急就章》一筆一畫,近乎楷書簡寫,不愧是一種楷書或者說隸書的“急就”寫法;所謂索靖的《出師頌》與《月儀帖》也在風格上有很大不同;趙孟頫的《急就章》與史游、皇象的《急就章》也不能同視一格。由此說明,同一種書體可以寫出無數種風格,其根本一點在于“創造”。所以,創造精神是“敦煌風”的根本精神。

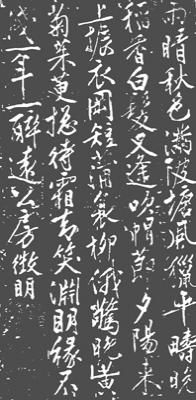

2.學習和掌握古代先賢的書法文化精神,不斷提高書法學養和修養

書法創作是一個艱苦實踐的過程,是一個不斷思索追求的過程,始終貫穿著一個書家的審美思想(即對書法的理解與追求)、個性修養、學識見解和技法積累的合理應用。傳統是多方面的,不僅僅是技法、形式、風格之類,還包括文學、史學、文字學、哲學、美學、藝術學,也包括數理學、物理學等等。遺憾的是,很多人迄今為止都沒看見過多少真正屬于“敦煌風”本然內涵的墨跡。出于書法研究的需要,我在2009年編選、出版了三卷本《敦煌寫卷墨跡精選叢帖》,其中晉寫本《三國志·步騭傳》、北魏454年寫本《大慈如來告疏》和約寫于晚唐的《因明入正理論》(見圖六),都是具有創新性質和體現著時代文化精神的書法墨跡,完全可以從中吸收養分,來融入自己的創作。