精彩推薦

熱點關(guān)注

- 1、鄭州商代遺址發(fā)現(xiàn)

- 2、登封重要民俗文化獨角舞

- 3、超化吹歌藝術(shù)特色

- 4、少林功夫詳細介紹

- 5、古滎冶鐵遺址

- 6、永泰寺碑

- 7、永泰寺之公主井

- 8、登封永泰寺塔群

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

- 1、古滎冶鐵遺址

- 2、鄭州商代遺址發(fā)現(xiàn)

- 3、鄭州商城遺址大事記

- 4、登封重要民俗文化獨角舞

- 5、超化吹歌藝術(shù)特色

- 6、少林功夫詳細介紹

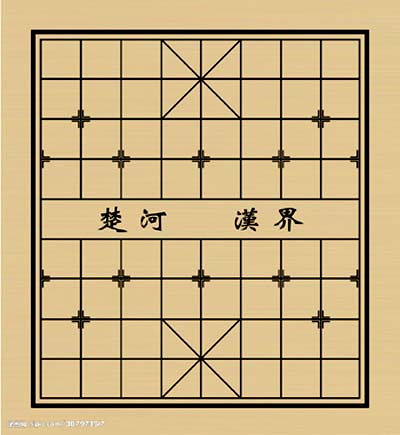

- 7、楚河漢界象棋

- 8、鄭州高蹺

鞏義小相獅舞

2014/1/9 10:29:44 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

小相作為我國最早出現(xiàn)獅子的區(qū)域之一,具備最早產(chǎn)生獅子舞的基礎(chǔ)和條件。據(jù)專家考證,唐代以前扮獅形表演,主要是在宗教活動中充當辟邪開路的神獸;獅舞在唐代已經(jīng)盛行于宮廷、軍旅、民間的一項活動。宋代時,獅舞與宗教的關(guān)系更加密切;到明代后,獅舞由溫順、“馴狎”模樣,逐漸改變?yōu)橛旅汀⒑枚芬灾僚矢摺Ⅲ@險的表演形式。“引獅郎”亦改稱“回回”,逗獅子的“紅毛球”也由“繡球”代替。明人筆記《陶庵夢憶》所描述的明代元宵節(jié)間社火中的獅子舞,已成為了“斗獅子”。

小相獅舞始發(fā)端于鞏義市魯莊鎮(zhèn)小相村,該村玩獅子的歷史悠久,其獅舞傳人延續(xù)不斷,絕大多數(shù)的家庭,都從事或參與過獅舞活動,歷代男性幾乎都會獅舞,獅舞被小相村民喻為“村魂”,經(jīng)過歷代藝人不斷研究摸索、整理,小相獅舞逐漸形成了自己獨具特色的藝術(shù)風格和高空絕技套路,以其表演大方灑脫、傳神細膩、技巧嫻熟和具有高難度而成為我國中原獅舞的一枝奇葩。建國后,小相獅舞曾參加過國家級、省級、市級及各種民間藝術(shù)比賽,均獲得殊榮。所傳授的“友徒”弟子遍布省內(nèi)外,為弘揚民族文化,培育民族精神,發(fā)展優(yōu)秀的民間藝術(shù),做出了特殊的貢獻。左 文【原標題:鞏義小相獅舞】

責任編輯:C009文章來源:鄭州日報 2013-04-20

下一條:鄭州商城遺址大事記上一條:中岳廟:千年“道場”話滄桑

相關(guān)信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區(qū)

友情鏈接

商都網(wǎng)

中國網(wǎng)河南頻道

印象河南網(wǎng)

新華網(wǎng)河南頻道

河南豫劇網(wǎng)

河南省書畫網(wǎng)

中國越調(diào)網(wǎng)

中國古曲網(wǎng)

博雅特產(chǎn)網(wǎng)

福客網(wǎng)

中國戲劇網(wǎng)

中國土特產(chǎn)網(wǎng)

河南自駕旅游網(wǎng)

中華姓氏網(wǎng)

中國旅游網(wǎng)

中國傳統(tǒng)文化藝術(shù)網(wǎng)

族譜錄

文化遺產(chǎn)網(wǎng)

梨園網(wǎng)

河洛大鼓網(wǎng)

剪紙皮影網(wǎng)

中國國家藝術(shù)網(wǎng)

慶陽民俗文化商城