- 1、鄭州商代遺址發(fā)現(xiàn)

- 2、登封重要民俗文化獨(dú)角舞

- 3、超化吹歌藝術(shù)特色

- 4、少林功夫詳細(xì)介紹

- 5、古滎冶鐵遺址

- 6、永泰寺碑

- 7、永泰寺之公主井

- 8、登封永泰寺塔群

-

沒有記錄!

- 1、古滎冶鐵遺址

- 2、鄭州商代遺址發(fā)現(xiàn)

- 3、鄭州商城遺址大事記

- 4、登封重要民俗文化獨(dú)角舞

- 5、超化吹歌藝術(shù)特色

- 6、少林功夫詳細(xì)介紹

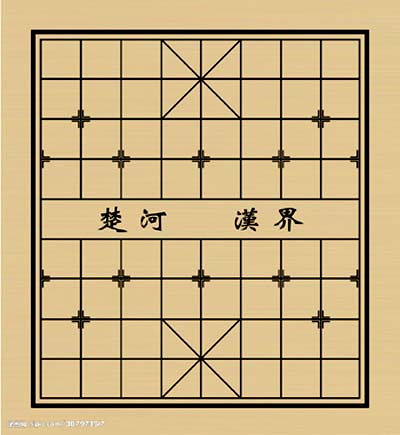

- 7、楚河漢界象棋

- 8、鄭州高蹺

登封王城崗小城基槽發(fā)掘記

2014/1/10 11:30:18 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

1977年初,根據(jù)工作需要,我參加了安金槐先生領(lǐng)導(dǎo)的王城崗遺址發(fā)掘工作,我們這次發(fā)掘的任務(wù)就是探索夏文化,而且最好能找到文獻(xiàn)所記“禹居陽(yáng)城”的遺跡。

大約在6月底的一天,我們?cè)赥16、T17兩個(gè)探溝中,發(fā)現(xiàn)有一邊是熟土、另一邊是生土形成南北走向的遺跡,大家被這條遺跡深深吸引,但是弄不清楚它是一種什么現(xiàn)象。這時(shí)忽然接到上級(jí)通知,指示我們停止現(xiàn)場(chǎng)發(fā)掘,回去參加運(yùn)動(dòng)。當(dāng)時(shí)正值盛夏雨季,遇上大雨沖刷,整個(gè)遺跡就會(huì)面貌全非,毀壞殆盡了。為盡量避免這個(gè)損失,我向領(lǐng)導(dǎo)要求晚回去幾天,繼續(xù)發(fā)掘,以期搞清這條遺跡的性質(zhì)。安金槐先生當(dāng)場(chǎng)同意了這個(gè)要求,經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)之后,就立即留下與中國(guó)歷史博物館的(現(xiàn)稱國(guó)家博物館)董琦先生一起,繼續(xù)發(fā)掘工作。記得那是7月上旬,雖然赤日炎炎,但確是大地充滿生機(jī)的時(shí)節(jié)。我們?cè)赥16、T17以南,分別開了T22、T23兩個(gè)新的探溝,事屬偶然,或又聯(lián)系著必然,經(jīng)過(guò)一個(gè)禮拜的努力,我們果然發(fā)現(xiàn)了一段呈南北走向的基槽,原來(lái)那條直線遺跡,正是這條基槽的西部邊緣。以我所發(fā)掘的T23為例,這段基槽大致呈倒梯形,口寬4.4米,底寬2.54米,深約2.3米,槽內(nèi)填以紅褐色黏土,層層夯打而成,為防止粘連,每層之間鋪有細(xì)沙。夯層厚薄不一,夯窩大小不等,顯示著一定程度的原始性。

安金槐先生聞此大為振奮,立即帶領(lǐng)全體發(fā)掘人員回到工地,通過(guò)大規(guī)模的鉆探和試掘,得知這些基槽連成一座大致呈方形的面積約1萬(wàn)平方米的城圈,時(shí)代屬河南龍山文化時(shí)期,T22、T23探溝內(nèi)所揭露的基槽,乃是屬于這座城墻西墻基槽的一段。雖然由于年深日久,城墻已經(jīng)毀壞殆盡,但是從其規(guī)模和現(xiàn)象表明,毫無(wú)疑問(wèn)它應(yīng)是一座河南龍山文化時(shí)期的城墻基槽。

這個(gè)發(fā)現(xiàn)立即轟動(dòng)了當(dāng)時(shí)的學(xué)術(shù)界,同年11月,國(guó)家文物局在發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)召開了我國(guó)第一個(gè)研討夏文化的盛會(huì),到會(huì)學(xué)者百家爭(zhēng)鳴,暢所欲言,充分地闡述了自己對(duì)這處遺址的看法。會(huì)議最后由夏鼐所長(zhǎng)作了總結(jié)。夏先生指出:這座“基槽是城墻的基槽”,“基槽也即城墻的年代,可以定為河南龍山文化晚期。”夏先生的總結(jié)代表了到會(huì)學(xué)者的一致看法,這是在我國(guó)發(fā)現(xiàn)的第一座眾所公認(rèn)的龍山文化城址,為學(xué)術(shù)界探索夏文化提供了重要資料。

在此發(fā)掘期間,我還陪同賈峨先生和安金槐先生調(diào)查了陽(yáng)城遺址。陽(yáng)城一地,最早見于戰(zhàn)國(guó)文獻(xiàn)記載,古本《竹書紀(jì)年》云:“禹居陽(yáng)城”。《世本》云:“夏禹都陽(yáng)城。”《孟子·萬(wàn)章上》:“禹避舜之子于陽(yáng)城。”趙岐注:陽(yáng)城在“嵩山下”,《史記·夏本紀(jì)》又云:“陽(yáng)城縣在嵩山南二十三里。”我們調(diào)查所見城址尚存,規(guī)模宏偉,從春秋,經(jīng)戰(zhàn)國(guó),到漢代,城墻層層夯土,清晰可見。城址位于告成鎮(zhèn)東北隅嵩山南麓,與文獻(xiàn)所記古代陽(yáng)城的位置恰相符合。特別是當(dāng)時(shí)在這里實(shí)習(xí)的遼寧大學(xué)的同學(xué)們,還在陽(yáng)城舊址以內(nèi)發(fā)現(xiàn)不少戰(zhàn)國(guó)和漢代印有“陽(yáng)城倉(cāng)器”和“陽(yáng)城”的陶器文字,進(jìn)一步確鑿地證明這里就是戰(zhàn)國(guó)和漢代的陽(yáng)城,也是我國(guó)迄今所發(fā)現(xiàn)的唯一一座戰(zhàn)國(guó)和漢代的陽(yáng)城城址。新發(fā)現(xiàn)的王城崗龍山文化城堡基址正位于古代陽(yáng)城的西南隅,其相對(duì)年代與文獻(xiàn)記載的夏禹時(shí)代也相符合,而“禹居陽(yáng)城”的記載也最早見于戰(zhàn)國(guó)文獻(xiàn),就是說(shuō)不論夏人認(rèn)為禹所都居的地方是否就在陽(yáng)城,但是戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的人們已經(jīng)明確認(rèn)為禹所都居的地方就在戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的陽(yáng)城,考古工作者既在這里發(fā)現(xiàn)了全國(guó)唯一的一座明確無(wú)誤的春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的陽(yáng)城,且在其近郊發(fā)現(xiàn)了一座與禹所處時(shí)代略同的龍山文化城堡基址,更為重要的是近年來(lái)又在原小城基址之上,發(fā)現(xiàn)了一座面積30余萬(wàn)平方米的大型河南龍山文化晚期城址,足以證明古代文獻(xiàn)記載是正確的,這里正是以禹為首的夏部族活動(dòng)的中心地區(qū)。根據(jù)考古資料,結(jié)合文獻(xiàn)記載,可知夏部族興起于嵩山地區(qū),建都于嵩山地區(qū),從這個(gè)意義上說(shuō),嵩山地區(qū)是中原古代文明的搖籃,夏部族就是創(chuàng)建中原古代文明的主體。正是以夏部族為主的各部族,在這里團(tuán)結(jié)合作,艱苦創(chuàng)業(yè),與時(shí)俱進(jìn),推動(dòng)著中原地區(qū)在廣闊的華夏大地上,率先進(jìn)入古代文明歷史的新時(shí)期。□鄭杰祥【原標(biāo)題:登封王城崗小城基槽發(fā)掘記】